Cinq jours de courts, cinq jours de découvertes et de surprises. Du 3 au 7 avril dernier, avait lieu le premier festival de Format Court au Studio des Ursulines, dans le 5e arrondissement de Paris. La richesse de cette édition tenait notamment au fait qu’elle n’était pas compétitive mais s’organisait selon une logique rétrospective; à comprendre que la programmation n’était pas régie par l’actualité mais plutôt par la beauté, la qualité, et l’originalité de films singuliers, répartis en sept programmes : une soirée Damien Bonnard (parrain de cette édition), une soirée Philippe Rebbot (parrain également), un programme réservé aux films de fin d’études de jeunes réalisateurs de l’ESRA, un autre consacré aux César, une séance spéciale « En marge ! » au cours de laquelle on s’ouvrait à l’expérimental et aux formes hybrides, une séance « Retour vers le court » pour (re)découvrir les courts-métrages de réalisateurs passés au long, et enfin — clôture pétillante ! — une soirée spéciale Belgique placée sous le signe de la bonne humeur et de l’audace.

Ajoutez à cela de nombreux invités (acteurs/trices, réalisateurs/trices…), des débats animés, des pots arrosés à chaque fin de séance et une grande soirée au Point Éphémère pour les 10 ans de Format Court, et vous pourrez avoir un aperçu de l’esprit de ce tout nouveau festival où l’ambiance de proximité et de convivialité encourage les rencontres entre professionnels du milieu et spectateurs présents. Revenons sur quelques évènements importants de cette première édition.

Rétrospectif

Voyager dans le temps. Cette semaine de festival fut l’occasion de présenter un panel de films marquants, ceux qui ont construit des réalisateurs.trices ou des acteurs.trices, ceux qui offrent à voir la liberté de création d’autres époques, ceux qui sont toujours frappants aujourd’hui.

Comment ne pas évoquer ainsi l’hommage rendu à la grande Agnès Varda avec la projection d’Ulysse, César du meilleur court-métrage en 1982, présenté en sélection officielle à Cannes l’année suivante ? Dans ce film, la réalisatrice revient sur une photographie prise par elle trente ans auparavant en se laissant porter par les éléments qui la composent: il y avait une plage, un homme, un petit garçon, le corps gisant d’une chèvre. C’est un film sur la trace, le souvenir, une réflexion sur l’instant photographique qui fige la confluence du passé, du présent, et du futur, qui incarne la rencontre du réel et de l’imaginaire. « En fouillant le sable de la mémoire, on tombe sur des os. » entend t-on la voix de Varda accompagner les images, soulignant leur subtile poésie. Ne nous y trompons pas, ce film ne porte pas la mélancolie en faisant ressurgir le passé, il est la peinture calme d’un temps, d’une époque, pas tout à fait révolu puisque nourrissant et soutenant l’aujourd’hui. La sérénité et la sensibilité de la voix, la beauté de l’image et du geste, le génie du montage tout autant que de la démarche… Ce sont tous ces éléments réunis qui offrent au spectateur cette impression si forte, cette émotion si intense, devant ce film. Projeter Ulysse pendant le festival, ce n’était pas seulement rendre hommage à Varda, c’était avant tout une occasion de rappeler le talent de la jongleuse de souvenirs qui, à travers un documentaire personnel, parvient à toucher l’intimité de chacun en esquissant les songes et tourments métaphysiques présents chez tous. Chef d’œuvre.

Toujours au cours de la séance consacrée aux César, nous nous transportions seize ans plus tard, en 1998, année à laquelle David Fourier remporte à son tour le prix du meilleur court-métrage avec Des majorettes dans l’espace. Ici aussi, nous retrouvons le procédé d’enchevêtrement d’images diverses, accompagnées d’une voix-off, comme révélateur de poésie et de sens. Des cosmonautes en mission sur Soyouz 27, un homme nommé Vincent qui regarde la caméra sur fond noir, une modélisation animée d’une usine de préservatifs, des archives d’une procession du pape Jean-Paul II, une majorette junior faisant voleter son bâton, des captations de la Gay Pride… Toutes ces images se confondent à un rythme effréné, liées par la voix du narrateur qui ouvre le film en déclarant : « De toutes les êtres vivants, seul l’Homme sait qu’il va mourir. De tous les êtres vivants, seul l’Homme est capable d’humour et de poésie ».

Vincent est homosexuel, il fait l’amour. Les cosmonautes de Soyouz 27 sont hétérosexuels, ils ne peuvent pas faire l’amour entre eux, à moins que le voyage spatial ne se prolonge. Le pape communique avec une chose invisible. La petite majorette Juliette elle aussi parle à ses amis invisibles. Vincent est malade, il a le sida. Arnaud est un enfant, il ne sait pas ce qu’est la mort. Multiplicité et unité des sources et types d’images (archives, prises de vue documentaristes…), multiplicité et unité des Hommes. Des majorettes dans l’espace est un film profondément social au sens où il peint la société humaine, parodiant son unicité en énumérant de façon loufoque des faits simples, dissimulant derrière cette caricature d’objectivité tout ce qui la divise, tout ce qui ne fait pas une société et qui pourtant l’habite, avec comme illustration première l’orientation sexuelle sur fond d’années 90 ravagées par le sida et de discours dangereux de l’Eglise catholique. Dans la salle les rires du début laissent place progressivement au silence lorsque le spectateur comprend la nature de l’humour à l’œuvre, grinçant, côtoyant le cynisme. De l’amusement on passe au malaise, de la simplicité à la réflexivité. Vingt ans après, le film de David Fourier a toujours un effet retentissant.

Ouvert sur demain

Durant le festival, on a pu croiser ceux qui ont fait le cinéma d’hier et d’aujourd’hui mais aussi partir à la rencontre de ceux qui, nous le souhaitons, feront celui de demain. Les premiers films ou les films de fin d’études sont souvent le condensé des promesses qu’ont à offrir de jeunes réalisateurs et réalisatrices quant à leurs œuvres futures. On y découvre, en un éclat, les forces qui les animent, les univers qui les séduisent, l’esthétique vers laquelle ils tendent, et on ne peut qu’attendre impatiemment de les voir s’épanouir peu à peu. Aussi, c’était tout naturellement qu’une séance était dédiée à ces jeunes espoirs, choisis ici sur le critère de films de fin d’étude de l’ESRA.

Nous avons pu entre autres découvrir Nea d’Adrian Limoni (ESRA Bruxelles, 2018), un film dystopique à l’évolution surprenante et habile dans lequel une jeune fille de 13 ans est déchirée entre deux mondes, l’un si paisible qu’il en serait presque glaçant, l’autre en proie à l’urgence effrayante. Au-delà d’une histoire père-fille, on nous présente une esthétique léchée qui emprunte beaucoup aux codes de la science-fiction et même du jeu vidéo: la chromatographie saturée et la dynamique d’opposition de couleurs tranchées sur des mêmes plans (horizon très net entre un champ vert éclatant et un ciel bleu vif par exemple) accentue l’aspect artificiel et donc irréel des séquences de l’univers faussement idéal. La dystopie n’est donc pas uniquement défendue par la narration et les décors, elle s’incarne, se devine, s’anticipe, par le travail de l’image. La violence de la transition entre les deux univers est elle-même d’autant plus forte qu’elle s’accompagne d’une rupture radicale dans le rythme des plans et des actions. Si l’on aurait peut-être souhaité des intentions plus précises dans la direction du jeu des enfants, la complexité de la nature de la relation entre le père et la fille (est-ce de l’amour? De la violence contrainte ? Le père protège t-il vraiment sa fille ou expérimente t-il avec elle ?) s’exprime avec finesse et ingéniosité.

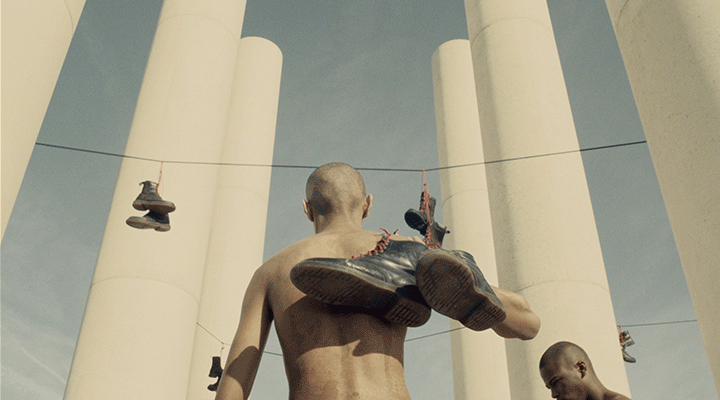

Autre jeune réalisatrice remarquée à cette occasion: Leonie Violain avec Raptus (ESRA Paris, 2018). Aux marges d’une réalité trouble, on observe les agissements violents d’un gang à la croisée de skinheads et d’hommes du futur, que le jeune Eliott rejoint, fasciné. La réalisatrice, accompagnée par le regard de son chef opérateur Alejandro Asensio, nous offre à voir une mise en scène savamment pensée. Dans ce film, le graphisme tout en verticalité ne sert pas que le visuel : il est incarné intra-diégétiquement comme si les personnages étaient eux-mêmes animés par un besoin, une nécessité, de représentation esthétique. Le gang accomplit une série de rituels mystérieux quasi liturgiques en osmose avec les décors et semble définir de lui-même le cadre de l’image. » Il convient à ce titre de souligner la pertinence du repérage effectué en partie à Cergy et à Noisy-le-Grand autour des bâtiments des architectes Dani karavan et Ricardo Bofill. » De cette fusion de l’image et de la narration, naît la poésie d’un rêve sombre dans lequel on s’enfonce progressivement. La démarche esthétique prend certes le pas sur l’histoire de la relation entre Eliott et son ami qui essaye de le sauver, mais la fascination exercée par les membres du gang et leur violence suffit à nous porter tout au long du film.

Parcours d’acteurs

Cette première édition du festival avait pour parrains les acteurs Damien Bonnard et Philippe Rebbot. Une séance spéciale leur était consacrée avec une projection rétrospective de courts-métrages dans lesquels ils ont joués.

C’est à cette occasion que nous avons pu voir Les Misérables de Ladj Ly, fiction de quinze minutes où Damien Bonnard campe le rôle de Pento, nouvelle recrue de la brigade anti-criminalité en Seine Saint-Denis. Accompagné par deux « bacqueux », Chris et Gwada, il se confronte rapidement à la tension prégnante entre les groupes de la cité et la BAC. Une confrontation dérape : Pento, SIG Sauer à la main, tire sur un jeune homme qui tentait de s’enfuir et le roue de coups. L’image cinématographique et la prise de vue au drone se confondent, on comprend qu’un enfant a filmé cette agression violente dont l’écho public serait évidemment retentissant. Les trois équipiers de la BAC vont tenter à tout prix de récupérer l’enregistrement, quitte à dépasser encore plus largement leurs droits.

Le ton et le regard de Ladj Ly ne sont pas ceux d’un profane, on sait que sa vision est enrichie par son parcours (enfance à la cité des Bosquets de Montfermeil, membre engagé du collectif Kourtrajmé avec qui il réalise le documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil sur les émeutes de 2005…) qui lui permet de défendre puissamment un « cinéma vérité ». L’originalité de ce film tient entre autres au fait que l’on se place, sans complaisance aucune, du point de vue de la BAC et non de celui des jeunes gens de la cité, comme c’est par exemple le cas dans La Haine, film fondateur pour le réalisateur. Cet angle nous permet de comprendre, sans la justifier, l’escalade de la violence des forces de l’ordre, ce qui l’engendre et comment elle se manifeste. Damien Bonnard réussit à incarner parfaitement l’ambivalence des forces à l’œuvre dans son personnage en oscillant entre une sensibilité humaine teintée de crainte et de volonté de bien faire et une panique ouvrant sur le non-droit et l’agressivité débridée.

Révélation du festival de Clermond-Ferrand en 2017 et sélectionné aux César en 2018, le film a aujourd’hui évolué en un long-métrage, portant le même nom que le court —Les Misérables — actuellement en compétition officielle au festival de Cannes !

Toute autre ambiance, avec Philippe Rebbot dans J’attends Daniel pour peindre, de Nathalie Donnini (2001). Il s’agit du premier vrai rôle du comédien alors magasinier. La réalisatrice lui offre la possibilité de dévoiler son talent dans ce film très rohmerien, presque anachronique pour son époque au-delà du fait qu’il fut tourné en pellicule (16mm). Olivier attend Daniel (Philippe Rebbot) qui doit lui prêter main forte pour repeindre la chambre de son appartement. À sa place, c’est Marie qui arrive. Elle a quitté Daniel. Olivier aime Marie, Daniel est l’ami d’Olivier, Marie n’est jamais restée célibataire. Dans ce huit clos intimiste, se délie une parole presque littéraire où l’on explore la curiosité d’une situation amoureuse délicate. C’est un cinéma d’acteur et d’amour qui sait prendre le temps de dire. La quiétude de la réalisation qui ne se laisse pas aller à la frénésie du cut transcende l’angoisse amenée par la situation de triangle amoureux. Entre le dit et le non-dit, entre deux couches de peinture, la caméra de Nathalie Donnini saisit les regards et les doutes, la tendresse et les tourments, en donnant une grande impression de simplicité. Du jaune des murs de la chambre, on arrive progressivement à la clarté du blanc qui, en plus de symboliser le changement, comme une page qui se tourne pour laisser place à une autre histoire, accompagne la marche à la vérité du nouveau couple. Les acteurs et l’actrice (Patrick Lizana, Judith Rémy) portent cette histoire avec douceur et finesse et il est impressionnant de constater une telle sensibilité ainsi qu’un tel naturel dans le jeu d’un comédien qui faisait alors ses premiers pas devant la caméra : Philippe Rebbot.

Demeurant très actuel, J’attends Daniel pour peindre constituait déjà une originalité dans les années 2000 avec ses échos de Nouvelle Vague. On sent l’empreinte de films tels que Ma nuit chez Maud ou Jules et Jim et plus largement l’attachement — non rétrograde — au cinéma des années 60 et 70. Nathalie Dondini réussit le pari de la revitalisation d’une autre époque.

Vers une prochaine édition

Nous ne pouvons que vous enjoindre de découvrir la sélection des films projetés lors de cette semaine. Beaucoup sont disponibles sur les plateformes de téléchargement légales et des séances rétrospectives du festival auront lieu dans les prochains mois. Cette première édition fut un succès et Format Court prévoit dès aujourd’hui de renouveler le défi l’année prochaine : une seconde édition avec toujours plus de films, de découvertes et de rencontres. Nous vous y attendrons !

Gaspard Richard Wright