À qui seront remis les prix de la Queer Palm cette année ? Verdict prévu ce samedi. En attendant, faisons état des enjeux LGBT++s au 70e Festival de Cannes. Ceux-ci sont de taille, malgré la discrétion des images — et des plumes — qui se risquent à en témoigner. Outre les longs-métrages (dont le splendide film de Robin Campillo, 120 battements par minute, en compétition officielle), figurent des œuvres courtes, relativement délaissées par l’attention générale. Aussi ne bouderons-nous pas notre plaisir de parler de ces films à l’esthétique souvent plus libre, qui développent des poétiques singulières et prometteuses. Où en est-on des aspirations politiques relatives à l’inclusion de formes d’amour qualifiées à tort de “minoritaires” ? En quoi l’excès, arbitrairement et volontairement attribué à des rapprochements souvent disjoints d’une norme encore excluante, se voit-il repris, nourri, interrogé, voire universalisé par les films ? Telles sont les deux questions qui nous serviront de phares aiguillant nos analyses dans cette eau (souvent glacée) que constitue la programmation cannoise, d’où émergent des îlots de chaleur inattendue et communicative.

Mauvais Lapin

Rêveries gays (et tristes)

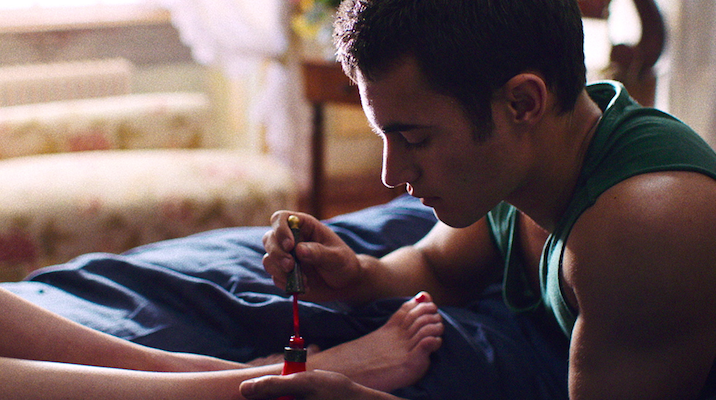

Rien ne sert de tout dire, il faut rêver à point. Ce ne sont pas les deux courts métrages montrés en séances spéciales à Semaine de la Critique, Mauvais Lapin (Coelho Mau) de Carlos Conceição et Les Îles de Yann Gonzalez, qui viendront contredire cette équation. L’un et l’autre ont en effet pour point commun de développer un onirisme gay, foisonnant et sylvestre. Adoptant un genre fantasque et ouvert sur une mythologie millénaire, Mauvais Lapin campe dans un château isolé au Portugal, situé en bordure de forêt. Il relate l’histoire intemporelle d’une jeune fille affaiblie par une maladie pulmonaire (Julia Palha) qui s’apprête à connaître ses premiers émois sexuels. Mais cette trame générale dissimule surtout la réalité d’une passion masculine, nourrie par le frère de la protagoniste (João Arrais) envers l’amant de sa mère. Le personnage du frère, récalcitrant aux ordres d’une marâtre insatiable, apparaît affublé d’un bonnet de lapin. La défloration hétérosexuelle finale, fruit d’un don du frère à la sœur, est l’aboutissement d’une quête homoérotique évidente. Les corps masculins y sont constamment exaltés dans une atmosphère en clair-obscur punk. Le film est également sous-tendu par le fantasme sexuel attribué au personnage français (Matthieu Charneau) qui est décrit comme la figure libidinale corvéable à merci — passant du lit de la mère irascible à celui de la divine et pitoyable pucelle, sous le regard envieux du frère. Le désir ainsi légué par solidarité, observé par procuration, qu’on qualifierait d’inaccompli plutôt qu’inassouvi, laisse moins planer une frustration qu’une forme de détresse, confinant à une douce tristesse.

Le caractère légendaire de ce Mauvais Lapin l’inscrit dans une époque intemporelle (même si la présence d’une moto et de billets de banque fait jaillir par moments une attache au présent), à l’inverse des Îles de Yann Gonzalez dont l’aspect mythologique revêt directement un caractère plus politique. Comme souvent chez ce cinéaste, c’est à partir d’une convention spatiale que les désirs jaillissent et c’est dans le déplacement de ces désirs — leur « communication » — qu’il faut comprendre la densité politique mise en jeu. On se souvient évidemment que son premier long-métrage, Les Rencontres d’après minuit (2013), avait lieu dans un espace unique, exclu du monde, lieu où les fornications étaient un prétexte à une réflexion sur ce qui forme la source du plaisir et l’identité. Les Îles ont d’emblée quelque chose de plus atomisé, figurant un archipel où se distinguent régimes de vérité (rêve/réalité), environnements dont les seuils résistent à toute mathématique (scène de théâtre/place et parc publics/chambre d’adolescente), et sphères d’appréhension (visuelle/sonore).

Les Îles

Le cinéaste pose d’emblée avec adresse la question de l’attrait du laid, et Bertrand Mandico doit être dûment félicité pour avoir créé une créature aussi repoussante qu’attrayante, à la façon de Carlo Rambaldi pour le film Possession d’Andrzej Żuławski — créer un monstre avec lequel on fait l’amour. La deuxième question, c’est celle de l’écriture du désir (le plaisir reste hors-champ ou bord-cadre) : suppose-t-elle la réécriture d’une mémoire trouble (la réclusion dans les parcs, où chaque tronc cache un amant possible, remplaçant le droit à l’amour domestique), figurée ici sur un mode mythologique ? Peut-il s’enregistrer et s’écouter sur une bande magnétique ? Ce sont des réactions en chaîne auxquelles le spectateur participe, et rapidement une évidence nous assaille : c’est moins de la nature de nos désirs qu’il s’agit (elle se définit indiscutablement en fonction de chaque personnage) qu’un partage stimulant de sensualités, impulsant des désirs sans cesse renouvelés à travers les projections du regard et les évocations sonores. De cette coulée étonnante, notre imaginaire curieux est fait. Et Yann Gonzalez parvient à nous placer devant un artisanat de la lubricité, pavé d’arbres et de phallus turgescents. Si on connaissait déjà les boîtes à musique, on pourrait dire que le film forme une boîte « de nuit » d’un nouveau genre. Ou mieux : une boule de neige dont chaque flocon en plastique annoncerait un avenir de passion douce-amère.

Mais derrière le mécanisme libidinal dessiné par le film (les acteurs du désir deviennent le modèle du plaisir d’un couple, ce dernier devenant le modèle du plaisir d’autres personnages, etc., etc.), se trame clairement un enjeu politique : l’inclusion du plaisir homosexuel en tant qu’elle résulte d’un changement de perspective. Cela demande explication. En effet, le film trace une trajectoire qui débute auprès d’un couple hétérosexuel faisant l’amour sur une scène de théâtre, bientôt rejoint par le « monstre », puis nous suivons un couple ayant assisté à la pièce (composé d’un homme et d’une femme transexuelle), ce couple décide de faire l’amour dans un parc, où ils sont vus par une dizaine d’hédonistes échaudés parmi lesquels jaillit une jeune femme-reporter qui se sert d’un magnétophone-enregistreur à cassette pour capter les paroles et les soupirs, laquelle ensuite réécoute dans sa chambre les sons comme support à un plaisir solitaire. Plus qu’une inclusion, c’est à une propagation infinie du désir dont nous sommes témoins. Une façon peut-être de désamorcer des siècles de pathologisation de l’homosexualité ? Et de retourner par l’imag(inair)e l’argument de “contamination” dont les homosexuels seraient les pourfendeurs démoniaques (idée renforcée au moment de l’épidémie du SIDA) ? Supputons.

Il semblerait bien que le film, toutefois, illustre point par point la théorie de l’inversion de la question homosexuelle, développée par Éric Fassin à la fin des années 1990 : ce n’est plus depuis la norme que l’homosexualité est perçue (en tant que « marge »), mais bien depuis la minorité elle-même que l’homosexualité se définit désormais et peut éclabousser les schémas normatifs imposés. La fin du film indique une nouvelle étape du processus : l’homosexualité serait-elle devenue un/le modèle, à défaut de ne jamais devenir la norme ?

(Heureuse) Tragédie lesbienne

Les plus beaux feux d’artifice

De la simultanéité entre (homo)sexualité et contexte politique oppressant, il en est question dans le court métrage polonais Les plus beaux feux d’artifice (Najpiękniejsze fajerwerki ever, Semaine de la Critique) d’Aleksandra Terpińska, récompensé hier soir du Prix Canal + du court-métrage. Inscrit dans un contexte à la fois réaliste (dans la Varsovie contemporaine) et fantasque (la ville est à feu et à sang, soumise à des conflits militaires), la jeune cinéaste décide de traiter ensemble deux réalités qui ne se conjuguent que par défaut : la réalité vitale du plaisir et de la communion, d’un côté, et de l’autre, la réalité arbitraire d’une mort annoncée. Plus précisément, le film suit trois personnages : Ju (jouée par la fascinante Justyna Wasilewska), Anna (Malwina Buss) et Jan (Piotr Polak). Ils sont décidés à s’adonner aux plaisirs jusqu’au bout. Si le film rend compte des ultimes moments de ce trio, représentant des proies à une délirante situation de guerre ininterrompue dont on ne connaîtra ni les opposants ni le sens, c’est plutôt sur les relations humaines et amoureuses qu’il se concentre. Il commence d’ailleurs dans un lit, où se prélassent Ju et Anna. Elles ont visiblement passé la nuit ensemble. Elles jouent, s’embrassent, s’aiment. L’idée selon laquelle faire l’amour avec une fille pour une fille, ce n’est pas vraiment être infidèle à son copain, advient dans le dialogue comme un argument usuel. Comme une sorte d’hypocrisie quotidienne (en temps de guerre) ou d’auto-homophobie banalisée que la cinéaste Aleksandra Terpińska restitue avec un naturel déroutant. La cinéaste s’intéresse ici moins à la sexualité en tant que telle qu’à l’intimité qui surgit à tout moment, maintenant entre les personnages une solidarité indéfectible, malgré l’environnement martial et malgré ce que la norme officiellement définit.

La première séquence fait écho à la dernière, durant laquelle Ju trouve Anna dans les bras de Jan : la situation s’est inversée, et la boucle est bouclée. Ou plutôt : la fluidité du désir a poursuivi son inter-minable cheminement. Les trois personnages se savent désirés les uns des autres, et de ce fait, ils semblent promis à l’infidélité. Car rien ne leur permet, en revanche, d’imaginer de faire l’amour tous les trois. Étrange schéma alla polacca : l’amour correspond au chiffre 2, la solidarité, elle, se confondra avec le chiffre 3. Ce sera donc à trois qu’ils attendront la fin. Le choix de conditions “plaisantes” pour mourir semble prévaloir sur tout le reste. La tragédie (en partie lesbienne) doit être vécue de façon heureuse, mais aussi comme un passage détaché d’un contexte culturel. L’amour, sous la forme qu’on veut, est-il devenir la condition même d’une mort migrante, correspondant aux immigrés que nous sommes tous devenus ? Étrange question, oui. À ce moment-là, on ne peut s’empêcher de réfléchir à l’équation inextricable propre au monde contemporain dont les trois termes principaux seraient : sexualité, immigration et terrorisme.

Transition au creux du corps

C’est depuis les Balkans, que l’on considère peut-être à tort comme l’une des régions les plus défavorables en Europe à l’égard des populations LGBT++s, que nous viennent deux courts métrages bouleversants : le serbe Transition (Tranzicija, Acid Trip #1) de Milica Tomović et le croate Les Cerises (Trešnje, Quinzaine des Réalisateurs, Compétition CM) de Dubravka Turić.

Transition

Dans Transition, Milica Tomović nous raconte le départ d’une jeune femme prénommée Jana. Celle-ci a décidé de partir étudier aux États-Unis. Elle dit adieu une à une aux personnes qui la chérissent : sa petite amie, son meilleur ami, etc. Mais rapidement la cause officielle du départ se craquelle comme un tissu de glaise au soleil : Jana part en fait aux États-Unis pour changer de sexe, pour devenir un homme. Elle n’a partagé ce secret qu’avec sa tombe de sœur. Sur le plan narratif, le film est relativement simple. C’est son traitement qui en fait une œuvre immanquable : l’image capte ce qu’il reste des relations bientôt déchirées, caresse les corps et leurs déplacements minimes, s’introduit dans les excès confondus avec des manquements. C’est à partir de gestes microscopiques que se dessine un désarroi macroscopique. Subtilement, quoique centré sur la protagoniste, le film cesse de questionner les sentiments de celle qui part pour s’intéresser à ceux qui, autour d’elle, vont rester. De la question : « Comment dire au revoir quand on s’en va ? », on passe à un autre, plus troublante : « Comment quitter quelqu’un qui part ? ». La problématique est d’autant plus prégnante que dans le cas présent, il s’agit de faire indirectement le deuil non pas de la personne, de sa présence physique, mais de l’apparence dont elle décide — le départ n’étant qu’un moyen — de se défaire. Pourquoi ? Pour être elle/lui-même. Justement.

Cette transition en forme de prise de conscience, on la retrouve sous une autre forme dans Les Cerises de Dubravka Turić. Le film retrace, en effet, la trajectoire d’une famille dont l’homophobie latente ou affichée produit une situation des plus terribles : la perte d’un enfant. Elle est d’autant plus insupportable que le point de vue duquel nous suivons l’histoire est celui d’un petit garçon de huit ans (dont le frère aîné est homosexuel) et que le nœud de l’intrigue (la fugue du frère et la découverte de sa dépouille) se fera hors-champ. Ici rien n’est bord-cadre : derrière la belle clarté du récit que nous raconte le petit garçon, et les situations par lesquelles on traverse, il y a un gouffre d’ignorance et de violence. La mise en scène épouse donc cette radicalité arbitraire. Ce que nous verrons à travers les yeux du plus jeune frère est le fruit d’un secret, c’est la partie visible d’une réalité que les autres membres de la famille semblent avoir décidé, sans même l’évoquer vraiment, de nier.

Les Cerises

Or, cette négation, contre les tentatives de signification du jeune frère à l’égard de son aîné (trouvant dans son regard deux intermédiaires : un tatouage et une paire de chaussures rouges), atteint donc la vie même de l’homosexuel. Le constat est sans appel, mais sans raison valable non plus : l’aîné a entrepris de fuguer avec son petit ami, et on les a retrouvé morts. Dubravka Turić évite à tout prix d’en faire ainsi une tragédie, pour ne garder présente que l’acuité d’un petit garçon à travers lequel surgit le pathétique du rejet familial. Film sur l’aveuglement, il se termine d’ailleurs sur des larmes qui jaillissent au moment même où le jeune frère, en rentrant de l’enterrement, bouche de ses mains la vue du père conduisant la voiture. On pleure alors d’un regret étrange : n’avoir pas su voir. Œuvre abordant l’homophobie latente, Les Cerises est sans doute le film le plus émouvant de cette quinzaine cannoise. Nous aurons bien du mal à oublier le cerisier, près du lieu où se voyaient les amoureux et signe de la connivence entre le cadet et son aîné, et sur lequel le jeune protagoniste a pendu désormais deux paires de chaussures. Pour rien au monde, le vent ne les emportera.

Pour conclure ce rapide (et incomplet) état des lieux des enjeux relatifs aux populations LGBT++s dans les courts-métrages montrés au Festival de Cannes cette année, il faut dire deux choses. D’un côté, les films donnent le signal que le combat social et politique est loin d’être terminé en ce qui concerne la possibilité d’une union homosexuelle. La réalité ne contredit pas cette position, et la situation actuelle en Tchétchénie en offre l’exemple manifeste. Les films traitent en particulier de cette période normalisante et rebelle qu’est l’adolescence, pendant laquelle l’abnégation tragique l’emporte toujours sur le renoncement pathétique. D’un autre côté, ces films répondent finalement moins à l’idée d’“hypothèse répressive” (dont Michel Foucault lui-même questionne la pertinence) qu’à l’idée précieuse d’“inventivité relationnelle” (à distinguer de la “fluidité” chère à Zygmunt Bauman), visant non seulement à trouver constamment des formes nouvelles d’amour tout en valorisant un rapport flexible avec les mots et les identités que chacun se choisit (face au pouvoir) pour se définir. C’est d’ailleurs dans cette brèche que le cinéma aurait raison de continuer de chercher, participant ainsi à l’intégration dans l’imaginaire de sociabilités queer comme un cadre investi, mythique et sans cesse singularisé. Ces films en sont des preuves tangibles et stimulantes.