Pour accompagner son dixième anniversaire, le Festival Silhouette a sorti l’an passé un DVD de films ayant marqué ses éditions précédentes, grâce à l’appui précieux de l’éditeur Potemkine. Dix films font partie de cette édition. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit de découvertes car il y a dix ans, nous ne connaissions tout simplement pas l’existence du festival – et encore moins du court métrage -. Heureusement, le principe du DVD existe et les anniversaires permettent de se rattraper.

DVD, face A. Un tourbillon de mots griffonnés en noir vous happe. A certains endroits, c’est illisible. A d’autres, des titres de films se laissent déchiffrer (« I love Sarah Jane », « La main sur la gueule », « Premier Anniversaire », « La peur petit chasseur, … »). DVD, face B. Les programmateurs de Silhouette, une poignée de jeunes gens ayant grandi et évolué en même temps que le festival, défendent un « cinéma libre, imprévisible, (…) multiforme, singulier et iconoclaste ». Les adjectifs choix sont expressifs, engagés. Voici donc les films forts et singuliers que nous avons préférés dans cette compilation.

Dans le registre comique, c’est bien évidemment « A Heap of Trouble » de Steve Sullivan qui se dégage de la sélection. Cette petite chose délirante de 4 minutes croque un instant d’humour burlesque dans une banlieue résidentielle anglaise, lorsqu’un groupe d’hommes complètement nus arpente la rue d’un bon pas, en chantant en cœur et de vive voix. Leur passage provoque le désordre le plus complet auprès des badauds, notamment masculins, que les postérieurs et les sexes à l’air sont loin de laisser indifférents.

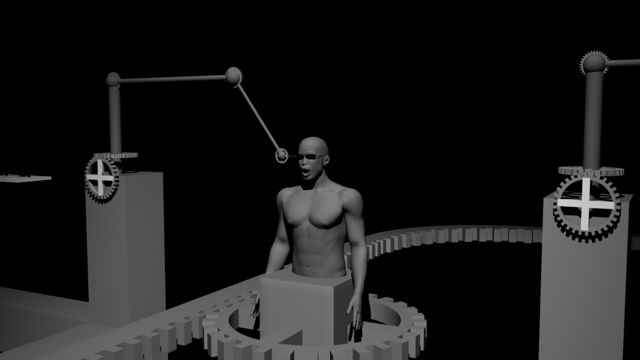

Deux autres films de fiction, plus sombres, l’emportent également. En premier lieu, « Soft » de Simon Ellis, également anglais, qui fait preuve d’une maîtrise géniale dans son scénario et dans sa mise en scène. Incroyablement réaliste, il « offre » une tension sans pareil en scrutant avec force et gravité le conflit sourd entre un père et son fils, la violence urbaine et juvénile ainsi que nos peurs les plus élémentaires. En ouverture, un adolescent se fait malmener par un gang de voyous. Ceux-ci s’en prennent par la suite à son propre père qui peine à se défendre. Ils le suivent jusque chez lui, en accentuant leurs provocations. Lorsqu’il se fait à nouveau agresser sans réagir, mais cette fois sous les yeux de son fils, c’est son image de père protecteur, son rôle d’adulte responsable et ses peurs d’enfant qui se voient remises « au goût » du jour. Jugez plutôt (v. ci-dessus).

Autre histoire, belge cette fois, « Exoticore », réalisée par Nicolas Provost, dont les films sont souvent cités sur notre site. Le film suit du regard Tambiga, un immigré burkinabé, cherchant à s’intégrer dans la société norvégienne dans laquelle il vit, que ce soit auprès des femmes (ah, le plan d’ouverture sur les fesses des nageuses), de ses collègues de travail (jamais disponibles pour prendre un verre) ou du hasard des rencontres. Le film, en partie autobiographique, dédié à « tous les héros exotiques de l’univers », est plus classique, plus narratif que les courts précédents et ultérieurs de Nicolas Provost. La solitude, le sentiment de différence, la culture des clichés, la difficulté de trouver sa place et la démence contemporaine y sont servis avec pertinence, grâce au travail génial opéré sur le son, l’image et le montage et à la prestation terriblement émouvante du comédien principal, Isaka Sawadogo.

Côté documentaire, deux intérêts nous rattrapent : « Je m’appelle » de Stéphane Elmadjian et « Nachtwake » de Menno Otten. Vieux de dix ans, le premier n’a pas perdu sa pugnacité et sa force d’impact. Mêlant images d’archives, visages d’hommes et récits prenants, « Je m’appelle » repose sur un montage fort, un rythme enlevé et une révolte verbalisée. Silvio, Dan, Jean, Sergio, Louis, Ibrahim, Ignacio, … : autans de prénoms et de visages d’anonymes, d’exclus, d’opprimés, de damnés, de laissés-pour-compte de la société, dont les histoires se racontent en off. Dans « Je m’appelle », les visages sont graves, l’individuel rejoint le collectif, le sentiment de liberté est un rêve déchu. Et l’engagement est de circonstance.

Autrement puissant, « Nachtwake » (Le veilleur de nuit) de Menno Otten est une véritable expérience visuelle et sonore, proche de l’expérimental. Dans un port hollandais, filmé de nuit, le souffle enveloppe des bruits étranges, les points lumineux se heurtent au noir et blanc, les vagues se mêlent aux brumes. Le son, angoissant, gagne en volume, les cordages de chalutiers se mettent en mouvement, les filets de pêche sortent de l’eau, les prises (poissons et crustacés) tentent, dans un ultime espoir, de respirer et de survivre. Quand la beauté des images frisonne à cause de leur violence, le synopsis parle d’une perte de « limites de la réalité et de la conscience ». On veut bien le croire.

Katia Bayer

DVD 10 ans de courts métrages au Festival Silhouette : Editions Potemkine