« Youpi ! J’attends cette caisse depuis longtemps…Vous allez peut-être assister à une découverte. J’attends un film de 1926, « There ain’t no Santa Claus » (Il n’y a pas de Père Noël), un film de James Parrott avec Charley Chase. C’est l’histoire d’un type qui se déguise en Père Noël pour faire une surprise à ses enfants et il se trompe de cheminée ». En exhumant d’un colis de vieilles bobines enveloppées dans du papier journal, dont une réduite en poussières, Serge Bromberg vient d’introduire avec malice notre rencontre sous le signe d’un certain cinéma et du plaisir partagé.

Animateur télé, musicien, réalisateur de « L’Enfer » récemment césarisé, directeur artistique du Festival d’Annecy, Serge Bromberg est aussi le fondateur et responsable de Lobster Films, une société parisienne spécialisée dans la recherche, la restauration, la conservation et la promotion des films anciens, classiques comme inédits. Enfin, il est l’initiateur et l’acteur clé de Retour de Flamme, une séance de cinéma insolite articulée dès 1992 autour de titres rares, étonnants ou classiques, en noir et blanc ou en couleurs. Il y présente des films courts et les accompagne au piano, renouant ainsi avec la tradition des projections d’antan.

Peut-on dater votre engouement pour les vieux films ?

Ça fait 20 ans que je travaille autour des vieux films, mais en réalité, j’ai vraiment été fasciné par le cinéma de patrimoine il y a environ 35 ans, à une époque où la vidéo n’existait pas, où il y avait trois chaînes de télévision dont une seule en couleurs. Clairement, l’image était rare et en tout état de cause, il était impossible de l’arrêter et de choisir ce qu’on allait voir. À l’époque, existait le cinéma à domicile basé sur des films en 9,5 mm (Pathé Baby), 8 mm, et Super 8. J’avais 8 ans en 1969. Mon père est rentré avec un film, « Charlot au Music-Hall » et un projecteur. Il l’a passé et ça a vraiment été un flash absolu, pas tant pour le film lui-même que pour deux choses. D’abord, la sensation du temps qui passe : à l’écran, des gens en noir et blanc essayaient de me parler mais ne pouvaient pas le faire puisqu’il n’y avait évidemment pas de son ! Ensuite, quelque chose qui m’a sidéré : la possibilité d’arrêter le film à un moment donné. J’avais envie de faire pipi et mon père a dit : « ne t’inquiète pas, j’arrête ». Il a arrêté le film et je n’ai rien manqué en revenant. Ça a l’air tout à fait anecdotique et banal aujourd’hui, mais en fait, à l’époque, c’était extraordinairement spectaculaire.

Depuis, vous vous êtes entouré, via votre société Lobster, d’œuvres anciennes, classiques ou inédites, noir et blanc ou en couleur qui couvrent plus de 70 ans de cinéma (1895-1965).

Notre collection commence avec l’invention du cinéma. Comme elle est axée sur la rareté des œuvres, elle se termine à peu près à la fin des années 60. Plus on remonte dans le temps, plus ça nous intéresse. En fait, plus on accède à l’ère moderne de l’audiovisuel et de la télévision, plus les producteurs ont eu la connaissance d’un marché secondaire pour leurs œuvres, en l’occurrence la télévision, et plus, ils ont conservé leurs films.

À partir de quel moment incluez-vous un film dans votre collection ? Hormis le fait qu’il fasse office de document historique, qu’il ait une part d’exotisme ou qu’il soit dans un état de décomposition tel qu’il faut absolument le sauver ?

Vous savez, très souvent, le film arrive, on l’identifie, on le met dans l’ordinateur, on sait où il est et puis, ça s’arrête là. Il ne sera jamais montré, il ne sera pas restauré dans l’immédiat et on attendra qu’un jour, quelqu’un nous dise : « restaurons-le ». Derrière vous, par exemple, vous avez un film perdu de Joséphine Baker, un de Buster Keaton, un autre avec Douglas Fairbanks (« His picture in the papers » [John Emerson, 1916]) et en dessous, « La Moglie di Claudio » qui est probablement l’un des films les plus rares tirés d’un roman d’Alexandre Dumas fils, réalisé en 1918 par un italien Gero Zambuto, qui ne comporte aucune vedettes et qui n’intéresse personne.

« Cyrano de Bergerac »

Le travail de conservation/restauration ne se fait donc pas automatiquement ?

Ah non, c’est impossible ! Vous savez, le coût de restauration d’une bobine noir et blanc muette est d’environ 1.500 euros pour à peu près 10 minutes (le triple en couleurs). Pour une restauration sonore, on est plus près de 3.000 euros que de 1.500 euros. Donc, vous imaginez le coût pour un film en 10 bobines !

On sait que 60% des films muets sont invisibles, perdus ou oubliés. Que faut-il faire pour les retrouver et les sauver à temps ?

L’histoire de ces films perdus est souvent très complexe. Pourquoi des films se perdent-ils ? Pourquoi aujourd’hui 50% du patrimoine cinématographique muet a-t-il disparu ? Pourquoi ces bobines se retrouvent-elles dans une cave, dans un grenier, dans une brocante ? On ne le sait pas. La seule chose qu’on sait, c’est que les cinémathèques du monde entier ont déjà fait l’effort d’aller voir tous les ayants-droits et tous les laboratoires cinématographiques pour essayer de retrouver les films là où logiquement il devait y en avoir. Et on sait qu’on n’est pas arrivés au bout du chemin.

Bilan : si on veut retrouver aujourd’hui ces films manquants, la dernière chance, c’est la technique de la bouteille à la mer. C’est-à-dire qu’on lance tous azimuts un message : » aidez-nous, appelez-nous si vous avez des films parce qu’ils sont périssables et parce que vous possédez peut-être le dernier exemplaire du film de Fritz Lang, de Charlie Chaplin, d’Alfred Hitchcock, des Marx Brothers. Tous ces gens-là ont des films perdus. »

Aujourd’hui, les gens qui ont des bobines de valeur ne savent même pas qu’ils les ont, ce que c’est, pourquoi elles sont là, et qui appeler. Il faut que ces films reviennent là où les ceux qui les auront entre leurs mains sauront ce que c’est et quoi en faire. La durée de vie d’un film ancien est d’environ 80 à 90 ans, donc, quelque part, garder ces films ne sert à rien. Il faut se dépêcher. Quand les gens me demandent ce qu’est la décomposition, je leur sors quelques bobines. C’est à pleurer, c’est pathétique. La bobine toute rouillée qu’on a ouverte tout à l’heure, c’était peut-être le film que je cherchais…

Comment traitez-vous l’image de ces films ?

Pour l’image, il y a la photochimie, la technique de restauration la plus pérenne : on recopie le film sur de la pellicule vierge donc on le rephotographie virtuellement en s’arrangeant pour ne pas rephotographier les rayures, les perforations qui ont sauté et les poussières. Il faut le nettoyer patiemment, le préparer, le dérayer et à l’arrivée, on retombe sur un négatif 35 mm pérenne, en général du polyester. Ce négatif-là sera l’élément de sauvegarde. Mais il peut arriver que sur ce négatif, des images peuvent être partiellement manquantes et des rayures peuvent être suffisamment profondes pour ne pas avoir disparu au traitement du dérayage. À ce moment-là, pour les films qui ont le plus de valeur commerciale, on pourra électroniquement faire une stabilisation, un dérayage, enlever les petits points noirs ou blancs, et refaire l’étalonnage.

Mais concrètement, quand le magenta « mange » les couleurs, quand les perforations ont sauté, quand des poussières apparaissent à l’image, comment pouvez-vous ne pas vous laisser tenter de dénaturer l’image ou le son durant le processus de restauration ? Comment ne pas trahir l’œuvre abîmée par le temps ?

On ne le peut pas parce que le travail de restaurateur est un travail modeste. Quelque part, le restaurateur ne doit jamais se permettre de rajouter des choses. La réalité, c’est qu’on travaille dans l’ombre des auteurs de l’époque. Imaginons qu’au début du cinéma sonore, un auteur n’a pas de quoi se payer des équipements corrects ou que le son qu’il va tirer de ses enregistrements sonores est terrible. Que faut-il en faire aujourd’hui ? Faut-il restituer le son dans sa pauvreté originelle ou au contraire traiter le son pour qu’il soit au plus près de ce que l’auteur aurait aimé avoir à l’époque ? Et bien, c’est cette deuxième hypothèse que nous adoptons. La première se défend historiquement parlant, et nous conservons d’ailleurs toujours le son tel qu’il nous est parvenu. Mais le numérique permet cette chose formidable de proposer la meilleure option possible tout en conservant les autres. Nous, nous aimons bien restaurer le confort d’écoute, toujours dans le plus grand respect de l’intention originelle des auteurs du film. Quand un film est devenu magenta, on essaye évidemment de recréer l’étalonnage du mieux possible, malheureusement, on ne pourra probablement pas le restaurer à son meilleur avantage.

Aujourd’hui, a contrario, on a la sensation que la tentation est au tout numérique, à l’ultra-réalisme revendiqué.

Oui… Elle me fait peur, cette tentative-là. Quelque part, le style des premières années de cinéma est un peu pataud, mais c’est la marque du temps qui fait la poésie des images, puisque, au fond, tout ça, c’est bien une affaire de poésie. Et bien, si on nettoie trop la pellicule, si on revient à une sorte de pureté absolue, la poésie part avec. Pourquoi ? Comment ? On ne le sait pas mais elle part avec.

Le film ancien est malheureusement perçu par le grand public comme intellectuel, difficile d’accès et déficient visuellement et auditivement. Vous, vous proposez un contre-pied en pariant sur le partage et la part de rêve…

Exactement. Faire revenir à la vie des images et des êtres du temps passé totalement oubliés m’a toujours fasciné. Ce que je fais, je ne le fais pas dans une démarche muséale mais bien dans une véritable démarche de partage, de bonheur et d’expérience collective. Ces films ne sont pas vieux, ils ont été créées pour susciter de l’émerveillement chez les gens. (…) La deuxième dimension, c’est leur qualité. Ces films n’ont pas été faits pour être des vieux trucs en noir et blanc rayés qui sautent avec des images à l’envers. Ils ont été tournés avec des caméras tout à fait normales, la pellicule d’origine était très bonne et a priori, il n’y a pas de raison que correctement restaurés, ils ne soient pas formidables. (…) Même si de temps en temps, il y a des petits défauts que nous ne pouvons pas surmonter, ce sont toujours des petits défauts de confort qui nous rappellent combien tout objet est périssable. Enfin, la troisième règle, c’est de sortir les films de leur ghetto. Quand on parle de films anciens, les gens les cataloguent aux cinémathèques, aux images du passé, à l’érudition, … Cette dimension existe et elle est importante. À toutes les époques, il y a eu des cinémas artistiques, des trucs un peu expérimentaux qui n’ont pas été faits spécifiquement pour aller à la rencontre du grand public. Moi, je suis dans un autre registre, celui de la vie. Pour moi, un spectacle n’est réussi que si les parents peuvent emmener leurs enfants pour leur faire découvrir le concept de Retour de Flamme.

Justement, pourriez-vous me parler de Retour de Flamme ?

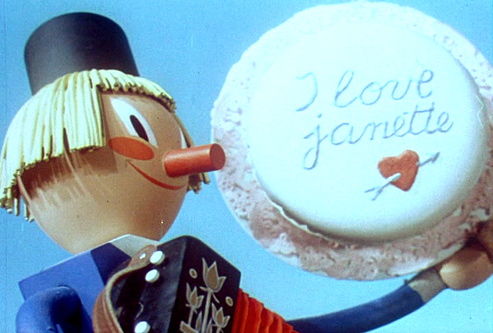

Comment faire pour que le public retrouve ces films ou que ces films retrouvent un public ? Nous, nous avons commencé par la salle : à l’époque, j’accompagnais les films au piano. Retour de Flamme est ainsi né en 1992, et la magie a opéré immédiatement. C’est un peu fragile, la magie, l’alchimie, l’osmose. J’ai eu peur à un moment qu’en la transmettant à la télévision, elle se refroidisse un petit peu, mais elle s’est maintenue. On a commencé par faire une émission sur CinéCinéma Classic, une chaîne du groupe Canal+, où je présentais chaque film. Et puis, à l’occasion du dixième anniversaire de Retour de Flamme, je me suis laissé convaincre par l’idée de fabriquer un DVD. Quelque part, je crois vraiment à ce concept de magie collective, raison pour laquelle à travers les DVD, j’essaye de continuer, de donner une extension à la vie de ces images. La collection Retour de Flamme (RDF) compte essentiellement des courts métrages. Après tout, à ses débuts, le cinéma était fait de morceaux, d’essais, d’expériences, de petites blagues, de documentaires. Une séance RDF est une compilation de ces différents films, et intéresse tout le monde : les historiens, les musiciens, les amateurs d’animation, de documentaire, … À l’arrivée, cela fait 3h-3h30 par DVD, bonus compris. Un vrai voyage dans le temps.

« Le Voyage dans la lune »

En plus de 20 ans, quelle a été votre plus grande surprise ?

Difficile à dire. Dans la surprise, il y a sûrement une petite chose qui était là, dans ces boîtes vides : le « Cyrano de Bergerac » inclus dans le cinquième volume de Retour de flamme. Il s’agit du premier film sonore en couleur de l’histoire du cinéma. On y voit en 1900 Coquelin aîné, le créateur du rôle de Cyrano en 1897, faire la tirade du duel pour une expérience de cinéma sonore, le Phono-Cinéma-Théâtre, qui ne durera que quelques semaines pendant l’Exposition Universelle de Paris. Ce film-là, on en connaissait une version visuellement très médiocre récupérée en noir et blanc dans un documentaire des années 40. Nous avons retrouvé l’une des copies originales coloriée au pinceau avec une perforation centrale pas possible : le truc démentiel ! On a trois enregistrements du son qui n’existait que sous la forme d’un rouleau : celui-ci a été enregistré à trois étapes de sa dégradation, à chaque fois partiellement. Aujourd’hui, on réussit à remontrer la tirade du duel, ce qui est exceptionnel. Voilà, il y a 110 ans : le cinéma sonore en couleur ! Une autre grande découverte, c’est « Le Voyage dans la lune » de Georges Méliès. Tout le monde connaît cette image de la lune qui reçoit un obus dans l’œil, mais personne ne sait que « Le Voyage dans la lune » a été réalisé et distribué en couleur en 1902. On a retrouvé une copie couleur totalement décomposée du « Voyage ». La restauration a commencé en l’an 2000 et aujourd’hui, elle n’est pas finie parce qu’on n’a pas la solution technique qui nous permettra de la finir.

Repensez-vous parfois à l’enfant que vous étiez quand vous regardiez ce film de Chaplin ?

Oui. C’est drôle parce que je jouais réellement à l’époque avec les images de « Charlot au Music-Hall ». Je m’amusais à passer des séquences en marche arrière et en marche avant. D’ailleurs, ma copie était complètement explosée à certains endroits. Chose amusante, depuis, nous avons acheté les droits des négatifs de ce film.

Mon parcours est aussi traversé par l’animation, et l’animation pour moi, c’est cette créature improbable nommée « King Kong ». Avec mon petit projecteur Super 8, Charlot a été ma marionnette : j’en faisais ce que je voulais. Par contre, j’ai été la marionnette de King Kong : il me faisait peur quand j’étais jeune. Maintenant, je programme « King Kong ». Ça y est : j’ai terrassé la bête, King Kong est mon ami ! Quelque part, que ce soit lors d’une projection RDF ou sur les DVD dans une moindre mesure, on est toujours la marionnette de l’autre. Est-ce le pianiste qui est la marionnette du public ou est-ce le public qui est la marionnette du programmateur ? Ou finalement sommes-nous tous les marionnettes de ces images miraculeuses ?

Propos recueillis par Katia Bayer

Article paru sur Cinergie.be

Consulter les fiches techniques de « Cyrano de Bergerac » et « Le Voyage dans la lune »