Ce qui appartient à César est en lice pour le César du meilleur court métrage de fiction. Sa réalisatrice, Violette Gitton, y parle de l’enfance avec la dure réalité d’un jeune garçon dont la sœur a été agressée sexuellement. De son quotidien à l’escrime, dans les vestiaires ou à la piscine où il vient chercher sa sœur, le film suit César qui ne sait pas comment réagir face à tout cela. Dans son entretien avec Format Court, Violette Gitton nous parle de sa perception de l’enfance au cinéma, ou encore de son métier d’assistante à la direction et à la protection de l’enfance, encore bien méconnu.

Format Court : Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier d’assistante à la direction et à la protection de l’enfance ?

Violette Gitton : C’est un poste que j’ai découvert il y a 6 ans. J’étais jeune, j’avais 19 ans et on me l’a fait connaître plus ou moins grâce à mon expérience en tant qu’animatrice et directrice en colo. On savait que j’avais la double compétence : j’avais déjà réalisé, j’avais un peu de connaissances du plateau, et j’adorais travailler avec les enfants. On m’a proposé de participer à des projets, mais le poste n’était pas encore construit. L’idée, c’était vraiment de mettre quelqu’un qui saurait interférer avec l’enfant, c’était juste ça au début. Quand j’ai eu ces premières expériences, je me suis rendu compte du potentiel qu’il y avait dans ce poste-là. C’était sur du court-métrage, et même sur ce format, ça me paraissait énorme : les enjeux de ce poste et ceux de travailler avec des mineurs sur des plateaux. De projet en projet, j’ai développé un peu ma pratique et ma technique, j’ai inventé mes propres outils, mes propres manières de faire. Ça va faire 6 ans que j’occupe ce poste-là en parallèle de la réalisation. J’ai accompagné, en 6 ans, à peu près une grosse cinquantaine d’enfants de 4 à 17 ans sur du court, du long, de la série, de la radio même. Il y a beaucoup de variétés de projets, que ce soit aussi dans les équipes, dans les sujets, dans les personnalités avec qui on travaillait, dans l’aspect financier aussi. Et finalement, ce qui revient à chaque fois, peu importe le projet, peu importe les sous qui sont dedans, c’est comment protéger l’enfant, comment faire en sorte de lui garantir sa sécurité physique et morale, comment l’accompagner à travers cette expérience et comment parvenir à ce qu’il soit le plus juste possible sans engager sa vie, ses souvenirs, ses émotions qui lui appartiennent. Ces objectifs-là, ils ne changent jamais, peu importe le projet. Ça me passionne. Je trouve que c’est un poste qui est extrêmement politique aussi, qui a une dimension vraiment militante. Surtout en ce moment, après la prise de parole de Judith Godrèche et la prise de conscience générale de l’urgence de mieux encadrer les mineurs sur les plateaux et des violences auxquelles ils sont exposés. Maintenant, c’est devenu obligatoire d’avoir des coachs, et pour l’instant, il faut se rappeler qu’on a ni formation, ni diplôme, ni sécurité quelconque. On n’a pas de syndicat, on n’a rien. On est extrêmement seul face à des enjeux qui sont énormes et qui sont très sociologiques. Et là-dessus, il y a tout à construire encore.

Justement, que pensez-vous de l’état actuel de l’accompagnement des enfants sur un tournage ? Comme vous le dites, le métier n’est pas encore totalement ancré.

V.G : Franchement, c’est dur. C’est compliqué d’être exhaustif parce qu’une enquête qui va être menée justement sur ce sujet-là pour ensuite servir de base à une formation, je crois qu’elle a démarré en janvier. Pour l’instant, je n’ai que mon expérience et les expériences qu’on m’a racontées, mais je n’ai pas une vue globale sur la manière dont ça se passe. Après, de ma petite fenêtre, je suis scandalisée par énormément de choses. Sur la vingtaine de projets auxquels j’ai pris part, j’en ai vécu quatre qui se sont hyper bien passés, quatre qui ont été absolument traumatisants pour les enfants et moi, et le reste, ça a été illégal, dangereux, compliqué en fait. Ça n’a pas dérapé vers une expérience traumatique, mais ça n’était absolument pas professionnel, absolument pas sécuritaire pour l’enfant. C’était vraiment compliqué. Je pense qu’il faut réaliser que là, personne ne sait tourner avec les enfants. On ne forme absolument pas les productions, les réalisateurs, les équipes à ça. Et ça donne lieu à des aberrations. Par exemple, les horaires ne sont pas respectés, jamais ou extrêmement rarement. Pas par mauvaise foi ou mauvaise volonté, c’est aussi vraiment très souvent un argument financier parce qu’on ne donne pas les moyens aux courts-métrages de respecter la grille horaire qui est semblable à celle du long. Un enfant de 7 ans peut donc se retrouver à faire des journées de 8 heures…On n’arrive pas à concilier notre connaissance de l’enfant dans la vie (et encore elle est bancale), et la pratique des plateaux. Il faut de la formation et il faut surtout, au-delà de la formation, que l’état d’esprit soit enclin à entendre ce qu’on a à dire et à nous respecter. C’est un gros enjeu, notre place dans les équipes, parce que c’est rare que les gens travaillent avec des coachs, ça va devenir de plus en plus courant, mais la plupart du temps, ils ne savent pas clairement ce que tu fais. Comme on n’a pas de formation, rien, chacun bosse différemment. À chaque fois que tu as un coach différent, c’est des nouvelles manière de faire. De plus, nous passons un peu pour des flics. Des flics ou des baby-sitters, ça dépend, mais c’est très flou ce qu’on fait, notre légitimité. Moi, j’ai 25 ans, je n’ai pas d’enfants, on me le rappelle très souvent, et apparemment c’est un gage de respect et de légitimité. Il faut donc arriver à convaincre au-delà de ça, arriver à prouver vraiment que tu es pertinente et que tu connais l’enfant, que tu sais comment faire, que tu as des clés en tout cas. Et ça, ça met bien 3-4 jours sinon plus sur les plateaux. Il faut se dire que sur un court métrage c’est la moitié du projet que l’on passe à gagner la confiance de l’équipe. C’est épuisant, ça nous fragilise, et en plus c’est l’enfant qui en pâtit.

C’est choquant de savoir qu’il y a encore cette atmosphère d’insécurité concernant les enfants sur les tournages.

V.G : C’est un peu plus délicat que l’insécurité. Les enfants et les parents sont confiants quasiment tout le temps. Ils sont confiants quand ils débarquent sur des plateaux, quand ils démarrent le tournage. C’est presque ça le problème, c’est-à-dire que c’est notre rôle à nous de ne pas être aussi confiants. Cette confiance est là parce que comme il n’y a pas de règles encore précises, ils ne se rendent pas compte de celles qui ont été enfreintes ou des erreurs qu’ils s’apprêtent à commettre. Une partie de notre travail est d’un peu tout anticiper et tout prévoir. On ne peut pas être dans la réparation parce que généralement on n’a pas le temps, on n’a pas l’espace, on n’a pas les moyens et donc on n’a pas le choix que d’être dans l’anticipation tout le temps et ça ça nous distingue du reste de l’équipe qui va être dans l’anticipation de mille autres choses techniques… . On est vraiment sur comment préserver au maximum l’enfant à la fois pour lui et à la fois pour qu’il soit prêt à jouer et à donner ce qu’on souhaite… . L’insécurité est donc plutôt de notre côté parce que c’est comme si on avait une sorte de radar un peu plus aiguisé. Ça n’a pas tant bougé, ça bouge très doucement dans la tête des gens, mais moi, je n’ai pas encore été sur des équipes où tout le monde était hyper alerte et avait la même anticipation et la même attention que moi pour ce qui se passait pour l’enfant.

C’est donc toute une pédagogie à revoir ?

V.G : Il y a ça, une pédagogie. D’ailleurs, c’est impossible de faire ce travail si tu n’es pas pédagogue, parce qu’on ne t’attend pas, on n’a pas envie de t’écouter, donc si tu n’as pas un minimum de pédagogie dans ce que tu expliques, tu vas te prendre des murs. C’est impossible de faire ce poste en étant uniquement militant et énervé. Il y a donc cette pédagogie à mener et ensuite, il y a vraiment une déontologie à inventer, enfin à réinventer. Comment on travaille avec les enfants sur les plateaux, qu’est-ce qu’on se permet, avec quoi on travaille comme matière mentale, qu’est-ce qu’on engage comme sentiments, comme émotions, comme souvenirs ou comme gestes avec l’enfant pour qu’il puisse parvenir à des émotions et à jouer ? Comment est-ce que les adultes se comportent avec l’enfant qui est en tournage, qui n’est pas leur enfant, qui est l’enfant du film ? Comment est-ce qu’on accompagne l’avant, l’après. Tout est à repenser.

Quant au court métrage Ce qui appartient à César, quelle importance cela avait pour vous de parler de l’enfance ?

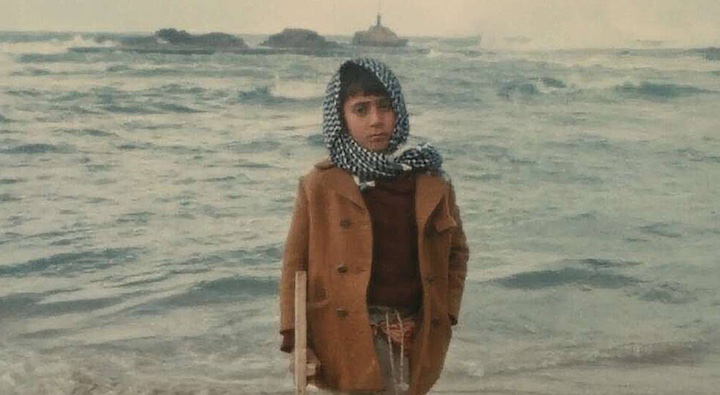

V.G : Je crois que ce n’est pas sincèrement un choix de ma part, je ne me vois pas parler d’autre chose pour l’instant et je travaille sur un long métrage qui est encore complètement plongé dans l’adolescence, donc je n’en ai pas fini avec ce sujet, je crois. Par contre, j’avais envie de représenter quelque chose que je vois peut-être assez rarement de l’enfance, qui est l’enfance un peu cryptée, l’enfant qui ne livre pas tout sur un plateau. J’avais envie de voir au cinéma le même mystère que celui que je vois parfois chez des enfants que j’ai en colo ou que je croise et qui sont farouches. C’est assez rare, je crois, les enfants farouches dans les films parce qu’on a besoin de personnages qui parlent et qui puissent générer de l’empathie, donc c’est plus simple de générer cette dernière en étant expressif, en parlant et en expliquant. J’avais envie d’essayer de toucher et de raconter une histoire avec un enfant qui parle assez peu et avec qui tout passe par le regard, j’avais envie d’essayer ça.

Est-ce que vous pensez que des films comme le vôtre vont permettre ou en tout cas essayer de permettre de changer les mentalités sur ce qu’est un enfant au cinéma ?

V.G : J’espère énormément. Je n’ai pas la vanité de dire que c’est avec mon petit 18 minutes que ça déclenchera un changement, mais en tout cas moi, j’ai vraiment souhaité montrer une part de l’enfance que je vois rarement. Il y a un livre super qui s’appelle Enfances de cinéma de Carole Desbarats. Elle analyse justement les enfants dans les films et les conclusions qu’elle en fait sont extrêmement intéressantes. Elle parle beaucoup de l’enfant lissé, en plastique un peu, l’enfant de cinéma dérivé de Shirley Temple et des petits enfants qui sont bourrés de stéréotypes et sont complètement des poupées qui font ce qu’on attend d’eux, qui sont toujours trop innocents. Je suis hyper sensible à ce genre de représentation de l’enfance. Ça me hérisse quand je sens qu’il y a un enfant qui a été construit, on dirait qu’il a été fait par ChapGPT, c’est vraiment l’enfant un peu robot de Spielberg et j’ai une aversion, je crois, pour ces personnages-là. Ça m’énerve de me dire qu’on peut écrire des personnages d’enfants comme ça, alors que ce sont de vrais enfants avec de la personnalité, avec de la complexité, ce n’est pas comme si c’était difficile de se confronter à ça. Et puis, ce qui m’énerve aussi, c’est que je pense à l’enfant qui va jouer ce personnage. Je me dis qu’il a bien plus de complexité ou alors qu’il est en recherche de complexité, qu’il se construit etc…. Tu vas lui demander de camper ce genre de personnage, et selon la notoriété du film, cela peut lui coller à la peau toute sa vie, ou du moins une grande partie de sa vie. Il faut se dire qu’un rôle, c’est comme un t-shirt et que tu vas choisir la couleur, les motifs, la taille, tu vas tout choisir. Ensuite, tu vas le donner à un enfant et cet enfant va devoir mettre ce t-shirt pendant une semaine, trois semaines, deux mois. Il va devoir en être fier tous les jours, il va devoir réussir à le porter sans en avoir marre. Et, même après avoir fini de tourner, il va se voir avec ce t-shirt, toute sa vie, il verra les images de lui portant ce t-shirt, tout son entourage le verra, et potentiellement, on le raccrochera à ce t-shirt, on l’identifiera à ce t-shirt. Quand on voit cette image, la responsabilité qu’on a nous, réalisateurs, réalisatrices à écrire des beaux films pour enfants, pour les enfants, avec des rôles d’enfants, à fabriquer des t-shirts de fou, c’est hyper important.

J’ai vu que ce film s’inspirait aussi de votre relation avec votre frère, est-ce que c’est lui qui a inspiré César ?

V.G : Oui, tout à fait, il s’appelle Gaspard. Il était un peu plus jeune quand on a vécu cette situation, on n’avait pas exactement les mêmes âges. Quand je me suis dit que c’était le moment de raconter cette histoire, et que je réfléchissais à l’angle et à la narration, assez vite je me suis rendu compte que c’était ses attitudes et son regard à lui qui m’avaient marquée. Juste après l’agression, il a développé une passion pour les armes vraiment intense. J’étais allée le chercher à l’école, il avait 8 ans je pense, et il avait un arc, on rentrait vers la maison et à chaque fois qu’il y avait un homme qui passait devant, il le pointait avec son arc, il s’apprêtait à lui tirer dessus. Je voyais ça et je sentais que ça bouillonnait là-dedans, que ce n’était absolument pas prêt encore à être exprimé mais que c’était lourd de sens et extrêmement confus. Quelques années plus tard, quand j’ai décidé que ce serait du point de vue du petit frère, il avait grandi et on s’est enfin parlé. Il m’a dit des choses qui m’ont énormément marquée et qui ont été structurantes pour le récit, notamment, comment en réalisant petit à petit qu’il était un homme, il sentait que potentiellement il était une menace. Il avait 11 ans quand il m’a dit ça, donc ça m’a fait un choc. Sa discrétion, sa grâce, son regard un peu farouche et le fait qu’il ne soit pas très bavard ont aussi beaucoup nourri la caractérisation de César et la recherche du comédien.

Le film est à la fois doux et percutant. Comment avez-vous travaillé cette dualité ?

V.G : En fait, Marius [Plard], le comédien, a déjà un peu ça en lui et c’est pour ça que j’ai très rarement eu de doutes sur le fait que c’était lui à partir du moment où je l’ai revu, parce que je le connaissais déjà, c’était un enfant que j’avais en colo. Je ne prévoyais pas du tout de tourner avec lui, mais l’été des castings, il était dans ma colo, je l’ai vu et je me suis dit qu’en fait, il incarnait non seulement le personnage mais aussi justement la dualité du film, c’est-à-dire une extrême douceur, une candeur encore dans le corps, dans le visage, dans les yeux et en même temps quelque chose d’hyper brutal. On sent qu’il comprend tout mais qu’il garde à l’intérieur et ça, c’était exactement ce que je voulais. Je pense que c’est ce qui est à la fois dans le personnage de César et à la fois dans le film en soi. C’est aussi un film qui est farouche, qui ne donne pas beaucoup de clés, qui ne se livre pas comme ça. Il faut un peu aller le chercher, il n’est pas hyper accessible à tout le monde. J’ai eu des doutes parfois, je me suis demandé si le film aurait dû être un peu plus simple à comprendre, un peu plus littéral. Le plus souvent je suis quand même convaincue que mon cinéma c’est un cinéma de la métaphore, qui est assez allusif, qui ne se donne pas comme ça. Je crois que ça fait sens avec ce film mais aussi avec les histoires que ça raconte, c’est-à-dire que les histoires d’agression quand ça survient dans la vraie vie, c’est rarement bavard, rarement explicité, rarement clair pour tout le monde. Il fallait donc trouver une grammaire dans le film qui respecte cette pudeur-là.

Vous ne parlez pas de l’agression, était-ce important de ne pas la nommer pendant tout le film ?

V.G : Elle est nommée quand même par la policière. Ce qui était important pour moi, c’était vraiment de surtout ne rien montrer de frontal de cette agression. Ça nous a été reproché, ça nous a été demandé par les commissions notamment, et j’avais trouvé ça assez choquant en fait. Ça m’avait permis de trouver ce qui n’était pas mon style et ce qui n’était pas ma manière de raconter des histoires. J’étais très claire là-dessus, et pourtant avec la voiture [lieu de l’agression, laissée comme une carcasse vide devant la piscine où César vient chercher sa sœur], j’avais le sentiment que c’était d’autant plus fort, que chacun pouvait se figurer ce qu’il voulait, et que ça n’a pas tant d’importance de savoir si c’est un viol, une agression sexuelle, des attouchements,… La distinction entre ces termes là est extrêmement juridique. Alors oui, il y en a une, mais en fait, pour une enfant de 16 ans, l’impact dans sa vie est colossal, il y a une barrière qui est franchie qui est énorme, peu importe la nature du fait. C’est pour ça que je n’avais pas envie de la montrer.

Dans le film, il est aussi question de grandir en étant un jeune garçon. Comment avez-vous pensé cet aspect du film ?

V.G : Je me suis beaucoup inspirée des enfants que j’ai en colo, parce que c’est un grand vivier de réflexion. J’ai dirigé des grosses colos où on était avec 75 enfants de 6 à 14 ans, donc en tout avec l’équipe on est une centaine. Il faut s’imaginer qu’une centaine de personnes pendant un mois, c’est une micro société et il y a tellement de choses qui se passent. C’est un incubateur incroyable pour de nouvelles pédagogies, pour tester des choses humainement, et c’est aussi un observatoire assez dingue de comment avance la société, comment se porte la jeunesse, c’est très précieux. C’est aussi dans ces colos que j’ai pu être au contact de jeunes ados, de garçons qui se construisent, qui deviennent peu à peu des adolescents. Je suis la directrice et je m’occupe aussi de l’infirmerie, et, il faut savoir que l’infirmerie c’est un lieu magnifique pour ce qui se passe. La plupart du temps, je soigne bien plus des bobos dans la tête que des bobos sur le corps. Les choses qui se disent dans cet espace sont hyper intimes, hyper précieuses. C’est dans cet espace et lors de ces échanges-là avec des jeunes garçons que j’ai vu la crise dans laquelle ils étaient, qu’ils ont pu me confier que leur sœur, leur mère, leur cousine, leur pote ont été victimes de violences sexuelles et que ça les chamboulait. Mais que comme eux ils n’avaient rien vécu, ils ne pouvaient pas en parler, ils ne savaient pas comment dealer avec ça, et ils se voyaient, eux, grandir dans le même temps et ressentir des désirs. Ils étaient hyper confus. Pour le film, je me suis vraiment inspirée des enfants que j’ai accompagnés et que j’ai écoutés. J’ai essayé de les faire vivre à travers l’escrime et à travers les vestiaires, de faire vivre leur dualité à la fois capable de complètement obéir aux ordres et d’être extrêmement discipliné, et à la fois capable d’exploser et d’être extrêmement toxiques entre eux.

Justement, comment avez-vous organisé le tournage des scènes de vestiaire ?

V.G : C’était extrêmement bruyant, et donc, c’était très fatiguant. Je crois qu’on a eu deux jours dans les vestiaires. Sincèrement, je dois beaucoup, pour le film entier évidemment, mais encore plus pour ces scènes de vestiaire, à Martin Laugery, mon chef opérateur, qui est brillant. Ça je le savais, mais je l’ai vraiment compris quand j’ai vu la manière dont il parvenait à danser avec eux et à suivre leur impro dans les vestiaires. C’était à l’épaule, pendant deux jours, à suivre ces gamins à qui on donnait des directions comme : « Bon, là, tu sais, tu dis ça, et puis après, là, toi, tu viens,… ». C’était des indications assez vagues. On n’était pas du tout sur une lecture très franche de la scène. Je leur faisais confiance pour jouer quelque chose de meilleur que ce que j’avais écrit. Ensuite, ça partait et on avait des prises de dix minutes, quinze minutes, où Martin ne faiblissait pas, le son non plus, et où on les suivait comme ça, à l’image, à la perche, pour capter le plus possible de leur essence, de ce qu’ils mettaient d’eux-mêmes. Ça a été hyper dur de couper, parce que j’aurais pu faire un film uniquement avec ce qui se passait dans les vestiaires. Il y avait beaucoup de matière par rapport à ce qu’on a gardé, et c’était nécessaire pour le rythme du film et pour le sens qu’on coupe. Mais, ça a été un terrain de jeu fascinant, et ce que j’ai aimé, c’est qu’ils avaient complètement le pouvoir à cet endroit-là, c’est-à-dire qu’il y avait une équipe d’adultes qui les filmait le plus correctement possible, qui écoutait tout ce qu’ils avaient à dire, même les choses les plus folles, ils avaient la scène pour eux et on les laissait faire. C’était eux qui nous donnaient quelque chose, et pas nous qui allions chercher quelque chose qui ne nous appartient pas à la base.

Ça devait être libérateur pour eux aussi.

V.G : Carrément, ils étaient crevés à la fin. Le tournage en entier a été quand même assez fort et assez libérateur pour les enfants. Je pense que ça a été le cas parce que ça raisonnait aussi avec ce qu’ils vivaient eux, ça leur parlait complètement, l’histoire, et ils sentaient qu’on faisait quelque chose qui avait du sens. Ils m’ont dit plusieurs fois qu’ils sentaient qu’on faisait un film pour eux et pour les enfants de leur âge, donc ils étaient hyper investis.

Pouvez-vous nous parler de vos prochains projets ?

V.G : Je suis aux prémices de l’écriture d’un long métrage qui sera une adaptation d’un roman québécois que j’aimerais tourner là-bas. J’ai aussi sorti un podcast il y a quelques mois sur Arte Radio, qui est très intime, très personnel, et qui ne contient pas d’enfants. Pour le coup, ça ne parle pas de l’enfance, ça parle de l’hôpital psychiatrique. Je vais aussi continuer à travailler pour Arte Radio, je vais réaliser une fiction audio pour enfants dans le courant de l’année. Après, je vais continuer mes activités de coach, j’ai même fondé un collectif qui s’appelle Regard Caméra afin de rassembler des personnes qui seraient intéressées pour se former, pour discuter, pour échanger des techniques, des expériences, du matériel, en attendant que tout soit plus cadré. Voilà, pour la suite.

Propos recueillis par Garance Alegria

Article associé : la critique du film

Consulter la fiche technique du film