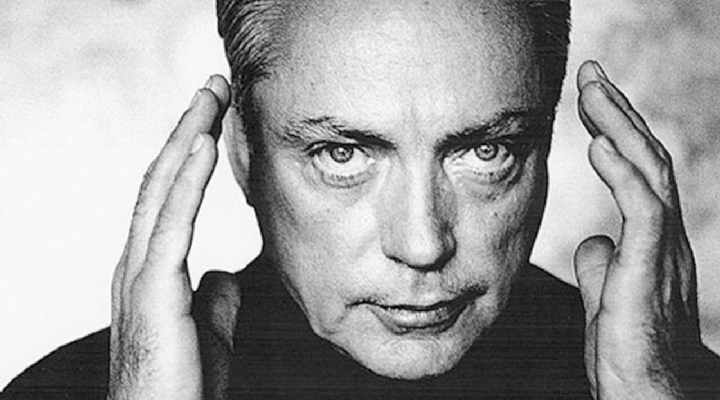

Réalisé à partir d’images de films dans lesquelles l’acteur allemand Udo Kier meurt 65 fois de manière différente, Staging Death est l’un de nos coups de coeur de la Quinzaine des Réalisateurs de cette année. Jan Soldat, son auteur, est allemand et vit à Vienne. Il est à l’origine d’un nombre vertigineux de films (90!), développe des projets quasi en solo, s’intéresse aux gens et aux listes. Sans détours et avec humour, ce cinéaste de 38 ans raconte son travail, ses sujets, ses motivations à l’occasion de sa première fois à Cannes.

Format Court : J’ai lu que vous aviez réalisé énormément de films, autour de 90…

Jan Soldat : Oui, plus de 90. Cette année, j’aimerais faire le 100ème.

C’est ce que j’allais dire, c’est l’objectif. En France, il est très difficile de réaliser des courts métrages. Cela prend beaucoup de temps, parfois quatre ou cinq ans, avant de faire un nouveau court.

J.S. : Pour moi, c’est fou parce que j’ai envie de faire des films et je n’ai pas envie d’attendre. C’est pour cela que je fais tous mes films sans argent.

En auto-production ?

J.S. : Oui, avec rien. Je prends juste ma caméra et je rencontre des gens chaque semaine ou chaque mois et chaque rencontre est un film. C’est pourquoi j’ai fait tant de films et ils ne sont pas tous bons.

Vous avez 38 ans, si vous rencontrez quelqu’un chaque semaine ou chaque mois, vous auriez dû faire encore plus de films.

J.S. : Oui, mais parfois je dois travailler.

Pour gagner de l’argent ?

J.S. : Oui. C’est pour ça que parfois, je fais vraiment un film chaque semaine, pendant deux mois, donc j’ai huit films, puis je dois m’arrêter et parfois, je ne recommence pas avant un an.

Quand vous ne faites pas de films, ça vous manque ?

J.S. : Oui, parfois je m’ennuie, c’est très difficile. J’aime être actif.

Pendant le confinement, vous avez réalisé plusieurs courts. Comment arriviez-vous à filmer à ce moment-là ?

J.S. : Il y a eu plusieurs moments difficiles, j’ai dû rencontrer les gens à l’extérieur. Mais maintenant, ça va mieux. Parfois, je filme sans personne. Juste pour faire fonctionner l’esprit.

Vous avez fait plusieurs courts entre 2020 et 2021, quels outils avez-vous utilisé pour les réaliser ?

J.S. : J’ai fait des tentatives. Dans mes précédents films, je travaillais davantage sur les images et sur le mouvement. Bien sûr, je suis pleinement dans mes films, on peut y sentir ma présence. Quand j’ai recommencé à faire des films en 2020, j’étais concentré sur la manière d’entrer en contact avec les gens, de ne pas intervenir et d’enregistrer leurs paroles. Dans ces films, la caméra est fixe et les gens parlent. Rien de plus. J’étais concentré sur ce que je pouvais faire pour que les gens m’offrent leurs images mentales.

Vous devez savoir que j’aborde toujours des sujets particuliers. J’ai rencontré un homme qui vivait dans des conditions très pauvres et qui pissait dans son appartement. Un autre gars se coupait le pénis. C’est le genre d’images sur lesquelles je travaille, sur le rapport des gens à leur corps.

Le sujet est assez fort pour laisser simplement la personne parler.

J.S. : Ce n’est pas l’idée mais c’est la forme du film terminé. Parfois, il n’y a pas d’autres images. Parfois, les gens ne me laissent pas voir d’autres parts de leur vie. Pendant le confinement, nous pouvions uniquement tourner en intérieur alors j’ai essayé de faire malgré cette limite.

Je me souviens d’un film dans lequel vous filmez deux hommes âgés qui vivent ensemble et l’un d’eux porte une couche culotte. Comment avez-vous trouvé ce sujet ?

J.S. : J’ai rencontré ces gens sur des applications de rencontres sexuelles. Sur mon profil, je suis clair, je me présente comme un cinéaste et j’explique que je suis à la recherche de gens qui veulent passer un bon moment. C’est mon offre : je suis à la recherche de gens qui veulent se montrer. Et nous travaillons ensemble, parfois c’est juste du porno, parfois c’est une histoire politique ou familiale. J’essaie d’ouvrir autant que possible. Pour revenir à votre première question, je ne veux pas faire un film par an, ou tous les deux ans. Je veux faire un film, et parfois il y a de la comédie, parfois c’est vraiment sérieux, parfois il y a du porno. Je suis plutôt infidèle (rires) !

Vous avez étudié à l’école de cinéma Conrad Wolf de Potsdam. Quand était-ce ?

J.S. : De 2008 à 2014. C’est l’une des plus grandes écoles de cinéma en Allemagne.

Qu’avez-vous appris à cette école ?

J.S. : Je ne sais pas (rires) !

Qu’est-ce qui vous reste en mémoire ?

J.S. : La confrontation avec le documentaire mais j’étais très frustré et je ne suis pas allé à la plupart des cours. Je pense que je n’étais pas un bon élève, je n’étais pas ouvert pour apprendre. J’ai seulement utilisé l’école comme un tremplin pour faire des films. (…) La première année, on réalise des documentaires, et la deuxième année, des fictions. Et puis j’ai réalisé un autre film de fiction pour la télévision. Pour moi, c’était très ennuyant. Quand on regarde mes films, on sent que j’ai besoin d’être excité et que j’ai besoin de thèmes particuliers pour être stimulé.

Vous avez réalisé plusieurs documentaires. Qu’est-ce qui vous intéresse en particulier dans le documentaire ?

J.S. : Je pense que je ne suis plus intéressé par ce qui est réel. Il y a quelques années, j’étais intéressé par l’idée de savoir que quelque chose était réel et pur. Maintenant, mes films sont certes en quelque sorte naturels, mais ce qui m’intéresse est d’entrer en contact avec quelqu’un. C’est ce que j’aime parce que je suis très curieux. Si j’entends parler d’un homme qui porte des couches culotte, j’ai envie de le voir. C’est très simple, je veux entrer en contact avec quelque chose, et la caméra me le permet. Je peux tout apprendre à propos des images, du montage, de la narration, de la relation plus ou moins proche que j’entretiens avec un personnage. C’est ce que je fais tout le temps.

Est-ce important pour vous d’être le monteur de vos films ?

J.S. : Oui, mais je le fais surtout parce que c’est plus rapide. Sinon, il faut travailler avec quelqu’un qui ne connait pas le matériau, que je connais mieux parce que je l’ai tourné. De plus, quand je commence à monter, je n’ai pas à entrer dans un processus de communication qui est épuisant et vain. Je n’en ai pas besoin. Je travaille le montage jusqu’au final cut, puis je l’envoie à plusieurs amis qui me font des retours, et je retourne au montage.

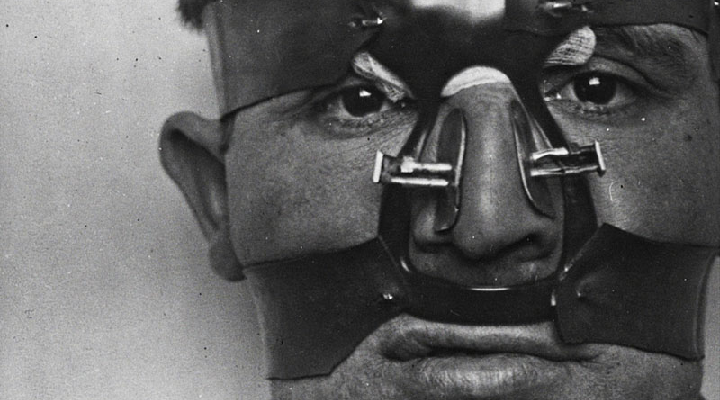

Staging Death, sélectionné à la Quinzaine, est un film de montage montrant de nombreuses morts au cinéma de l’acteur Udo Kier. Celui-ci a dit qu’il était mort de nombreuses fois à l’écran et qu’il attendait de voir quelqu’un réaliser un montage de toutes ces morts. Tout d’abord, l’avez-vous rencontré ?

J.S. : Non, pas encore. Je pensais que ce n’était pas une bonne idée parce qu’il a beaucoup de fans, beaucoup de stalkers, certains le considèrent même comme un fétiche depuis les années 1970. Il y a aussi des groupes Facebook dans lesquels les gens ne postent que son visage, ils sont totalement obsédés par lui. Bien sûr, je suis obsédé à l’idée de tout regarder, je fais beaucoup de listes, mais je ne suis pas un de ses fans. Je n’ai pas compris pourquoi je devrais prendre contact avec lui. Je ne me sentais pas l’appeler et lui dire : « Allô, j’ai vu tous vos films. » D’une certaine manière, nous allons nous rencontrer grâce à ce film. Cela arrivera, un jour.

Quel genre de listes faites-vous ?

J.S. : Pendant le confinement, je m’ennuyais beaucoup. J’ai commencé à regarder tous les films avec Keanu Reeves, puis tous ceux avec Nicolas Cage. Cela faisait 80 films pour le premier, puis 100 films pour le deuxième. Udo Kier, lui, a fait près de 200 films. J’ai commencé à lister les films où la personne mourrait ou tuait quelqu’un d’autre. J’étais en contact avec plusieurs personnes parce qu’on ne trouve pas toujours les films.

Et comment procédez-vous ? Vous les téléchargez ?

J.S. : Oui. Beaucoup d’entre eux sont en ligne sur des plateformes de streaming ou sur des sites russes improbables. Vous y trouvez beaucoup de films des années 70, mais aussi des archives d’émissions télé. Ça m’a coûté beaucoup d’argent pour y avoir accès, mais dans la plupart des films, il ne meurt pas ! (rires)

Qu’est-ce qui vous intéressait dans les morts d’Udo Kier ? Pourquoi cet acteur meurt-il si souvent dans ses films ?

J.S. : Je ne sais pas. Je pense que pour chaque acteur ou chaque réalisateur, il y a peut-être des clichés ou des rumeurs sur internet. Par exemple, Nicolas Cage, a un surnom « The Rage Cage ». Il interprète souvent des personnages soit fous, soit très en colère mais quand vous regardez tous ses films, ce n’est pas toujours comme ça. Quand je pensais à Udo Kier, je trouvais qu’il mourait à chaque fois dans des conditions très violentes, et j’ai eu envie de le montrer. Mon objectif se limitait à la liste. Au final, j’ai pris la décision de faire le film.

Qu’est ce qui a déterminé la durée de votre film ? Vous aviez 65 films à disposition et le vôtre fait 8 minutes sans qu’il y ait davantage d’informations que la mort du personnage de 65 manières différentes.

J.S. : La durée vient du fait que j’ai décidé de ne sélectionner qu’un seul plan dans chaque film. En gardant la durée originale de chacun, sans rajouter aucune image, j’ai dû créer le rythme et la narration pendant le montage. Pour certains films, il m’a fallu prendre un ou deux plans supplémentaires pour qu’on puisse comprendre la mort.

Par le passé, vous avez réalisé de nombreux courts-métrages. Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce format ?

J.S. : À vrai dire, je ne les considère pas comme « courts », ils ont la durée qu’ils doivent avoir. Ayant des soucis de concentration, je crois même que mes longs-métrages ont tendance à être un peu ennuyeux. Je pense être davantage compétent lorsque je m’empare de sujets précis dans une narration plus ramassée. Je ne sais pas comment vous dire mais pour moi, c’est une forme de liberté de faire des films qui ont leur longueur propre. On est souvent considéré comme réalisateur une fois qu’on a réalisé un film de 90 minutes et c’est une vision des choses qui ne m’intéresse pas. Ça ne concerne qu’un seul aspect du cinéma et de son économie.

Est-ce une des raisons pour lesquelles vous vous consacrez aussi à la production et à la distribution de vos propres films ?

J.S. : Ces dernières années, j’ai travaillé avec Sixpackfilm, un distributeur autrichien. Ils avaient six de mes films dans leur catalogue, mais il y en a plein d’autres qui n’y sont pas alors je les distribue moi-même. Pour la production, je ne saurais même pas dire s’il y en a ; je prends ma caméra, je filme, puis je monte. Contre un peu d’argent, j’ai des amis qui assurent le mixage, les sous-titres et le DCP. Ces trois personnes constituent à elles-seules ma post-production (rires) ! En réalité, je ne suis pas si indépendant financièrement. Chaque court-métrage va me coûter entre 100 et 500 euros.

C’est peu !

J.S. : Oui mais il y a des coûts. Par-exemple, si les personnages parlent pendant quinze minutes, je vais en avoir pour 300 euros de sous-titres.

C’est votre première fois à Cannes ?

J.S. : Oui. Je n’ai pas souvent envoyé de films ici, peut-être une ou deux fois. Jusqu’à maintenant, je me disais que Cannes recherchait des choses bien précises sur tel ou tel sujet en particulier et que moi, je faisais tout à fait autre chose. J’ai même été très surpris qu’ils prennent celui-là.

Vous êtes content ?

J.S. : Bien sûr ! C’est très bon pour mon travail que Staging Death soit vu. Grâce à ce film, mes autres films auront aussi plus de visibilité.

Souvent, les gens ont tendance à cloisonner les films dans différentes catégories. Comment réagissez-vous lorsqu’on vous dit que vous faites du cinéma expérimental ? Êtes-vous à l’aise avec ce terme ? Avez-vous le sentiment qu’il dénature votre travail, ou au contraire qu’il lui correspond ?

J.S. : Parfois, cela correspond mais pas toujours. Staging Death est un film expérimental, mais je dirais que les autres, jusque dans leur confection, sont plutôt des documentaires classiques. La plupart des gens trouvent cela « différent » parce que c’est le sujet traité qui est atypique. Ce que je fais, ce sont des documentaires et il m’arrive, c’est vrai, parfois de faire un film expérimental.

Votre film est aussi un film sur le cinéma, tel qu’on le pratiquait à l’époque. Lors du visionnage, on est décontenancé au début, puis l’humour arrive très vite. Dès les premières morts, on ne réalise pas forcément qu’il s’agit de la même personne, du même acteur.

J.S. : Parce qu’il a l’air très différent. Le film montre aussi les possibilités qu’offre le cinéma : entre l’image, la lumière, la mise en scène…

Connaissez-vous le travail du réalisateur belge Nicolas Provost ?

J.S. : Oui, j’aime son travail. J’ai bien aimé Long Live the New Flesh et The Invader. On s’est rencontré à Venise. Pendant très longtemps, je n’ai jamais rien vu de semblable à ce qu’il fait.

Propos recueillis par Katia Bayer. Retranscription, traduction : Paul Lhiabastres, Augustin Passard

Article associé : la critique du film

Consulter la fiche technique du film