Qu’est la volupté elle même, sinon un moment d’attention passionnée au corps ? (Marguerite Yourcenar)

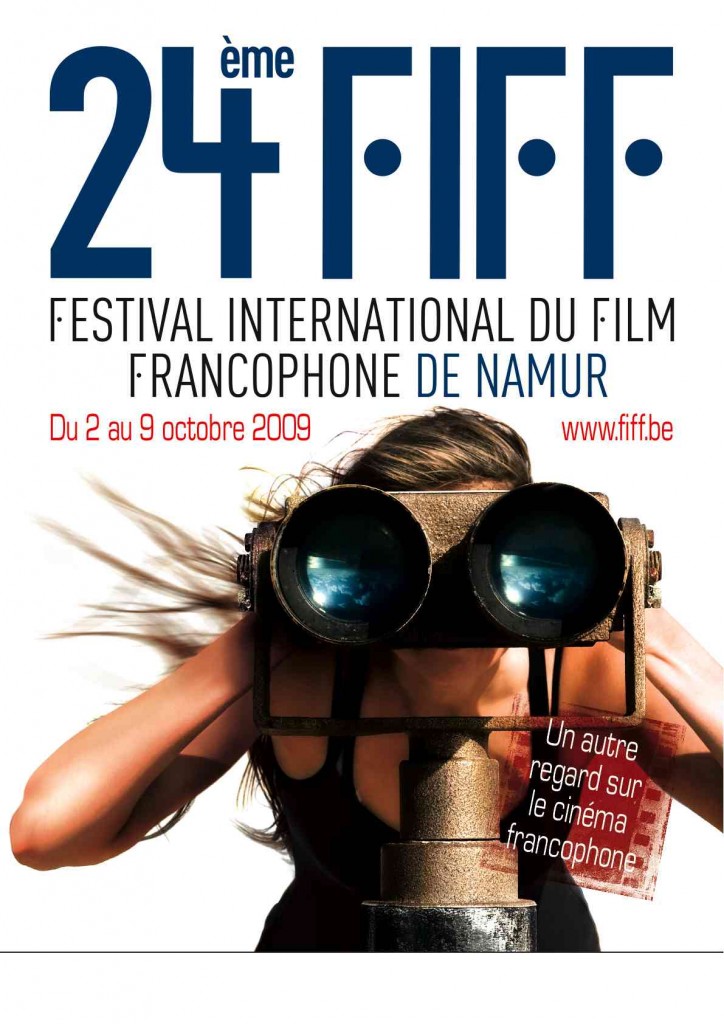

Primé au Festival d’Ismailia, en Egypte, et sélectionné au festival d’Ostende, « La Désinvolture » a dernièrement été présenté au FIFF, à Namur, dans le cadre de la carte blanche à la boîte de production Ambiances asbl. Son auteur, Charline Lancel, artiste visuelle belge, effectue ici un exercice de style à la fois esthétique et déroutant, s’appuyant sur la simplicité et le minimalisme.

Dépouillé de toute narration intelligible comme de tout dialogue, « La Désinvolture » capte les mouvements d’une jeune femme qui sèche son linge dans un champ éventé. Expérimental dans la mesure où les codes narratifs classiques sont délaissés au profit du formalisme, ce film subordonne le protagoniste humain aux éléments stylistiques (le vent, l’herbe, la robe, les mains et les cheveux de la femme) qui acquièrent, eux, en quelque sorte le statut de personnages à part entière. Dans ces éléments se cache en grande partie le sens du film : à savoir, le contraste entre la légèreté associée au personnage sylphide d’une part, et d’autre part, la sensualité, enracinée dans le tabou, à laquelle fait référence le titre.

Cependant, loin de tomber dans une ‘objectification’ de la femme, -fatale ou -victime, Lancel dote son personnage féminin d’un grand degré d’émancipation, digne des protagonistes d’Akerman, à l’instar de qui la réalisatrice se met en scène. Son pari, admirablement réussi, est de faire du personnage féminin, non pas un pur objet de désir, mais un agent qui va au-delà du sous-texte érotique pour s’approprier l’espace-temps dans lequel elle se trouve, et se révèle inaccessible et insaisissable devant une caméra à la fois curieuse (gros plans intimes) et furtive (plans métonymiques abstraits). Aussi la réalisatrice opère-t-elle une mise à mal du regard patriarcal qui caractérise inévitablement la plupart des représentations filmiques des femmes, tout en proposant une nouvelle définition du genre du woman’s film.

Car l’univers de « La Désinvolture » est un univers féminin, qui livre un bref instant de félicité liée à la communion avec la nature. Par contre, son image, tournée en Super8, évoque, elle, la nostalgie et l’intemporalité dans lesquelles visage, corps et gestes deviennent des éléments stylistiques à part entière ; tout comme la partition musicale, signée Sandro di Stefano, dont les pulsations pianistiques jaillissent après un long silence déconcertant, et atteignent un apogée de curieux accords dissonants et orgasmiques. Plutôt que de narrer quoi que ce soit, « La Désinvolture » joue sur les sens, les impressions et les arrière-pensées.