Parrain du festival Off-Courts 2022, l’acteur Denis Lavant a fait ses débuts dans le court-métrage avant d’être repéré par Robert Hossein et de percer avec Leos Carax. Continuant à faire régulièrement des courts, il évoque avec nous la naissance du personnage de Monsieur Merde (Tokyo! et Holy Motors), de l’importance du masque dans son jeu d’acteur, de conditions de tournage parfois éprouvantes mais aussi d’échanges, d’actes poétiques et de l’endurance nécessaire lorsqu’on veut devenir réalisateur.trice. Rencontre passionnante et déconcertante avec un acteur qui n’a pas envie qu’on l’emmerde !

© Katia Bayer

Format Court : Tu as participé en tant qu’acteur à plus de 35 courts-métrages. Pourquoi cet attrait pour le format court ? Tu as d’ailleurs été choisi comme parrain pour le festival de Trouville qui s’est terminé en septembre.

Denis Lavant : Parrain ou non, je m’en fiche. J’ai horreur de ces trucs de parrainages, et les festivals de cinéma, j’y fous jamais les pieds. Mais là j’avais un court métrage qui passait (La Nuit du singe d’Héloïse Haddad présenté hors-compétition dans la catégorie « Made in Trouville » NDLR) et comme j’avais trois jours de libres… Et puis j’aime bien Trouville, ça me faisait une pause avant de reprendre les répétitions.

As-tu un rapport différent au court et au long métrage ?

D.L : Je m’en fiche du calibre. Je tourne, et c’est ça qui est intéressant. Je ne suis pas dans un rapport conventionnel de carrière, c’est-à-dire commencer par le théâtre, puis passer au cinéma et plafonner en ne faisant plus que ça. Choper des récompenses, être dans une vie de star : ça ne m’intéresse pas. Pour moi, c’est de l’expérimentation tous azimuts. Le court métrage, c’est souvent des gens qui commencent, et c’est un format aussi honorable que la nouvelle en littérature. Il peut y avoir de très bons courts-métrages qui racontent des petites histoires, mais c’est justement parce que c’est un format très limité, réduit qu’il peut y avoir aussi n’importe quoi. Une fois, j’ai été jury dans un festival à Lille, j’ai démissionné tellement c’était n’importe quoi, ça m’a rendu furieux. C’était aussi bien des cartes de visites, c’est-à-dire des gens qui font ça juste pour montrer leur identité que des trucs complètement indigents, très bien filmés mais sans intérêt.

C’est comme si le milieu du court-métrage était devenu un peu mondain avec le temps ?

D.L : Je ne saurai pas dire. Les courts n’étant pas commercialisés, ils ne passent qu’à la télé ou dans les festivals. Avant, ils avaient le bon goût d’être mis en première partie des long-métrages dans les cinémas, ce qui était très intéressant comme principe mais ça n’a pas tenu. Et puis ce qui est pratique avec le court-métrage, (comparé au long) c’est que ça peut se faire en une semaine, voire moins. On peut réagir au jour le jour, et il y a souvent un enthousiasme dans le court-métrage parce que ce sont des gens qui, la plupart du temps, sortent des écoles, accompagnés d’une équipe technique qui vient de la même promotion et qui ne font pas cela pour la notoriété ou l’argent, mais pour le plaisir. C’est une énergie qui tient sur quelques jours, parce que justement on n’est pas dans l’effort de fond que demande un long métrage. Il y a pas la même pression de production, de rentabilité, de grosse équipe. Mais j’ai aussi participé à des longs métrages avec rien parfois, avec une toute petite équipe, ce qui est pas mal aussi.

Comme quoi ?

D.L : Des choses qui ne sont pas forcément sorties, ou pas forcément visibles (rires) ! Il y a un film qui a été fait par une équipe de serbes qui s’appelle Who the fuck are you ? (de Marina Radmilac, NDLR). Comme c’est tourné à l’arrache et qu’il n’y a pas de distributeurs, à mon avis ça ne sortira pas. Derrière ce projet, ce sont des gens qui ont envie de raconter quelque chose, et ils le font avec des moyens qui sont moindres.

« Who the fuck are you ? »

Court ou long, qu’est-ce qui te fait dire « oui » à un projet ? Est ce que c’est l’histoire justement ?

D.L : Il y a plusieurs raisons. Ce n’est pas juste une forme qui me séduit, ce sont plutôt des hasards. Ça peut-être aussi bien la personne qui va réaliser que le sujet, mais aussi le scénario, le personnage ou encore le point de vue avec lequel ça va être raconté. Parfois, il y a des choix qui ne sont même pas de l’ordre du pragmatique et du raisonnable, voire du cartésien mais il y a quelque chose qui m’interpelle. Quelque chose dans le film qui fait écho à une sensation, à quelque chose que j’ai vécu. Il y a de la répercussion qui fait que je vais avoir envie d’y aller ou même parfois un truc que je ne comprends pas, quelque chose d’énigmatique, d’artistique… En tout cas, une autre raison que le fric ou l’intérêt personnel. C’est de l’ordre de la sensation. C’est comme ça que je réagis, moi. Mais on peut toujours se tromper !

Peu importe si le film est auto-produit ?

D.L : Moi, je ne m’en occupe pas ! Je comprends qu’il n’y ait pas une grosse production sur les projets mais ce que je veux, c’est qu’il y ait un échange, ne serait-ce qu’une petite compensation, une bouteille par exemple, ou quelque chose à inventer ! Quand c’est de l’argent je prend volontiers, quand c’est beaucoup d’argent je prend très volontiers, et quand c’est rien, ça ne me dérange pas. Je veux juste qu’il y ait de l’échange, un geste parce que j’y consacre du temps et de l’énergie. Après tout, je ne suis pas là pour me faire voir ou pour faire une bande-démo.

À propos des bandes-démo, maintenant les gens les utilisent beaucoup. Avant, comment faisait-on pour démarrer en tant que comédien ?

D.L : On commençait par jouer tout simplement. Moi, je n’ai jamais pensé à me vendre, à aller frapper aux portes. J’ai joué et il y a des gens qui m’ont vu. Celui qui m’a porté, qui m’a emmené à un endroit où je n’avais prévu d’aller, c’est Leos Carax. C’est lui qui m’a emmené dans le cinéma, et je ne l’avais pas prémédité. J’étais déjà heureux de jouer au théâtre. Tout ce qui m’importe c’est de jouer, c’est là que c’est à peu près possible d’exister.

À choisir, tu es plus théâtre que cinéma ?

D.L : Le théâtre, c’est quelque chose que j’ai choisi. Même après avoir commencé à faire des films, je suis toujours revenu faire du théâtre. C’est plus fatiguant, c’est moins bien payé mais il y a un phénomène qui se passe qui est unique, qui est éphémère. Quelque chose qui est dans la pleine responsabilité du comédien, et qui n’est pas forcément le cas au cinéma. Au cinéma, on se donne sur une période qui est assez limitée, sur les séquences à vrai dire, et c’est le réalisateur qui donne le ton, l’esthétique et qui raconte l’histoire. Le théâtre, c’est plus que nécessaire, c’est vital pour moi.

Comment as-tu débuté ? Il y a eu Les Misérables de Robert Hossein.

D.L : J’ai commencé dans des courts-métrages et comme j’étais au Conservatoire, on me sollicitait pour plein de films. J’ai tourné pour Claude Lelouch dans Partir, revenir où je fais juste une apparition. Et puis au cinéma, il suffit d’une bonne lumière, du décor et face à la caméra, tu n’as rien à faire ; juste à être là. C’est pas compliqué, il faut donner de l’intensité, de la présence pour un petit moment seulement. Quand j’ai vu Hossein pour Les Misérables, j’avais 20 ans à peine. Le casting était à la SFP (Société Française de Production NDLR) aux Buttes-Chaumont, et au départ il voulait que je fasse Gavroche mais j’étais trop grand, alors il m’a mis dans le personnage de Montparnasse. Ce n’est pas un grand souvenir de jeu, ni de tournage, mais j’étais entouré par Michel Bouquet, Jean Carmet et puis Lino Ventura. À l’époque, j’étais débutant (on est toujours un peu débutant !) et c’était très impressionnant d’être dirigé par Hossein. Il avait une grosse voix… Pour un jeune comédien, c’était tétanisant !

« Mauvais Sang »

Quelles sont les rencontres influentes que tu faites jusqu’à aujourd’hui ? Hormis Leos Carax qui est plus un compagnon de route.

D.L : Leos, c’est celui qui m’a emmené là où je ne pensais pas aller. Il m’a mis le pied à l’étrier dans le domaine du cinéma, il m’a emmené à un niveau international, celui d’être vu par énormément de gens et d’être pris pour ce que je n’étais pas (rires) ! C’est une rencontre très forte qui n’était pas forcément confortable, ni une évidence. C’est quelque chose qui s’est forgé en une dizaine d’années avec les trois premiers films qu’on a faits (Boy Meets Girl, Mauvais Sang et Les Amants du Pont-Neuf – NDLR) puis qui a continué avec Holy Motors, et l’émergence du personnage de Monsieur Merde qui est une deuxième étape de notre travail. Mais c’est surtout avec Mauvais sang, qu’il m’a apporté cette notoriété en quelque sorte.

Avant ça, il y a un type qui m’a énormément apporté au niveau du jeu, c’est Carlo Boso (metteur en scène italien NDLR), avec qui j’ai fait des stages de Commedia dell’arte. Il m’a donné un enseignement, une dynamique de jeu, une agilité, une aisance qui me portent encore. Le jeu du masque est un jeu très extraverti mais qui peut se réduire. C’est un jeu à l’essentiel de la jubilation, de l’expression et de la présence intense qui peut toujours se conditionner, se réduire. Sinon, un type que j’ai vu jeune c’est le mime Marceau. Pour le travail du corps, là, on touche à la grâce !

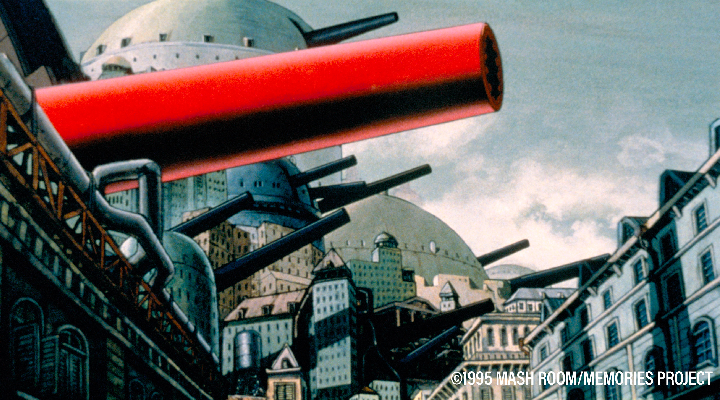

Comment s’est déroulé le projet Tokyo! ? Le film est sorti en 2008 et est composé de trois courts-métrages réalisés par Michel Gondry, Bong Joon-ho et Leos Carax.

D.L : C’était des retrouvailles vingt ans après Les Amants du Pont-Neuf qui était quand même une expérience limite qui a duré trois ans. Pour Tokyo!, on ne s’est pas soucié des deux autres films, le seul point commun, c’est que ça se déroulait à Tokyo. La différence avec les films précédents, c’est qu’on a changé de protocole de travail. Sur les trois premiers films, on travaillait sur moi, mon corps, mon conditionnement physique. Pour Mauvais Sang par exemple, il m’a fallu courir jusqu’à épuisement ; pour Les Amants du Pont-Neuf, c’était boire comme un trou et s’entraîner parallèlement à des trucs d’acrobaties pour aller ensuite vers une authenticité, un vécu de la rue. Et pour Tokyo!, on a conçu un personnage avec de l’accessoire, de l’artifice et des paramètres de composition. L’idée n’était pas de me laisser pousser une barbe ou les ongles, de me crever un œil ni même d’aller vivre dans les égouts comme on aurait fait à l’époque des Amants du Pont-Neuf, mais de composer un personnage. Pour moi, ça change tout parce que c’est du masque ! C’est comprendre, s’adapter à un comportement qui est dicté déjà par l’aspect physique. Pour ce personnage, j’en suis revenu à mon expérience de Commedia dell’arte, en faisant ressurgir le personnage de Pulcinella, qui est un personnage nonchalant mais qui peut être très méchant. Dans les premiers essais, j’ai été cherché dans cette dynamique-là et le personnage qui en est sorti, Monsieur Merde, c’est le personnage idéal, pour moi. C’est un personnage qui, comme les burlesques (Chaplin ou Harpo Marx), est complètement destructeur, anarchique et en même temps totalement marginal dans une société. Il ne ressemble à personne, il vit dans la rue, il se comporte de façon imprévisible et il a en plus un langage secret que personne ne connaît. Un personnage avec un comportement asocial mais fantaisiste, plutôt excentrique qui mange des fleurs et des billets de banque. C’est un peu un rêve d’enfant ! Ce personnage, c’est comme si je l’avais cultivé, comme si je le connaissais depuis longtemps. Ça rassemble à quelque chose que j’avais en moi, que je portais depuis longtemps et que j’ai pu faire émerger là. C’est le meilleur personnage que j’ai jamais joué.

« Holy Motors »

Tokyo! a été une manière d’aborder Holy Motors finalement ?

D.L : Ce n’était pas prévu mais oui, ça a été les prémices au niveau du jeu pour Holy Motors. À la suite de Monsieur Merde, on a fait toute une galerie de personnages qui étaient tous composites. Cela a donc ouvert un autre mode de travail pour le jeu.

Tu disais que Les Amants du Pont-Neuf a été une « expérience limite », c’était épuisant à ce point ?

D.L : Oui, c’était un peu un cauchemar ou une descente aux enfers plutôt (rires) ! Je me coupé le tendon extenseur du pouce, je me suis cassé une clavicule, des foulures en pagaille… J’ai tout eu ! Pour Les Amants du Pont-Neuf, tout était compliqué. Ça prenait de la gîte et on n’était que deux sur le coup, Juliette (Binoche NDLR) et moi, à essayer d’aller vers une authenticité de la misère sociale. Forcément, on y a laissé des plumes… On essayait de chercher des limites et puis, il y a des moments où je suis parti. Je ne comprenais plus pourquoi je tournais puisque j’étais à la rue, j’étais devenu un clochard ! En poussant sincèrement le bouchon aussi loin, à un moment donné, c’est la première fois de ma vie où j’ai failli perdre pied.

C’est particulier, ces conditions où le réalisateur parvient à pousser ces comédien.nes dans de tels retranchements.

D.L : Oui, c’est une exigence artistique que j’ai rarement rencontré ailleurs.

La réalisation justement, c’est quelque chose auquel tu as déjà pensé auparavant ?

D.L : Pas du tout ! Ce n’est pas ma fonction, ça ne m’intéresse pas. Je peux mettre en scène, je peux « me » mettre en scène, mais rassembler des corps de métier autour d’un projet, c’est trop d’organisation. Faut avoir la tête faite pour ça ou l’envie. Ça me suffit déjà d’avoir à me rassembler pour jouer, à me canaliser dans le jeu. Au théâtre, ça m’est arrivé de me mettre en scène mais l’organisation, ça m’emmerde. Je me rends compte de l’opiniâtreté qu’il faut, pour créer quelque chose. La démarche du metteur en scène, même au théâtre, c’est d’aller chercher de l’argent. C’est de patienter énormément et de tenir mordicus à un projet, avant de passer à l’acte de le mettre en scène et de jouer. Et ça, il faut vraiment y croire ! Moi, je n’ai pas la patience.

© Katia Bayer

Tu participes beaucoup à des lectures de textes. Qu’est-ce que tu identifies d’intéressant dans ce travail ?

D.L : Pour moi, c’est un exercice qui est sans filet. Je suis mon propre patron, il n’y a pas de metteur en scène. C’est un exercice qui se fait en rapport direct avec le public, avec beaucoup moins de préparation et qui n’est pas répété comme une pièce de théâtre, qui est sur l’instant. C’est vraiment dans le présent avec la partition. Comme un musicien qui jouerait une partition… Ça ne veut pas dire que ce n’est pas préparé, ni pensé mais ce n’est exécuté qu’une fois. Ainsi, ça touche encore plus à l’éphémère. J’expérimente, ça se réalise et comme ça ne se déroule qu’une fois : il se passe forcément quelque chose. Après, moi je ne fais pas de lecture conventionnelle ; je ne m’assieds pas à table à essayer de restituer un texte. C’est l’incarnation qui compte, avoir la liberté de bouger, de me mettre à la place de celui qui voit. Je peux développer ainsi toute une dimension qui n’est pas forcément requise au cinéma ou au théâtre. Un travail de geste, de mouvement, de danse, de comportement, de jeu avec des instruments de musique, de petites fantaisies comme ça que j’aime bien développer. C’est moi qui le décide, souvent à l’impromptu. En fonction du lieu, de l’instant, je vais faire confiance à mon instinct. Je me mets en scène dans cet instant, je réfléchis à comment je m’habille, si je vais prendre un micro ou non, comment je vais me mettre en rapport au public, comment je vais commencer, comment je vais terminer et en même temps, dans tout le déroulé de la lecture, je me laisse libre de réagir, de m’arrêter en route, de jeter des pages… C’est une sorte de parenthèse assez personnelle. Pour moi, c’est presque plus exaltant que si je me mettais au service d’un metteur en scène de théâtre ou de cinéma. C’est un acte poétique en soi où je suis complètement maître d’œuvre.

Tu regardes des courts-métrages en dehors ce qu’on te propose ?

D.L : Non (rires) ! Je ne regarde rien honnêtement. J’en ai vu à Off-courts, et parfois on m’en envoie. Je ne vais pas tellement au cinéma, et je n’aime pas regarder sur une machine, même ceux dans lesquels je tourne. Je ne demande pas forcément à voir pour accepter de tourner, c’est vraiment selon le feeling, la rencontre humaine et le propos. Si on arrive à me convaincre, c’est assez simple.

Propos recueillis par Augustin Passard et Katia Bayer

Retranscription : Laure Dion et Anouk Ait Ouadda