Au festival de Clermont-Ferrand, on regarde au-delà des montagnes vers le Moyen-Orient et son cinéma. Le Liban est mis à l’honneur dans l’une des sections “Panoramas”, on y découvre son cinéma contemporain. Marqué par la guerre et ses ravages dans Beyrouth, par les conflits et persécutions actuels, il déborde aussi d’une énergie inflammable, celle de créer des nouvelles images, un cinéma nouveau sensible et fort comme une fleur qui renaîtrait des ruines. Il devient essentiel alors pour comprendre cette ardeur de remonter dans les années 70 et 80 au cinéma de Jocelyne Saab. Journaliste, reporter de guerre, mais surtout réalisatrice et porteuse d’un cinéma politique et poétique, Jocelyne Saab est une figure du cinéma nouveau libanais. Le festival de Clermont-Ferrand lui consacre une collection où l’on peut découvrir trois de ses courts-métrages, Les Enfants de la guerre, Beyrouth, jamais plus et Beyrouth, ma ville.

Trois films qui témoignent avec force du travail de leur cinéaste, celui de documenter la guerre du Liban, de témoigner de l’horreur mais surtout de donner du sens à l’inhumain. De telles images racontent une horreur indicible, comment peuvent-elles dire et transmettre ce qu’elles portent ? Une question qui aujourd’hui résonne avec fureur tant les images de violence dans le monde inondent nos médias et se banalisent, noyées les unes dans les autres. Nos regards et nos cœurs manquent-ils de sensibilité ? Les images que nous voyons faillissent-elles à transmettre leur réalité ?

Jocelyne Saab nous rappelle qu’il est possible de montrer ce qui semble impossible à montrer. Malgré les décennies et la distance, ses images nous traversent et laissent en nous leurs sensations, horreur, effroi, stupeur, lutte et espoir. « Il faut terroriser les images pour que les hommes choisissent de les oublier » est dit dans Beyrouth, ma ville. Que faut-il faire alors pour qu’elles ne soient pas oubliées ?

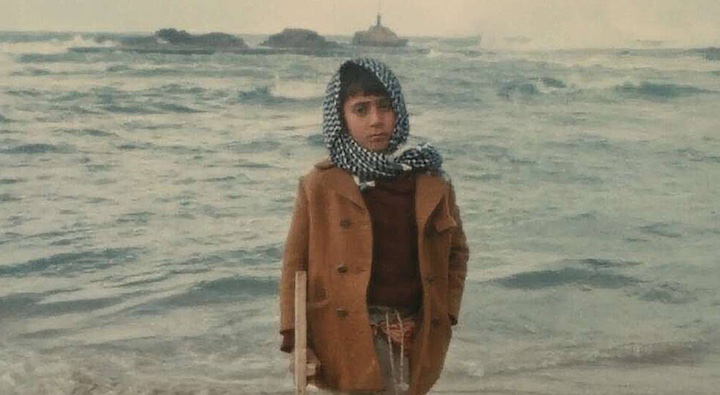

Les mots, les images, la musique, saisissons-nous du sensible pour dénoncer l’horreur. La caméra est dès son invention un outil de témoignage, elle capture un regard ici pour le transporter ailleurs, permettant aux images de voyager. Portée à la main, sur l’épaule, au plus près du chaos, elle saisit des fragments du réel, des preuves impossibles à nier. Mais la caméra n’est pas le cinéma à elle seule, car le cinéma s’écrit. Jocelyne Saab s’empare de sa grammaire pour documenter et dénoncer, elle ne se contente pas d’une caméra témoin immobile. Dans Les Enfants de la guerre, le face-à-face entre victimes et bourreaux est rendu possible au montage. Les visages des enfants où on lit colère et détresse précédent à des images d’archives, en plans serrés elles aussi, sur les responsables du conflit. Comment alors ne pas jeter un regard accusateur sur eux ? La musique nous accompagne dans notre ressentiment : « Pour qui ? Combien ? Quand et pourquoi ? Contre qui, comment ? Contre quoi ? C’en est assez de vos violences. D’où venez-vous ? Où allez-vous ? Qui êtes-vous ? Qui priez-vous ? Je vous prie de faire silence. » A l’ouverture du film, les images se bousculent, enfants et bourreaux se confrontent et nous confrontent. Plus tard dans le même film, alors que les enfants jouent à la guerre, des images d’archives viennent rappeler le conflit qu’ils imitent. Elles viennent entrecouper sans relâche les scènes de jeu des enfants, si bien que les images se confondent. Les cadavres “joués” et les “vrais” cadavres se suivent et se ressemblent. Les mains des enfants découpent les cous de leurs camarades, dévoilant l’horreur à laquelle ils sont confrontés et qui leur est devenue habituelle. Peu à peu, les cris des jeux sont remplacés par les cliquetis des armes. En surimpression sonore, la guerre est toujours présente, parfois elle s’efface derrière les cris des enfants, toujours rappelés dans un hors-champ qui ne cesse de gronder. Alors que la caméra s’attarde sur les dessins des enfants, les bombes et les tirs éclatent, transformant le dessin en preuve tangible de ce dont il témoigne.

Jocelyne Saab se saisit de la poétique du cinéma, du montage, du texte, de musiques. Beyrouth, jamais plus, est écrit par la poétesse libanaise, Etel Adnan ; et, alors que la caméra saisit les étincelles du soleil sur le sol jonché de bouts de verre, on entend son texte : “une sorte de poésie amère a remplacé l’insouciance qui régnait par le passé. L’insolite a démoli les choses ordonnées. Des millions de petits soleils jouent dans les vitres brisées. » Un instant de beauté côtoie ce qui est affreux et redonne à toutes ces images leur sensibilité. Jocelyne Saab insuffle une nouvelle âme au peuple libanais en révélant la beauté qui réside au cœur des ruines.

Les vestiges s’érigent en monuments de mémoire dans les films de Jocelyne Saab. Ils sont les vestiges du présent, du passé et du futur de Beyrouth. Ces images des destructions documentent ce qui a été, l’invisible Beyrouth, la ville qui ne sera plus. Dans Beyrouth, jamais plus, les objets détruits, les cabarets éventrés, les machines à écrire et les juke-box témoignent d’un autre temps. Les mannequins, faux corps de vrais vestiges, sont éparpillés dans la ville, bras, jambes et têtes au quatre coins des rues – nous rappelant sans cesse les conséquences horrifiques d’un bombardement sur la chair humaine. Les images des vestiges s’inscrivent comme un motif, répétant sans cesse la dévastation et réveillant le fantôme de la ville. Beyrouth, ma ville commence dans les décombres d’une maison avec le soulagement d’une survivante mais aussi sa stupeur. On perd un toit, on perd aussi son identité. Des blessés aux visages arrachés suivent aux décombres des maisons. Parmi les images de vestiges, certaines nous heurtent à la réalité des corps meurtris par les bombardements. Ainsi ces visages se succèdent les uns aux autres et ne peuvent que nous saisir tant ils nous obligent à voir et donc à témoigner. Les films de Jocelyne Saab ne sont pas dénués d’images monstrueuses ; il faut nommer la guerre et montrer ces mouches qui se posent par centaines sur les corps cadavériques d’enfants qui ne sont pas encore morts. Mais si la réalisatrice souhaite témoigner de cette misère, elle construit le portrait d’une ville et de son peuple qui survit et résiste. Ainsi, ce vieil homme qui arrose ses plantes, “plus fortes que les bombes”, dans Beyrouth, jamais plus. Jocelyne Saab filme une ville qui vit encore où dans les vestiges du passé survivent quelques-uns et quelques-unes dans une nouvelle ville.

Le texte d’Etel Adnan résonne aujourd’hui avec beaucoup de force : « On a trop dit l’horreur et la dévastation, trop raconté la mort qui s’abattait sur nous et qui venait d’ailleurs. Finalement, dans les guerres, les images qu’on retient et qu’on se plaît à répandre, c’est tout ce qui exprime la présence d’un ennemi, sa guerre, ses crimes, ses images projetées sur la ville. Toutes ces images de la mort tellement superposées qu’on ne voyait plus les hommes accrochés à la vie avec tant de passion qu’ils enchantaient la ville et lui donnaient une âme. »

Les images de Jocelyne Saab documentent la guerre mais elles viennent surtout remplacer d’autres images, celles qui font des Libanais des victimes invisibles, des corps ensevelis sous les débris. La réalisatrice choisit de montrer ces corps – qu’ils soient suggérés ou pas et ainsi nous heurte à notre regard occidental. A la fin de Beyrouth, ma ville, les soldats mettent des bandeaux sur les yeux des prisonniers pour cacher ce qu’ils savent déjà, les tortures et la mort très proches. Cette scène semble nous regarder, nous qui savons mais ne voyons pas. Par la force des images, dans leur présence comme dans leur absence, Jocelyne Saab nous invite à mieux regarder.

Aujourd’hui, ces images résonnent avec une actualité brûlante. Gaza anéantie, le Liban frappé à nouveau, les Palestiniens menacés d’expulsion… Les drapeaux palestiniens qui flottaient fièrement dans les films de Saab, portés par ceux qui espéraient encore la victoire, prennent une teinte tragique face à l’ampleur de l’actualité en cours. Les films de Jocelyne Saab nous questionnent bruyamment : comment témoigner sans céder aux vainqueurs ? La réalisatrice nous offre une réponse en ré-enchantant les vestiges. Ses images ne nient pas la guerre, ni ne l’adoucissent, mais elles construisent une mémoire vivante. Elle filme non seulement la destruction, mais aussi ceux qui continuent à exister, à jouer et à survivre. Elle nous apprend à regarder dans les cendres et la poussière des vestiges où le sang a coulé pour y trouver les reflets du soleil dans le verre brisé, les éclats d’espoir et de lutte qui survivent encore et toujours dans les décombres.