Il est des vérités difficiles à expliquer aux enfants. Rien n’arrête pourtant la marche de l’horreur, et nul, malgré son âge, n’est épargné. Comment un père ou une mère peuvent-ils mettre en garde leur fille de sept ans contre des dangers qu’elle ne peut pas même concevoir ? Le conte de fées, dans une mesure tout à fait relative, remédie à ce problème. Les abîmes de l’homme y sont représentés à coups d’archétypes jungiens, de bêtes affamées, d’ogres et de sorcières qui, tous, depuis des millénaires, et sous toutes les formes, hantent l’imaginaire collectif. Les ombres grotesques de Perrault, aux gueules hérissées de dents pointues, les chimères et gorgones des grecs, les reines rouges, les croquemitaines et les méchants de Disney sont autant d’Albert Fish, de Gilles de Rais, de Jimmy Savile, de Garavito, d’Émile Louis, de Gacy, de Dahmer ou de Jean Epstein.

Mais la fable, par sa nature même, confronte deux regards. L’enfant n’y voit pas ce que l’adulte y voit, et il y a peu à parier qu’en craignant Le Grand Méchant Loup, un bambin se mette aussi à craindre les regards ambigus de son oncle ou de son voisin. De l’autre côté, l’adulte, lui, décryptant les sous-textes, reste pétrifié devant les abominations décrites par un Grimm ou un Andersen. Et peut-être tremblotera-t-il en récitant ce qui, aux yeux de son fils, n’est qu’une gentille comptine ou un innocent poème.

C’est le point de départ du premier film d’animation de Valerie Barnhart : Girl in the Hallway, présenté à Clermont-Ferrand en compétition internationale 2019. Un père divertit à sa fille en lui lisant chaque soir Cendrillon et La Belle au Bois Dormant. Mais jamais, jamais, il ne lui lit le classique entre les classiques : Le Petit Chaperon Rouge. Au gré d’une cigarette fumée au milieu de la nuit, sous un porche mal éclairé, le père nous conte à nous, spectateurs, la véritable histoire de la fillette en rouge, et du monstre qui l’a dévorée. Ce père, c’est Jamie DeWolf. Arrière-petit-fils de l’écrivain et célèbre fondateur de l’Église de Scientologie, L. Ron Hubbard, il est aussi l’un des adversaires les plus acharnés de la secte internationale. Il se consacre tôt au slam et à la poésie, ce qui lui permettra, de nombreuses années après les faits, de relater un fait divers dont il fut, malgré lui, l’un des témoins privilégiés : la disparition de la petite Xiana Fairchild, alors âgée de sept ans. Lui même fête sa vingt-et-unième année et la naissance de son premier enfant. Ses angoisses de jeune père se trouvent peu à peu exacerbées par le crime sordide et l’enquête qui s’ensuit.

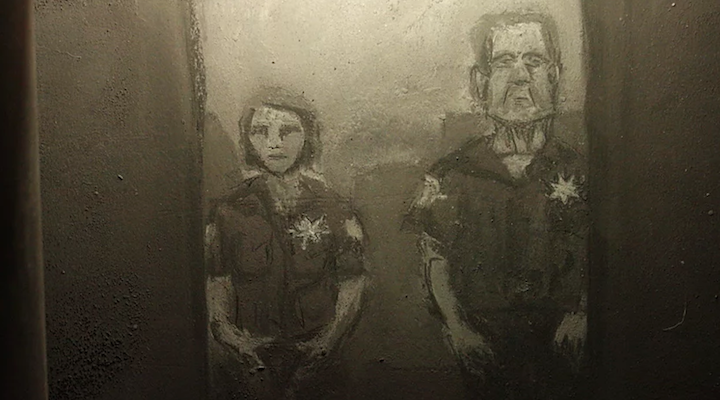

Malheureusement, ce qui aurait peut-être dû prendre la forme d’une confession à cœur ouvert se trouve diminué par la forme très artificielle et très maîtrisée du slam, chose que DeWolf compense en partie d’une voix à la fois puissante et tordue par le souvenir. Mais le génie du film viendra de sa jeune réalisatrice, Valerie Barnhart, qui fera le choix de n’animer que la première performance live de l’artiste, la plus fragile, la plus branlante, et par là même la plus forte. Elle-même, selon ses propres dires, apprendra l’animation sur le tas, au fur et à mesure, choisissant, afin d’être plus libre, une technique qui lui permette de détruire ses dessins plutôt que de les modifier.

Tout le film est parcouru par le geste artisanal et destructeur de Barnhart, qui représente la mémoire douloureuse de DeWolf sous la forme d’un chaos de gravats sombres, de poussière rouge et de papiers découpés. Tout y est noir et évanescent. Des images cauchemardesques – plutôt dans ce qu’elles suggèrent que dans ce qu’elles montrent – émergent parfois, telle cette photo de petite fille qui part en lambeaux pour dévoiler un squelette blanchi, ou ce loup omniprésent tantôt dissimulé derrière le masque neutre d’un chérubin, tantôt persiflant, la bave aux lèvres et les yeux exorbités, de ses trois langues tentaculaires.

En parallèle, la voix de DeWolf nous dévoile un univers gangrené par le mal, la suspicion et la peur. Il décrit un quartier délabré bercé par les coups de feu et les sirènes d’ambulances, des voisins aveugles à la misère, une mère droguée, un beau-père violent… Lui-même, au moment de secourir la jeune Xiana, se retient, de peur de ce que ses voisins pourraient dire s’il laissait une enfant inconnue entrer dans son appartement. Le loup est partout, prenant des formes de paysages dont les arbres sont ses crocs acérés. Le loup, c’est le monde réel qui ne cherche, à tout instant, qu’à croquer les plus faibles.

Mais si le récit a la forme d’une mise en garde, comme la version naturaliste d’une fable pour enfants, elle trouve en notre époque des échos très particuliers. Aux États-Unis, depuis l’élection de Donald Trump, les tensions raciales et les discours sécuritaires ont explosé. Depuis quelques temps, les vigilantes, des miliciens biberonnés au Mark Millar et au Frank Miller, se multiplient dans les rues américaines, faisant régner une forme très personnelle d’auto-justice. S’il est, dans une certaine mesure, vrai que le monde est horrible, que les gens sont horribles, que le mal, la souffrance et la mort nous attendent partout, en tout lieu et à chaque seconde, un univers noir sombre, se revendiquant à la fois d’un fait divers réel et d’une expérience vécue, tel que celui dépeint par DeWolf et Barnhart, confine à une certaine forme de misanthropie. DeWolf lui-même confesse, au cours de son poème, son obsession des portes verrouillées, son manque de jugement vis-à-vis de l’un de ses voisins qu’il failli agresser afin de satisfaire son besoin de justice, ou bien sa crainte générale du monde extérieur.

C’est donc bien comme une mise en garde qu’il faut voir Girl in the Hallway, mais pas uniquement contre les Grands Méchants Loups qui toquent à nos portes pour nous voler nos fils, nos filles, nos agneaux et nos cochons. C’est aussi une mise en garde contre nous-mêmes, contre l’ogre qui sommeille en nous, l’ogre dans lequel Freud voyait le père saturnien, surprotecteur, incarnant la Loi avec tant de force qu’il en vient à écraser et dévorer ses propres enfants. Cet ogre ne vient pas du dehors, c’est nous même, c’est l’homme qui, par peur, par suspicion, par croyance en une justice qui ne vaut que pour lui-même et pour les siens, se transforme peu à peu en geôlier, en bourreau et, finalement, en prédateur.