Avec son univers à la fois intime mais accessible et ses techniques diverses et très maîtrisées, Wei Keong Tan était le seul Singapourien à avoir vu son film, « Pifuskin », sélectionné à Annecy cette année. Récemment diplômé, repéré au SIGGRAPH et déjà auteur de trois courts-métrages d’animation mais aussi d’installations d’art contemporain et d’effets spéciaux, il nous parle de son parcours, parti d’un pays atypique et méconnu.

Comment as-tu eu l’idée de travailler dans l’animation ?

J’aime dessiner, je viens en réalité du milieu de l’illustration. À l’époque, j’envoyais des dessins à un journal de Singapour. Pendant mon service militaire, la première licence en cinéma d’animation du pays s’est mise en place à l’université de Singapour. Je me suis dis que c’était le moment idéal pour aller étudier là-bas après mon service.

J’y suis entré sans avoir réellement en tête l’idée de faire de l’animation ; c’est seulement en deuxième année que j’ai réalisé que je voulais raconter des histoires avec des images en mouvement. C’est ainsi que je m’y suis mis.

Habituellement, mes histoires commencent par une seule image. Par exemple, mon premier film, « White », raconte l’histoire d’un homme qui a une boîte à la place de la tête. Le film a commencé avec cette idée et j’ai construit mon histoire autour.

Au début du développement de l’histoire, il m’arrive de m’arrêter pour réfléchir à nouveau à la nature du personnage principal et à son évolution. Du coup, parfois, je me surprends moi-même avec la tournure que prend l’histoire.

Tu commences donc avec une image, puis la technique et l’histoire suivent ?

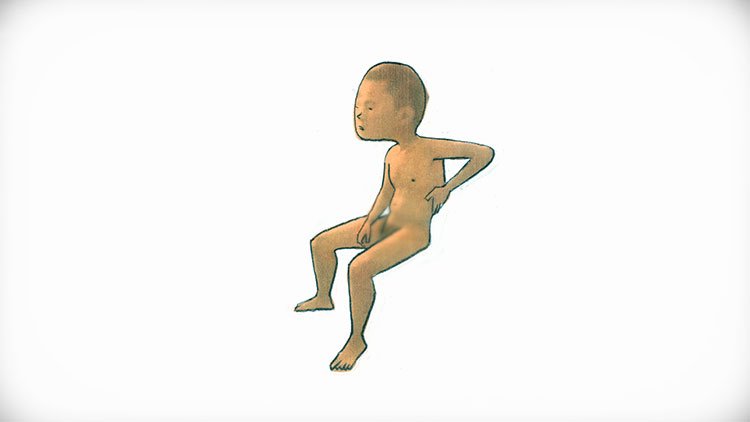

Oui, mais quand j’ai l’image en tête, j’ai déjà un peu une idée de l’histoire et du sujet Par exemple, « White » parle d’identité alors que mon deuxième film, « Hush Baby » parle de la lutte pour s’adapter dans la société et dans son environnement immédiat. Pour « Pifuskin », il s’agit plus d’une lutte intérieure avec le corps, la sexualité et d’une tentative d’être à l’aise avec soi-même avant d’aller à la rencontre des autres.

Quand je tiens une idée d’histoire, je pense aux raisons qui me font choisir un certain aspect visuel. Je me demande aussi quel est mon attachement à l’histoire que je raconte. Je travaille donc à l’envers et me découvre de plus en plus au fil de mon travail. C’est seulement après que je me rends compte que cela a une signification cachée pour moi. C’est tantôt à cause de ma mère ou de ma famille. Mais cela ne prend du sens qu’une fois que le film est en cours de réalisation ou terminé.

Est-ce que tu fais toujours de l’illustration ?

En quelque sorte. Quand j’écris mes idées, je les dessine. J’ai récemment fait l’affiche du film « Ilo Ilo » d’Antony Chen. L’illustration est pour moi la meilleure manière de communiquer mes idées. C’est le langage avec lequel je suis le plus à l’aise. Mon frère et moi avons grandi en lisant des BD. Je suis parti de là, des BD japonaises et taïwanaises et de mon goût pour le dessin.

Tu évoques des influences japonaises et taïwanaises. Comment définirais-tu un style graphique typiquement singapourien ?

Je ne pense pas qu’il y en ait un. S’il y a une caractéristique qui regroupe la plupart des réalisateurs singapouriens, en prise de vues réelles ou en animation, je pense que ça pourrait être la probité. Des cinéastes comme Anthony Chen, Eric Khoo ou Kelvin Tong sont très honnêtes, ne font pas d’esbroufes, ni d’agressions gratuites. Leurs films débordent sur des questions plutôt politiques et ça pourrait être une seconde caractéristique du cinéma singapourien.

Tes films utilisent des techniques vraiment différentes. En cherches-tu une en particulier dans laquelle te spécialiser ou penses-tu continuer à expérimenter ?

Avec « Pifuskin », j’ai fait du stop-motion avec un arrière-plan en noir et blanc contrastant avec la couleur de la peau que l’on trouve partout dans le film, autant sur les personnages que dans les décors. Je pense que j’ai trouvé là un style qui m’intéresse. J’aimerais explorer des thèmes qui seront en rapport avec ce style. Je compte donc continuer un moment dans cette direction, au moins pour le prochain film.

Avant l’interview, tu m’as parlé de ton affection pour le travail de Koji Yamamura. Il y a des similitudes esthétiques entre son travail et le tien comme le fond blanc et la stop motion.

C’est un peu mon idole. C’est quelqu’un de formidable, il dessine tout sur une seule feuille unique. Je l’ai rencontré à Singapour il y a 4 ou 5 ans. C’est une belle personnalité, il a une vraie vision de ce qu’il veut faire.

Pour revenir à ton dernier film, que cherchais-tu à obtenir avec cet univers sonore, composé de grattements de peau et de sons saturés ?

Le sound design est fait par un collègue singapourien, Darren Ng. Il est très réputé à Singapour. C’est mon premier travail avec lui. Il décrit souvent son travail en expliquant qu’il veut créer un univers très réaliste. C’est ce style qu’on trouve au début de « Pifuskin », puis il y a un passage plus musical qu’on a appelé ensemble « la séquence du rêve ». Quand la musique s’arrête, nous avons marqué le retour à la réalité en reprenant le bruitage des grattements.

L’idée était de commencer avec un son et un corps familier pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Quand la musique commence, il y a une séquence qui correspond à une naissance et qui est conçue pour emporter le spectateur et l’amener vers un rêve. C’est avec Darren que j’ai le plus parlé de cet enchaînement : « réalité – rêve – réalité » qui est en fait la structure du film.

Le but du film serait donc de faire partager au public un de tes rêves ?

Oui, il n’y a pas vraiment de morale ou de message que j’aimerais que les spectateurs emportent avec eux. C’est le contact lui-même que je valorise. Du moment que les gens quittent le film avec une certaine chaleur et un sentiment de familiarité, ça me suffit déjà amplement car pour moi, l’essentiel, c’est le spectateur.

Quand on voit ta bande démo sur ton site, on y trouve plus d’images de synthèse.

Oui, ça, c’est plus lié au travail, mais je n’ai pas actualisé mon site depuis longtemps. C’est le travail que j’ai fait en revenant du Japon, après « Hush Baby ». C’est un graphisme très hollywoodien et justement, ça m’a donné envie de faire mon film indépendant.

Penses-tu que les techniques d’animation par ordinateur dont tu te sers dans ton travail t’ont aidé pour tes œuvres plus personnelles ?

Pas vraiment. Le travail en image de synthèses que je fais est vraiment hollywoodien, comme la série « Transformers Prime ». C’est très différent car pour ce genre de travail, un superviseur te dit quoi faire et tu exécutes la commande. Pour mes films indépendants, je réalise et effectue le travail moi-même, avec mes idées. C’est donc autant différent au niveau des idées qu’au niveau des outils en eux-mêmes.

Je trouve évidemment l’animation indépendante bien plus stimulante. J’ai plus confiance pour montrer mon travail quand il reflète vraiment mes idées personnelles. Il y a aussi l’idée séduisante de faire partie de la petite communauté d’animateurs que nous formons, moi et quelques autres, à Singapour. Ca sonne un peu comme un rêve communautaire mais c’est faisable car Singapour est un tout petit pays.

Tes courts-métrages peuvent être ressentis comme des brefs chocs pour les spectateurs. Te sentirais-tu prêt pour un long-métrage où une esthétique du choc est plus difficile à tenir ?

Je pense que j’ai besoin de poursuivre mes expériences en courts-métrages pour encore quelques années. Pour moi, l’histoire est très importante, mais pour l’heure, je n’ai pas de scénario construit, mais, bien sûr, je reste assez impatient de faire un long-métrage. Peut-être d’ici deux ou trois ans, je serai à même de commencer la réalisation d’un long.

À part Koji Yamamura, y a–t-il d’autres artistes qui t’inspireraient pour les longs métrages ?

J’aime le film japonais « Mind Game » de Masaaki Yuasa. C’est un des premiers films d’animation japonais que j’ai vus avant de faire mon premier film.

À Annecy, j’ai vu « Le Garçon et le monde » d’Alé Abreau, Cristal du long métrage à Annecy. C’est un film qui est un vrai jalon pour le long-métrage d’animation contemporain. Un petit garçon nous y montre le monde et l’industrialisation du Brésil. C’est une histoire très adulte mais également très enfantine en même temps, composée uniquement de dessins d’enfants. C’est un film très inspirant au niveau musical, mais également au niveau des couleurs et du graphisme.

Propos recueillis par Georges Coste

Consultez la fiche technique du film

Article : la critique du film