L’humain et la machine entretiennent des relations particulières dans « Jiminy », un court métrage de science-fiction avec notamment Denis Lavant. Le film réussit le tour de force de rendre crédible un univers de science-fiction avec les moyens actuels du court métrage. Comment y parvient-il ? Quelles ont été ses sources d’inspiration ? Voici quelques réponses d’Arthur Môlard, son réalisateur.

Au début de ton film, tu nous expliques en images le concept principal : un nouveau gadget, le criquet, fournit une voix intérieure qui nous assisterait dans la vie courante. On se surprend à trouver l’idée utile, voire éventuellement attirante. Puis, quand on voit les personnages malades, on hésite.

L’idée c’était ça. Au début, il fallait que le spectateur ait envie de posséder cette technologie, puis qu’il en ait peur au fur et à mesure du film. Ça suit le cheminement du héros.

Pourquoi ton héros s’appelle Nathanaël ?

Ça vient d’une nouvelle d’Hoffman qui nous a inspirée : « L’homme de sable ». Michael Powell et Emeric Pressburger l’ont adaptée au cinéma dans « Les contes d’Hoffmann ». C’est l ‘histoire d’un homme, Nathanaël, qui tombe amoureux d’une femme, Olympia, qui se révèle finalement être un automate. On a abordé la nouvelle au sens allégorique : notre héros tombe en quelque sorte amoureux d’une technologie qui fait de lui un automate.

Dans Jiminy, la marionnette serait donc le personnage d’Oscar, un enfant autiste à qui ses parents ont greffé un criquet, une bonne conscience. On se rapproche plus de « Pinocchio » du coup ?

Effectivement, l’histoire de Pinocchio est évoquée à travers cet enfant autiste qui est utilisé comme une marionnette par ses parents alors qu’il voudrait simplement être un enfant normal. Grâce au criquet, les parents d’Oscar font de lui un robot, une espèce de caricature d’enfant idéal.

Dans « Pinocchio », Jiminy cricket est la bonne conscience du héros. On a trouvé intéressant et ironique de donner le nom de Jiminy à une entreprise qui fournit, en quelque sorte, une « conscience artificielle » aux individus. C’est aussi pour ça qu’on a appelé cette puce électronique un « criquet » – on trouvait que le mot « criquet » sonnait bien.

Une publicité à l’atmosphère « familiale » revient à plusieurs reprises pendant le film. Peux-tu nous en dire plus ?

En fait, la pub redouble l’histoire du film. Même les commentaires en voix-off peuvent être interprétés comme des commentaires sur l’histoire du film.

C’est mon co-scénariste Teddy Jacquier qui a eu l’idée que la publicité se déroule entièrement au sein d’une famille. L’idée principale, c’était une partie de colin-maillard : comme le gamin qui a le foulard sur les yeux est équipé d’un criquet pour l’assister, il ne heurte aucun obstacle. A la fin de la pub, son criquet le ramène vers sa mère, et la voix-off dit : « Parce que le chemin le plus sûr nous ramène toujours vers ceux qu’on aime. » On peut y voir un commentaire ironique sur l’histoire d’Oscar, l’enfant autiste : son criquet l’empêche d’échapper à l’emprise de ses parents.

Les commentaires de la publicité se retrouvent dans le discours d’Oscar à la fin du film.

On s’est dit que c’était important que la publicité « Jiminy » « scande » le film. Elle revient trois fois et, à chaque fois, elle a un sens différent. A la fin, Oscar est en mode automatique, et il débite les slogans de cette publicité. Tragiquement, son corps est devenu un simple relais, une espèce de « magnétophone humain ».

C’est également le sens du Rubik’s cube qu’on voit à plusieurs reprises dans le film. A la fin du film, le Rubik’s cube est entièrement jaune. On peut tourner le Rubik’s cube dans n’importe quel sens, on gagne à chaque fois. Mais d’un autre côté, il n’y a plus de jeu, ça n’a plus aucun intérêt.

Ce Rubik’s cube est une métaphore de l’enfant idéal : effectivement, le criquet crée un enfant parfait ; mais il n’y a plus de fausses routes, plus de déviances ou d’erreurs de trajectoire, et donc, quelque part, plus d’humanité. C’est, à mon sens, le plus grand risque que présenterait un système d’assistance tel que celui-là.

Quelle machine t’a inspiré pour ce constat ? Le GPS et sa voix qui guide ?

Le GPS, c’est forcément inspirant, c’est très drôle. L’idée d’une voix qui nous guide vient forcément de là. Après, on voulait aussi que cette voix ressemble à celle d’un majordome : bienveillant mais pas trop intrusif. Il fallait que ce soit une voix qu’on accepterait d’entendre dans sa tête, à qui on ferait naturellement confiance. Il y avait un équilibre à trouver, car dès que la voix paraissait trop ingérente, trop paternaliste, on s’est rendu compte que ça ne fonctionnait plus. Il ne fallait pas que le spectateur se dise : « ça doit être insupportable à vivre au quotidien. »

Comme pour la voix, le côté informatisé de ton univers transparaît de manière invisible, induit par ce qu’on devine derrière les objets. Il y a notamment un « mode automatique » où le criquet prend le contrôle du corps des personnages. Comment as-tu choisi ta manière de montrer ça ?

Ce qu’on voulait faire, c’était se réapproprier la pauvreté de nos moyens, en enlevant une part du décorum technologique de la science fiction et en faisant du corps humain le gadget lui-même. Par exemple, quand le héros conduit sa voiture les yeux fermés, finalement, son criquet fait de lui un prolongement de la machine.

C’est ça qu’on trouvait intéressant. On nous demande parfois pourquoi Nathanaël conduit les yeux fermés : si le volant de sa voiture bougeait tout seul, est-ce que ça ne serait pas plus simple ? Mais ce qui nous plaisait, c’était précisément ce renversement : que ce soit notre propre corps qui devienne la machine, l’outil, le gadget.

D’où la tragédie pour Nathanaël à la fin, quand ça ne fonctionne plus.

Oui, mais du coup, la remise en question est positive. Il ne s’en rend pas compte tout de suite mais, en lui arrachant son criquet, on l’a forcé à se réapproprier son corps.

Le manque de moyens a-t-il influencé d’autres choix esthétiques ?

Les petits accessoires comme les élastiques viennent du manque de budget. Avec des moyens, on aurait gardé les élastiques – que j’apprécie pour l’analogie avec les fils de la marionnette -, mais on aurait pu rendre ça plus intéressant visuellement.

J’aimais bien l’idée de prendre des objets très prosaïques, issus du quotidien, et les tirer vers la science-fiction. J’aime bien tout ce qui est SF fait de bric et de broc – comme « L’armée des 12 singes » de Terry Gilliam.

L’idée, c’est que, dans notre société futuriste, la haute technologie s’est totalement miniaturisée, elle a presque disparue parce qu’elle s’est fondue dans le réel. Je pense que c’est l’avenir de la technologie : les technologies se miniaturisent à un point tel qu’elles finiront forcément par disparaître.

Dans notre film, la technologie n’est plus visible et au final, si on s’en tient à ce qu’on voit, à la surface des choses, c’est exactement comme si le film se déroulait à notre époque.

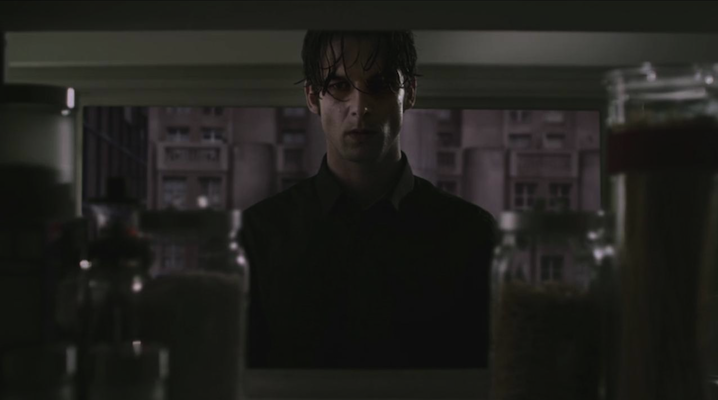

A l’opposé de cet aspect lisse qui touche les personnages bien portants, j’ai eu le sentiment que les malades sont plus « rugueux », Denis Lavant en est l’exemple parfait.

C’est tout à fait ça. D’un côté, on a les personnages en mode automatique, à qui on a essayé de donner un côté « pantin » : Oscar, par exemple, devait avoir l’air lisse – notre référence, c’était l’enfant-robot joué par Haley Joey Osment dans « A.I. » de Steven Spielberg. De l’autre côté, on a les personnages qui n’ont plus de criquet, et à qui on a essayé de donner un côté plus organique, plus rugueux. C’est aussi pour ça que Denis Lavant était idéal dans le rôle. C’est vraiment un corps, une gueule… en plus d’être un acteur extraordinaire !

Marie-Stéphane Cattanéo qui joue Claire, la médecin, joue un personnage qui se tient à la frontière entre ceux qui utilisent à profit cette technologie et ceux qui en sont les victimes. Comment l’as-tu choisie ?

Je l’ai choisie d’abord parce que c’est une très bonne actrice. Elle est intelligente et ça se voit. Et, mine de rien, c’est très dur de jouer l’intelligence quand on n’est pas soi-même intelligent. C’est quelque chose dans le regard. Ensuite, elle a un côté rassurant, très humain. C’est ce dont notre personnage masculin avait besoin.

Pour continuer à développer l’univers que tu présentes dans ton court-métrage, tu as en projet une série télévisée plutôt qu’un long-métrage. Pourquoi ce choix et comment comptes-tu garder la limpidité de ton récit sur une longue période ?

Pendant l’écriture du court-métrage, on s’est posé la question des origines et des fondements de notre univers, et de tous ses possibles narratifs. La série, pour ça, c’est un boulevard, un espace de liberté.

Ce qu’on veut raconter dans la série, c’est l’histoire d’une famille qui se disloque à cause de cette nouvelle technologie. On veut voir les personnages évoluer progressivement dans leurs rapports à leur criquet, chacun à leur manière. Certains vont tellement évoluer qu’arrivés à un certain point, on ne les reconnaîtra plus – un peu à la manière de ce qu’ils ont fait avec Walter White dans « Breaking bad ». Une transformation psychologique aussi importante exige du temps et de nombreuses étapes pour être crédible et admise par le spectateur. Le support de la série TV offre le temps nécessaire pour ce type de trajectoire.

Pour finir, quel est ton avis sur la Google Glass, les lunettes ajoutant une « surcouche » virtuelle dans le champ de vision des utilisateurs afin de les assister dans la vie courante ? C’est une innovation qui ressemble un peu au criquet ?

Je trouve ça passionnant. Il y a de très bons courts métrages sur ce principe là, comme « Sight ». On pourrait très bien imaginer, à terme, une interface virtuelle qui permette de remodeler en direct le monde qu’on regarde, de transformer tout ce qui est un peu moche dans notre quotidien en quelque chose de plus esthétique… Ce serait l’équivalent d’un I-pod visuel ! Ça poserait évidemment des questions éthiques et sociales : chacun vivrait dans sa propre bulle et verrait quelque chose de différent de son voisin.

Dans « Jiminy », c’est une voie qu’on a pensé emprunter à un moment du développement du scénario, mais on s’est rapidement dit que c’était en trop. Ce que voit le personnage, on a délibérément décidé de ne pas le montrer, parce qu’on s’est dit que ça nous emmenait vers autre chose, un autre sujet.

Propos recueillis par Georges Coste

Article associé : la critique du film