D’ici quelques jours, les Oscars se déploieront dans une formule particulière, en mode mi-physique, mi-virtuel. 15 courts-métrages sont nominés. Du côté du cinéma d’animation, un film français, Genius Loci réalisé par Adrien Merigeau figure parmi les 5 titres retenus dans la catégorie animée. Le film, ayant débuté sa carrière à la Berlinale en 2020, a obtenu le Prix Format Court et l’un des prix d’interprétation (pour Nadia Moussa) à notre deuxième Festival Format Court en novembre dernier.

Nous avons profité de l’actualité pour interroger longuement par Zoom Adrien Merigeau au sujet de son parcours, son passage par l’EMCA d’Angoulême, son premier film Old Fangs (co-réalisé il y a 10 ans avec Alan Holly), ses collaborations autour de Genius Loci et son goût pour le court-métrage. Sans oublier son affection pour les carnets de croquis, l’intuitivité et la bande dessinée.

Format Court : Pourquoi as-tu choisi l’EMCA comme formation ?

Adrien Merigeau : J’étais assez jeune, j’avais 18 ou 19 ans et je ne connaissais pas grand-chose. Il me semblait y avoir deux options : les Gobelins, une école très technique que je croyais inaccessible pour moi à l’époque, et l’EMCA qui proposait une formation plus axée sur la réalisation de courts-métrages et sur l’exploration d’un style personnel et indépendant avec des techniques variées. Ce côté très indépendant dans l’éducation de l’animation m’a beaucoup appris. C’était aussi une école pas si chère à l’époque !

Qu’est-ce qui t’a incité étudier à l’animation ?

A. M : Adolescent, je faisais un peu de programmation sur Flash, je faisais des petits jeux vidéo. J’aimais beaucoup le côté interactif. Il n’y avait pas vraiment d’écoles de bande dessinée à l’époque. Aller à l’EMCA, c’était une manière de continuer des études dans le dessin et dans le mouvement. C’était naturel. Mais je n’avais pas cette vocation de l’animation ! C’est juste en commençant à faire quelques bricolages dans ma chambre, adolescent que j’ai commencé à aimer l’idée du mouvement, des personnages, du son et de l’interactivité. A l’EMCA, j’ai développé l’amour de l’animation. J’y ai découvert l’histoire et la force du cinéma d’animation et ses grands maîtres : Youri Norstein, Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo, Koji Yamamura. Ces auteurs avaient des identités très fortes qui ont marqué le monde entier. Ils étaient nos héros parce qu’on espérait pouvoir s’exprimer avec autant de force qu’eux.

À l’EMCA, j’ai aussi beaucoup aimé l’apprentissage de Christian Arnau, le directeur artistique de Jean-François Laguionie. Il a travaillé à la direction artistique du Château des singes. Il a une patte d’aquarelle et d’encre incroyable mais aussi une philosophie sur le laisser-aller du dessin… Ca m’a beaucoup influencé ! Quand j’étais adolescent, j’avais l’impression d’avoir beaucoup de mal à finir mes images, d’être toujours dans le croquis. J’avais demandé à Christian ce qu’il en pensait et comment faire une image chiadée, une image finie. Il a pris une feuille blanche A4 et a fait juste un trait au marqueur, une simple ligne. Puis, il m’avait dit : « Voilà c’est une image terminée. Tu n’as pas besoin d’en faire plus pour que l’image soit valide, pour qu’elle se suffise à elle-même ». Cette manière de déconstruire le dessin m’a beaucoup touché.

Ca représente quoi le laisser-aller quand on fait un film où les images sont imbriquées avec d’autres et structurées dans une narration ?

A. M : C’est la grande question. Avec Christian qui a une formation de peintre, il faut être très rigoureux dans l’animation. Il faut imaginer aussi comment l’apprentissage se faisait à l’EMCA : on se mettait sous une caméra, avec des fusains et il fallait avoir les mains sales. Il fallait se lancer dans l’expérimentation, essayer et échouer. On arrivait comme ça à des résultats assez surprenants.

Pour moi, le laisser-aller est très lié à l’idée de collaboration. J’aime collaborer avec des gens qui ont une personnalité très forte dans leur style. Ils viennent se réapproprier des bouts du film qui seront complètement identifiables comme leur passage. Toutes ces parties cohabitent les unes avec les autres. Finalement, il ne faut pas trop s’accrocher à une idée d’uniformité, de cohérence. Il faut laisser une cohérence s’exprimer d’elle-même à travers le fait qu’on est tous amis, qu’on communique autour du même film. A travers ça, le film trouve une cohérence naturelle plutôt qu’à travers un style unique.

C’est ce qui s’est passé pour Genius Loci ?

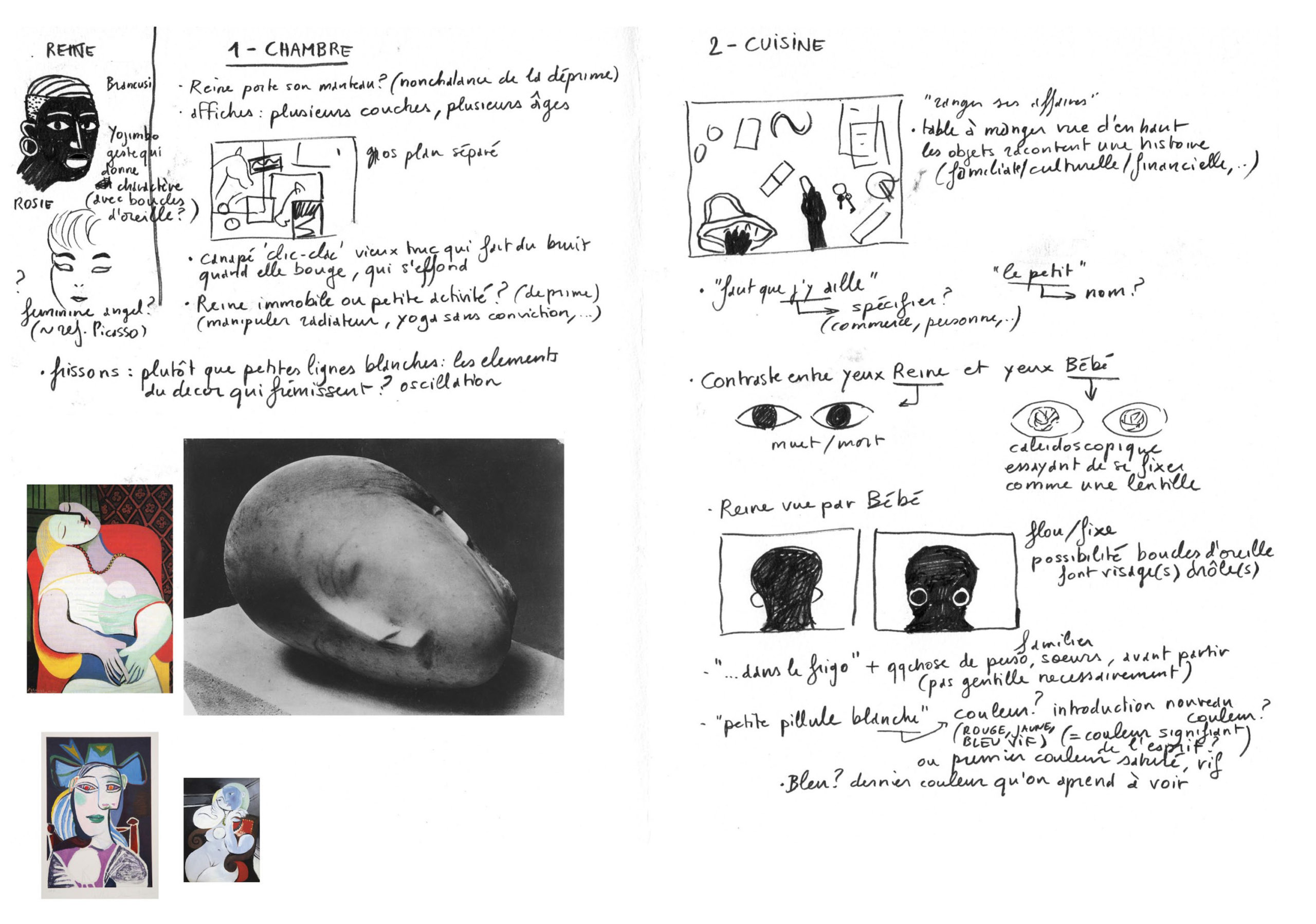

A.M. : Oui. L’idée était de présenter à certaines personnes une partie du film et de les laisser complètement explorer cette partie. Les deux premières années, on a travaillé avec Céline Devaux, Brecht Evens, Alan Holly ou Chenghua Yang. Céline Devaux a fait toute une partie en noir et blanc. J’ai travaillé sur le storyboard en suivant ses conseils. Je lui ai naturellement proposé de travailler sur la partie où le personnage de Reine sort dans la rue pour la première fois. Céline est partie de façon très intuitive avec sa manière de travailler avec elle. Je ne lui ai donné aucune directive. Je voulais vraiment donner un “laisser-faire” à ceux qui m’ont aidé à faire le film au début. Ensuite, quand le film est devenu plus technique, dans le sens où il y avait des dialogues, on a travaillé avec des animateur.rices qui étaient plus compétents sur des questions techniques comme le posing, le layout, l’animation, les couleurs.

Concernant Brecht Evens, c’était un peu différent. Il a un peu été le premier collaborateur. L’idée à la base, c’était qu’il fasse les décors pour une séquence particulière. Mais, lui, il est foisonnant d’idées. Assez vite, on s’est retrouvé à rebondir sur le scénario et à chercher des astuces de mise en scène. On se retrouvait souvent au café pour discuter et faire des croquis. J’intégrais les idées comme je pouvais au film au fur et à mesure. Cette collaboration a duré six mois ! Brecht a fait une dizaine de décors. Ils sont très identifiables : ce sont des grandes images, très lumineuses, magnifiques. Elles ont donné un ton à la direction artistique du film. Brecht travaille par couches d’aquarelles, jamais avec l’ordinateur. Ça m’a beaucoup influencé pour la colorisation des personnages, ils sont tous colorisés à l’encre sur papier et sont intégrés au décor avec des systèmes de superposition et d’opacité de couches de couleurs. Brecht a fait un travail de collaboration plus étendu que prévu.

Quant à Alan Holly, nous sommes amis depuis 15 ans, on a travaillé ensemble sur Old Fangs (2009). Il a une approche magnifique de l’animation expérimentale, il a une intuition et un goût incroyable pour les mouvements, les formes, les lignes. Avec lui, on a travaillé sur la séquence où Reine perd le contrôle de ses visions mais essaye de faire semblant de garder le contrôle de la conversation. Il a travaillé avec un carnet de croquis, on avait des petites idées qu’on gribouillait sur des feuilles. Finalement, toute l’image à l’écran est devenue un assemblage de petits croquis, d’images dans les images.

Tu as parlé un peu de bande dessinée. Cet art d’influence-t-il ?

A. M : En France, et plus largement en Europe, la culture de la bande dessinée est très présente et très intéressante. Ce qui compte, c’est de développer son langage cinématographique personnel. J’adore Sammy Stein depuis quelques années, il fait des études de formes et de mouvement. De mon point de vue, c’est assez lié à l’animation parce que c’est de la décomposition de mouvement dans le temps. Il y a aussi Chenghua Yang, et Brecht évidemment !

Depuis l’EMCA, c’est plus le mouvement qui me fascine, même si la bande dessinée m’intéresse beaucoup dans l’ellipse qu’elle crée d’une case à l’autre. Avec l’animation, il y a un petit plus de magique : le mouvement des formes, et ce sentiment de la magie de l’image, le bourdonnement de la pellicule qui tourne, ce foisonnement des textures à l’écran. Il y a quelque chose d’hypnotique qu’on retrouve dans l’animation 2D, un certain mystère par rapport à la force des images quand elles bougent. Il y a quelque chose de presque spirituel… On ne sait pas trop d’où vient cette vie, l’âme des personnages, ce qui fait qu’ils s’animent.

L’animation prend sa source dans les contes de fées. Beaucoup de films d’animation font référence à la symbolique du conte, des loups, de la forêt, des serpents, des dragons, des rois, des reines… Aujourd’hui, tous ces symboles et ces codes-là sont souvent déconstruits et réutilisés d’une certaine manière, plus humaine, mais ils ont influencé l’évolution de l’animation au vingtième siècle. Pour Genius Loci, j’aimais bien l’idée de mélanger la symbolique du conte de fées, de l’animation un peu classique, avec des enjeux et des mises en scène très modernes, spontanées, immédiates. Cette référence aux contes et aux mythologies était très présente au Cartoon Saloon, en Irlande, où j’ai travaillé sur les films de Tomm Moore. Lui, son truc, c’est l’étude du symbolisme et de la mythologie celtique. L’une des choses qui m’a fasciné chez lui c’est qu’il se positionne comme un storyteller moderne, mais aussi comme celui de la tradition irlandaise. Il est celui qui apprend les histoires qu’on se raconte de bouche-à-oreille, puis qui les réutilise à la sauce moderne. Il les représente à une nouvelle génération pour faire perdurer la tradition, pour que ces histoires-là restent dans l’ère du temps.

Tu n’as pas fait d’autres courts-métrages entre Old Fangs et Genius Loci ?

A. M : On a fait Old Fangs en 2009 puis on a ouvert un petit studio en Irlande avec Alan pour faire nos courts-métrages, Alan a fait Coda et je ne pouvais pas participer à la réalisation parce que je faisais la direction artistique du Chant de la mer (2014). J’ai commencé Genius Loci en 2016, en revenant en France lorsque j’ai rencontré Amaury Ovise [Kazak Productions], mon producteur qui m’a proposé de faire un court-métrage en France. Le film m’a pris quatre ans. Tout prend tellement de temps dans l’animation. De plus, j’ai mis beaucoup de temps à revenir à l’esprit de réalisation après Le Chant de la mer où j’ai passé quatre ans à suivre Tomm Moore et ses intentions. J’étais alors complètement absorbé par la direction artistique, les détails, la lumière, le style de l’image et le traitement graphique du film. C’était difficile de me remettre à l’écriture et à la réalisation.

Qu’est-ce qui t’a influencé en travaillant avec Tomm Moore ? Avoir travaillé sur des longs-métrages t’a-t-il aidé à aborder plus sereinement l’aspect graphique du film ?

A. M : J’ai appris des choses sur Le Chant de la mer mais vraiment spécifiques à la direction artistique et au long-métrage. Pour Genius Loci, j’ai essayé de faire l’inverse de ce que j’aurais fait au Cartoon Saloon. Je voulais faire des croquis spontanés et minimalistes. Il y a beaucoup de plans où il n’y a pas de décor, seulement des fonds blancs. C’était dynamique aussi de passer du très minimaliste au très foisonnant des images faites par Brecht. Mon inspiration vient des carnets de croquis que je faisais quand j’étais en Irlande, au Cartoon Saloon. Mon travail personnel se résumait à mes carnets de croquis, toute mon énergie créative était là-dedans. Et j’avais très peu d’énergie pour penser, pour élaborer, pour écrire. Je restais créatif en dessinant les personnes autour de moi, les amis et les situations, dans mon carnet. Genius Loci est né de l’intention de parler de mes amis en Irlande dans un format court. Le projet est né d’un endroit totalement différent du Chant de la mer. J’étais quand même complètement influencé par l’expression du dessin et de la symbolique : utiliser la symbolique et la mythologie pour raconter une histoire, les mélanger à des thèmes plus modernes et avoir une structure narrative très limpide, moderne. J’ai appris ça dans le Cartoon Saloon. Mais dans le traitement de l’image, j’ai vraiment travaillé en réaction du Chant de la mer.

L’idée du film t’est venue en Irlande mais tu l’as fait à Paris.

A. M : Oui, il a un peu changé depuis ! Le film se passe en banlieue parisienne. J’avais un atelier à Aubervilliers et ça m’a beaucoup influencé pour l’endroit où se passait le film. Au début, l’idée c’était de faire des portraits des personnes qui m’entouraient en Irlande. On s’est vite éloigné de ça.

Comment s’est passé l’étape du scénario ?

A. M : Ça n’a pas été une étape facile. Je voulais qu’il y ait une grande part d’intuitivité dans mon film, alors c’était un peu gênant de devoir écrire sur le mouvement des formes, la destruction des images et sur cette perception un peu méditative du mouvement de la ville. On a fait une vingtaine de versions de scénario. Au début, le film était trop narratif. C’est en essayant de garder l’essentiel des actions qu’on a pu trouver un bon socle pour qu’il puisse soutenir des parties plus libres, plus abstraites. L’écriture du scénario est un exercice obligatoire en France pour avoir des financements. Il y a tellement de comités de lecture qu’il faut convaincre. Tout passe par le texte. À l’époque, ça m’a beaucoup embêté. Avec le recul, je me suis rendu compte que c’était vraiment ça qu’il fallait faire parce qu’on avait beaucoup de retours. À force d’écrire différentes versions, je me rendais compte de ce qui avait de l’impact ou pas. Finalement, ça a été bénéfique de se forcer à exprimer en mots ce qu’il allait se passer à l’écran. Tous les passages figuratifs, pas assez narratifs, qui étaient superflus et qui ne servaient pas vraiment le film, ont assez naturellement disparu. Je pense quand même que là où le film fonctionne, ce n’est pas du tout au niveau du scénario.

Le film n’était pas du tout formaté comme il fallait. C’était assez incompréhensible sur papier en fait, on a eu des retours négatifs d’ailleurs, comme quoi il ne faut pas faire un film qui est juste « beau ». Jusqu’à la dernière minute, le film s’est écrit. Les mots de Reine quand elle se promène en ville la première fois ont été écrits et enregistrés deux mois avant la projection du film. Le film évoluait en même temps que les dialogues et la mise en scène. En animant, en discutant avec tout le monde, les choses ont pris sens au fur et à mesure.

Tu as l’impression d’avoir appris avec cette expérience du court-métrage ?

A. M : Oui, et ça m’a vraiment motivé à continuer. Au début, j’ai eu beaucoup de mal à savoir ce que je voulais faire avec ce film ; et surtout ce que je ne voulais pas faire. Comme c’est un film un peu expérimental, tout était possible. Je n’avais pas de base narrative très définie, seulement des intentions que je voulais exprimer. On s’est peut-être lancés trop tôt dans la recherche de financements et la fabrication des dossiers, on était impatient de lancer le film, mais ça m’a forcé à prendre des décisions.

J’ai surtout appris qu’un film, ce n’est pas si important. Ce qui compte, c’est de développer son langage cinématographique personnel. Quand on fait des films, il y a un langage universel auquel on peut faire référence. C’est un langage que tout le monde comprend et qui a été établi depuis le début du cinéma. Il y a aussi le langage personnel qu’on développe au fur et à mesure de notre parcours de créateur et d’auteur. C’est très important de considérer un film comme une étape dans l’élaboration du langage personnel, de ce qu’on veut et de comment on veut l’exprimer. Les premiers films vont être beaucoup fait avec le langage universel et peu avec notre propre langage, parce qu’il est encore sommaire, brut, pas très élaboré. Au fur et à mesure de la fabrication de films, on apprend à s’exprimer d’une manière plus subtile avec un langage plus élaboré et unique. Ce qui était important pour moi c’était de découvrir qu’il fallait absolument continuer à faire des films pour que cette trajectoire soit intéressante, celle de fabriquer mon propre langage cinématographique. Avec les courts-métrages, c’est très spontané. On a la chance de pouvoir s’exprimer de manière assez expérimentale. Il faut vraiment en profiter pour développer son intuition personnelle. Pour moi, c’est ça qui est intéressant. Je n’ai pas vraiment d’histoires à raconter, je suis juste un petit mec blanc. Ce qui fait plus sens, c’est d’essayer de raffiner le langage et la manière de s’exprimer avec le dessin animé.

Tu as d’autres envies de courts-métrages, d’autres projets ?

A. M : Je suis en train de faire un petit court-métrage en ce moment pour une chaîne américaine, FX Networks. Ils ont une série de courts expérimentaux d’animation, Cake. Ils m’ont demandé de faire un court de cinq minutes maximum, ça va me prendre un an. C’est génial de pouvoir continuer sur cette lancée de Genius Loci et de pouvoir développer ce langage-là, déconstruit, celui des croquis. Une productrice Manon Messiant (Iliade Productions) m’a proposé une collaboration pour un film strictement expérimental. Dans le court, il me reste encore plein de choses à expérimenter. C’est radicalement différent des longs, du type d’énergie que ça prend, les énormes équipes qu’il faut constituer, sur plusieurs pays, voire continents. Il faut penser au public, c’est un travail plus commercial parce que c’est un travail très cher. J’aimerais bien continuer un peu dans le court-métrage pour rester sur cette recherche graphique. Enfin, le réseau de soutien dans le court-métrage est solide, c’est quand même un petit monde mais il y a énormément de festivals, les gens se connaissent, ça va très vite. Et puis, j’aimerais beaucoup faire un long-métrage plus tard quand même !

Ça apporte quoi la visibilité des Oscar ?

A. M : Par exemple, mes parents [Lê Quan Ninh et Martine Altenburger] se sont retrouvés dans le journal ! Ils ont fait la musique du film, ils font de la musique contemporaine, expérimentale et je sens que je suis dans la lignée de leur travail. On a fait une petite émission pour France 3 Limousin. Ce genre de visibilité est très touchant. Être en contact avec l’équipe du film avec ce genre de bonne nouvelle, c’est génial aussi. Et puis, l’international, c’est une visibilité unique. C’est comme une espèce de baguette magique, fascinante et mystérieuse qui apporte une attention incroyable au film. Il y avait beaucoup de films présélectionnés dans la liste, et je suis très étonné que mon petit film indépendant se retrouve sur une plateforme aussi immense et américaine.

Propos recueillis par Katia Bayer et Agathe Arnaud, avec la complicité de Karine Demmou. Mise en forme : Agathe Arnaud

Article associé : la critique du film