Donner une place au rêve rugueux quand l’histoire requiert de l’être sa docilité, c’est à ce principe que les courts-métrages du cinéaste iranien Abbas Kiarostami semblent répondre. Essentiellement centrés sur l’enfance, ces films ne se donnent pas pour ambition de témoigner du temps historique mais, par des biais poétiques, de faire du cinéma l’abri miraculeux de trajectoires hasardeuses. L’histoire, ou bien ce qu’on nomme trop rapidement “réalité”, fait l’objet d’un détournement. Le sentiment fait ici événement. Ce sont avant tout les désirs de quelques individus souvent jeunes, écoliers ou déjà travailleurs, qui forment pour le cinéaste la matière d’une attention tacite et décalée, impure et intempestive.

Pas à pas, à la manière d’une filature, on se familiarise avec quelques habitants des rues de Téhéran. On est pris sans ménagement ni conformisme, pris comme orienté et inspiré par le vent, comme sur-pris par la beauté d’un passage d’une nuée d’oiseaux. Parallèlement un regard de cinéaste se façonne, bientôt associé au rythme si particulier des traversées urbaines. De fait, à travers ses films courts réalisés entre 1970 et 1982, Abbas Kiarostami raconte son pays : l’Iran. Il s’agit de la voix et des vues d’un cinéaste qui est resté là, de quelqu’un qui a vu partir tant d’artistes et d’intellectuel-le-s lors de la Révolution de 1979, de celui qui prend le risque de se détourner des slogans pour ne questionner que l’intériorité, et constater le mystère d’une autre réalité. Un cinéma du “maintenant” plus universel que n’importe quel film “direct”, historique, ou militant. Chaque film se présente comme un passage secret, en même temps qu’une mise en abîme du travail de fabrication — devrait-on dire “irruption” — des images.

L’intrigue des films s’avère réduite à son plus simple élément: dans “Le pain et la rue” (1970) un enfant qui rentre chez lui cherche un moyen de contourner un chien méchant, dans “La récréation” (1972) un jeune garçon tente de transporter le ballon avec lequel il a malencontreusement cassé une vitre dans son école, dans “Expérience” (1973) l’apprenti d’un atelier photographique traverse la ville pour apercevoir l’objet d’un amour fantasmé, dans “Le costume de mariage” (1976) un jeune tailleur prête à son ami un costume devant être utilisé pour le mariage d’un client, dans “Le chœur” (1982) deux petites-filles tentent de signifier leur présence à leur grand-père malentendant. Des films à la narration presque nue donc, attachés aux micro-vibrations des êtres suivis. Raconter l’Iran, pour Kiarostami, c’est raconter d’abord l’errance des garçons, les fuites et les choix, les impulsions et les stratégies, les hasards et les manquements, c’est-à-dire déplier les sentiments qui peuvent advenir quand les normes ne sont pas encore des règles, et les modèles pas encore des lois. Dans l’innocence des trottoirs stupéfaits, que l’on foule sans que rien ne soit d’avance acquis.

Les rues, ou les passages

Soucieux de la détresse, Kiarostami se fixe (sans se figer) sur des protagonistes jeunes et mâles. Dès son premier court-métrage en effet, le cinéaste filme un petit garçon dans des rues murées de Téhéran. Il semble utiliser le trépied comme un pivot primitif, à partir duquel s’organise la marche de son jeune acteur. De loin, puis de plus près, le petit garçon prend place dans le cadre. Les rues se ressemblent, mais c’est évident qu’il avance; tout comme il est évident qu’il est “déterminé” (à tous les sens du terme). Le montage accumule ces vues, et crée par là même une tension au cours d’une action a priori insignifiante — ou plutôt dévalorisée par l’adulte. Quand un chien féroce se présente, le gros plan s’invite tout à coup. On voit le petit garçon de dos, se grattant la nuque, puis de face, attendant un vieil homme qui arrive pour finalement se dissimuler sous son pas. La férocité fantasmée du chien devient une menace bientôt désamorcée; le petit garçon lui donne un morceau de pain. La peur s’évanouit, le petit garçon parvient à la porte de sa maison, s’y engouffre, laissant seul le chien honnis. Il ne s’agit pas exactement d’une histoire, mais plutôt d’un moment pendant lequel toutes les certitudes demeurent suspendues à la question : Comment contourner l’obstacle? Comment passer à côté, à travers, au-delà?

L’originalité du regard vient donc d’abord de son caractère d’expérience originelle, qui mêle une technique réduite (images en noir et blanc, simplicité du dispositif, format 4/3) à une situation de crise, aussi minime soit-elle. Évitant l’explication ou la compassion, Kiarostami ne porte pas non plus beaucoup d’attention à la résolution de la crise, mais explore les traces d’intériorité qui peuvent se loger dans la démarche et les gestes d’un être qu’une apparition a rendu vulnérable. L’enjeu de filmer la rue prend corps dans le désir de saisir l’indifférence involontaire et dangereuse du monde extérieur, des comportements et des normes imposées.

Dans les films ultérieurs (“La récréation” et “Expérience”), le cinéaste poursuit son exploration de la rue comme passage; espace d’échange d’informations et de dialogues, espace des différences et de l’hybride, mais aussi espace de risques. Les protagonistes la parcourent à pied puis sur des engins motorisés, tels que la moto et la camionnette. Ce goût pour les transports à moteur aura d’ailleurs une incidence de plus en plus importante au cours de sa filmographie (par exemple dans “Le vent nous emportera”, 1999). Néanmoins, ce n’est pas la machine qui fait l’objet du regard, mais plutôt la circulation qu’elle permet, la concentration qu’elle oblige, et même la circularité dont elle affirme le principe. On pense ici au protagoniste d’”Expérience” qui essaie une moto pour ressembler à son père. Plus généralement, la rue se développe dans les films comme l’espace de mimétisme qui prend la forme d’une fascination de la jeunesse pour les gestes d’adultes et pour les modèles — de la culture américaine notamment. La rue, c’est l’endroit des possibles, des travestissements, des menaces et des convenances. Pour Kiarostami, c’est l’espace où s’organise une démarche, où une intention peut trouver sa forme, où l’être cherche un double.

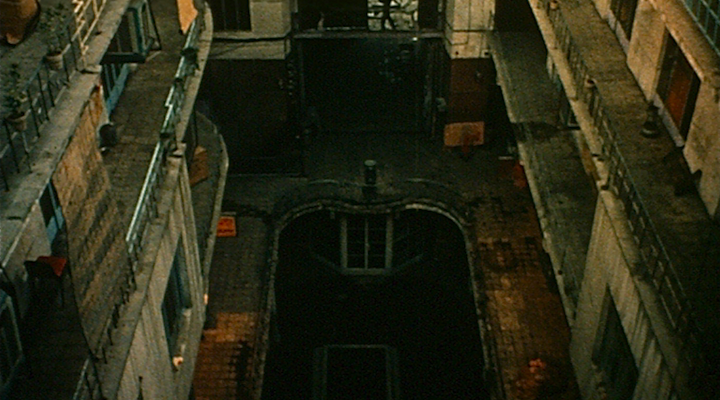

“Le costume de mariage” s’éloigne un peu de l’univers de la rue pour étudier les rapports qui peuvent se tisser entre les êtres travaillant dans un même immeuble, à différents étages, lesquels donnent tous sur une cour intérieure. Cet espace complexifie le jeu entre horizontalité et verticalité en intégrant une profondeur ainsi qu’un éloignement des corps. Cette épaisseur spatiale provoque d’autres formes de communication entre les êtres, et surtout rend poreuses les frontières visuelles auxquelles nous habitue la rue. Le lieu permet au cinéaste de jouer avec la présence centrale de la fontaine, zone de reflets et de déformations que l’on retrouve dans la plupart des films, et qui ici permet de définir une idée dont on pressentait l’importance sans pouvoir la formuler : La rue n’est jamais filmée de face (le pourrait-elle?) mais toujours dans sa dimension d’espace intermédiaire, où les vides importent autant que les pleins. Les trajectoires filmées apparaissent toujours inachevées, et surtout “en cours”; entre deux lieux (l’un quitté et un autre à atteindre), entre deux murs (dans “La récréation” notamment les plans aériens semblent dessiner un entre-deux), entre deux assignations.

Outre la diversité et la circularité, la rue s’associe donc à l’idée d’une possibilité, d’une inquiétude, d’un cheminement sans cesse à tracer. S’agit-il donc d’un cinéma de l’errance? Pas exactement. Plutôt d’un cinéma avec l’errant, qui se donne l’obligation étrange de transformer le détail en signe absolu, le rêve de destination en épreuve fixée et infinie. Un cinéma qui attend de voir éclore la réalité au milieu d’une perturbation existentielle, morale, onirique.

Les murs, ou les séparations

Si la crise forme la situation de base des films, celle-ci ne correspond pas seulement aux risques que comportent le fait de marcher dans les rues. La finesse du regard auquel on se frotte ici réside dans l’exposition silencieuse — ou quasi-silencieuse — de multiples contournements. En effet, les normes sociales tout autant que l’organisation spatiale des rues se composent de schémas, de lois, auxquels les enfants sont confrontés pour la première fois. Ces schémas, en premier lieu, prennent la forme de murs. L’espace de la trajectoire est en réalité moins la rue en tant que telle qu’un entre-deux-murs où les garçons peuvent marcher et jouer au football (comme dans “La récréation”, ceci est marqué par l’usage de plans filmés à la grue). Dans “Expérience”, c’est le flux incessant des voitures qui descendent l’avenue qui semble signifier un mur imaginaire; le protagoniste doit traverser la rue chaque matin, donc se faufiler à travers les véhicules en marche. Même dangereuse, la traversée semble dire que les limites peuvent être franchies. Il n’est pas moins signifiant que la cour intérieure de l’immeuble dans “Le costume de mariage” vient symboliquement se confondre avec la présence dans le film d’une cage à oiseaux. Aussi demeure la question: Dans quelle mesure les murs peuvent-ils être traversés ?

Le mur comme forme esthétique ou métaphorique répond à des séparations d’ordres social, moral et religieux. Kiarostami montre la pression normative à laquelle les garçons sont soumis, et qui se raffermira lors de la mise en place de l’État Islamique en 1979. Dans la séquence inaugurale du “Costume de mariage”, par exemple, la mère du jeune garçon affirme la norme que son jeune fils doit adopter; faire des études, se marier, etc. En contrepoint à ce discours, le tailleur dira un peu plus tard : « Tant qu’il y a des enfants, il y a de la joie! ». Néanmoins, ce dernier ne remet pas en question la validité des normes sociales évoquées par sa cliente. Au contraire, le choix qu’il donne au garçon concerne son costume, mais laisse surtout entendre des implications morales : « Il y a pleins de modèles. Trouve celui qu’il te plaît ». En même temps qu’il y a une conscience de la norme, Kiarostami semble donner sa chance à une réalité autre.

Cette “chance”, on la trouve dans la naissance du débat, c’est-à-dire dans l’éclosion d’un discours développé au sein d’un collectif. Les trois amis dans “Le costume de mariage” forment l’exemple le plus manifeste de l’intégration de l’enfant dans une agora où il doit prendre position. Mais ce qui semble plus précisément à l’œuvre réside dans la force de conviction. Par exemple, dès “Le pain et la rue”, la question centrale est celle d’un positionnement au sens figuré. Dans “Expérience”, le jeune protagoniste passe du temps à se brosser les chaussures, à bien s’habiller. La coquetterie n’est pas étrangère à une volonté impérieuse de positionnement; elle est autant le signe d’une attente (de l’amour) que le signe d’un désir déjà partagé. La conviction de l’être paraît plus forte que n’importe quel état de fait ou de norme. Néanmoins, le cinéaste décèle les disciplines et les violences normatives dont font preuve les adultes pour contrecarrer toute forme de conviction. L’autorité hypocrite fait toujours mine d’aborder le désir. Et faire semblant, est-ce que cela signifie nécessairement mentir?

Dans “Le chœur”, le mur prend une dimension d’abord figurative dans le sens où les problèmes d’audition du vieil homme viennent rompre le contact avec les activités extérieures (littéralement derrière un “mur du silence”), mais finalement reprennent une dimension spatiale à la fin du film; les jeunes filles qui crient en rythme « Grand-père, ouvre la porte ! » font effectivement face à un mur. Focalisant son film sur une présence féminine rare, éloignée et omniprésente à travers des cris devenus chant, le mur a l’apparence d’une frontière; mais il n’est qu’une limite. La séparation s’avère ici une ligne épaisse, mais dont Kiarostami montre toujours le possible contact (ou la traversée) avec le monde extérieur.

Les lignes, ou les possibilités

Si ces courts-métrages d’Abbas Kiarostami doivent attirer l’attention des spectateurs contemporains, c’est moins parce qu’ils donnent des clefs de compréhension de ses longs métrages ultérieurs qu’à cause des déplacements opérés à l’égard les préjugés et l’intarissable vitalité des situations montrées. Leur puissance esthétique et politique donne des frissons tels qu’elles humilient le regard conformiste et compassionnel auquel le quotidien semble demander de s’astreindre. S’inscrit déjà en filigrane le principe selon lequel la réalité ne doit pas juger la fiction; au contraire, c’est à travers la fiction — c’est-à-dire les rêves — que la réalité peut éventuellement advenir. D’après Jean-Luc Nancy, le cinéma d’Abbas Kiarostami assume la préséance de la fiction sur la réalité. Le cinéaste, en réalité, donne au cinéma le statut d’instance indépendante des prérogatives politiques, ou plutôt à l’ombre d’un pouvoir qui s’affirme et à la lumière de comportements dont l’adéquation avec les normes n’est jamais tout à fait acquise.

Il n’est donc pas étonnant que les lignes apparentes ou morales ne soient jamais droites, ni les trajectoires des protagonistes, ni les rues, ni même la circulation urbaine. Cette absence de lignes droites se joint d’une tension toujours à l’œuvre, et qui se transforme en un état d’hypnose pour le spectateur. Le fil peut rompre à tout moment, c’est-à-dire qu’une apparition peut bousculer à chaque instant l’organisation de la pensée, des sentiments et du regard. Ces films développent même une sorte de mystique du regard, où on participe à la prise de position d’un être à l’égard de ce qu’il croit possible. Il s’agit donc de croyance et de fidélité non pas à l’égard d’une norme mais à l’égard de la réalité. Comment reste-t-on fidèle à la réalité ? Le silence — moins pour disqualifier la parole que pour faire exister la stupéfaction en tant que moment. Le clair-obscur — moins pour contourner la vision que pour la révéler en tant qu’écart.

À noter que l’affirmation de l’autorité artistique d’Abbas Kiarostami passe par une aisance de plus en plus manifeste à mener des mouvements de caméra qui rendent présente — même filmée de loin — une inconformité nécessaire. La circulation des rêves et des frustrations construit un regard à la dimension anthropologique; la différence est au cœur de son dispositif cinématographique. L’expérience livrée au spectateur s’avère poignante au point de donner l’impression qu’Abbas Kiarostami nous fait participer à son propre cheminement perceptif: son regard s’affûte, s’affirme et parvient à assumer le spectre du pouvoir comme menace, et d’éveiller la réalité comme désir impérieux et sacré.

N.B.: À noter que les courts-métrages d’Abbas Kiarostami ont été produits par “l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des adolescents” (Téhéran, Iran). Depuis 2007, ils ont fait l’objet en France d’une édition DVD par Les Films du Paradoxe avec quelques longs métrages du cinéaste. Les quatre DVD contiennent : “Et la vie continue” (1991, 91mn) avec pour bonus “Le Choeur” (1982, 17mn), “Le Passager” (1974, 71mn) avec pour bonus “Le Pain et la rue” (1970, 10mn), “Où est la maison de mon ami ?” (1987, 87mn) avec pour bonus “La Récréation” (1972, 11mn), et “Le Costume de mariage” et “Expérience” (1976/1973, 54 mn/60 mn).