Avant de s’intéresser au cinéma d’animation, le Canadien Claude Cloutier a d’abord affuté ses crayons avec la bande dessinée, développant un style graphique à la fois précis et libre, défendant une vision du monde engagée mais jamais partisane sur de grands sujets de société.

© DR

En 1988, il se lance dans la réalisation avec « Le Colporteur », une étude de mœurs burlesque sélectionnée à Cannes, puis il résume l’histoire humaine à sa manière en 2000 avec « Du big bang à mardi matin ». Il montre qu’il tient sur la durée avec la série « Une minute de science, SVP » récompensée la même année au Carrousel du film de Rimouski, au Canada. Après « Isabelle au Bois dormant » (2007), court-métrage remarqué revisitant le conte de Perrault et le très âpre « La tranchée » en 2010 au sujet des poilus de la guerre de 1914-1918, il revient cette année avec « Autos Portraits » pour chanter et faire chanter son amour autant que son inquiétude pour “la chose automobile“. En juin dernier, au festival d’Annecy, il nous expliquait ce qui avait motivé ses choix dialectiques et artistiques.

Racontez-nous vos débuts.

Je voulais faire de l’animation, mais pour y parvenir, il fallait aller directement frapper à la porte de l’ONF (L’Office National du Film canadien, équivalent de notre CNC). Etant très jeune, à peine 20 ans, je me suis dit que je ferais de la bande-dessinée pour commencer. J’ai travaillé pendant une dizaine d’années à Montréal pour un magazine mensuel « d’humour et de bande dessinée » qui s’appelle « CROC », puis j’ai fait de l’illustration, du graphisme, et de la bande dessinée. A produire 2 à 4 pages par mois, j’ai accumulé une certaine quantité de dessins, ce qui m’a permis d’élaborer deux albums.

À partir de là, j’ai basculé dans le cinéma d’animation. C’est finalement l’ONF qui m’a invité à faire un film. J’ai sauté sur l’occasion car c’est ce que je voulais faire en fait !

Comment êtes-vous passé de la BD à l’animation et quels rapports entretiennent-ils selon vous ?

J’ai appris l’animation en tant que tel sur place en fait. J’explique souvent que la bande dessinée et le cinéma d’animation se ressemblent beaucoup. Pour moi, le langage cinématographique gère la BD. Ce sont les mêmes outils qui font ce langage. On retrouve autant en BD qu’en cinéma les notions du temps qui s’écoule et l’importance du cadrage, les différences entre le verbal et le non verbal. Ce qui sépare fondamentalement ces deux formes d’expression, c’est le dessin en mouvement. C’est une chose qui se pratique et qu’on apprend en la faisant.

En cinéma d’animation, les positions-clés (cf. les images servant d’étapes à un mouvement dessiné) sont complexes à élaborer. C’est ce qui demande le plus de travail, et c’est quelque chose que l’on fait aussi en BD. Les mouvements, c’est à dire les dessins entre deux positions-clés sont pour moi très faciles à faire.

C’est un intérêt accru pour le corps et l’humain qui vous a amené à l’animation ?

En règle générale, si je regarde ma filmographie, je suis assez dans l’humain. Je suis énormément intéressé par le portrait, par l’animal aussi, donc le vivant.

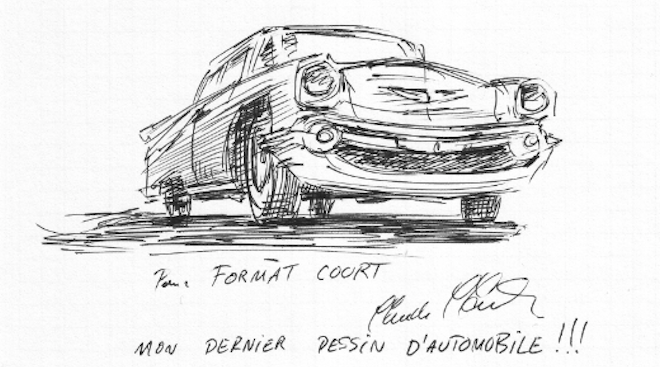

Ça a été le problème de mon dernier film en fait. J’ai beaucoup souffert à dessiner les voitures pour « Autos Portraits ». C’est justement un objet dur, complexe, en trois dimensions, qui est très difficile à dessiner. L’avant de la voiture a les caractéristiques d’un visage humain. Les traits sont importants et si on change le moindre aspect de la morphologie automobile, le modèle est différent. Les modèles automobiles, leurs portraits, ne tiennent parfois en réalité qu’à un petit détail, à une seule ligne.

Dans votre film, il y a des voitures masculines et des voitures féminines. Comment avez-vous attribué des genres aux voitures ?

J’ai envisagé le film comme des séances de casting. C’était un peu à l’instinct. Je feuilletais des catalogues automobiles et me demandais : « Est-ce que c’est un garçon ou une fille ? ». Je cherchais aussi des « automobiles petites filles » avec des voix très aigues. J’ai donc trouvé pour cet usage les toutes petites Fiat 500 et Austin Mini avec leurs petites bouches. À l’arrivée, j’espère que ça marche !

Et pourquoi avoir choisi des couleurs vives ?

J’avais un gros questionnement par rapport à ça. Je préfère le noir et blanc pour plusieurs raisons : je suis dessinateur, j’aime donc le trait et puis, je suis un peu daltonien… J’ai essayé de vendre l’idée du noir et blanc à ma productrice à l’ONF, Julie Roy qui, elle, voulait que le film soit en couleurs. Et elle avait raison car ces couleurs vives évocatrices des autos de cette époque-là correspondent à une idée, celles de l’optimisme de la société américaine des années 1950. Les couleurs ont donc un rôle éditorial.

Ça a été difficile pour moi de choisir les couleurs. Au début, je voulais prendre des couleurs officielles que je trouvais sur les photos. Mais en dessin, je me suis rendu compte qu’il fallait tricher un peu. Il fallait chercher l’idée des couleurs de cette époque-là plutôt que les vraies couleurs.

Dans le film, j’ai fait ressortir les couleurs avec un projecteur suiveur, comme au théâtre. Je me suis également inspiré des éclairages crus des ballets aquatiques des comédies musicales hollywoodiennes de Busby Berkeley.

Justement, pourquoi avoir fait chanter les voitures ?

Je voulais justement m’opposer au long-métrage « Cars » dès le début, dès la conception du film car je voulais faire passer un message inverse par rapport au film de Pixar. Mon message est un peu l’antithèse du message de « Cars ». Là où « Cars » était dans l’apologie de l’automobile toute puissante, mon message est plutôt : « Soyons un peu critique envers la bagnole. »

L’idée m’est venue de ma production parallèle à l’animation. J’ai toujours eu une fascination pour l’aspect anthropomorphique de l’automobile, faite par des hommes à leur image. Il y a véritablement des visages automobiles, avec une bouche, un nez… Il y a des « gueules d’autos » avec des tempéraments clairement définis. C’est la première chose qui m’intéressait. Et puis, j’avais le goût comme animateur de faire un film chanté, avec un lipsync (cf. synchronisation du mouvement des lèvres avec une chanson). C’était une conjonction intéressante de faire chanter des voitures, mais il manquait la chanson. Je l’ai cherché pendant deux ans.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans la chanson « Que sera sera ? » reprise dans votre film ?

J’ai d’abord pensé à des extraits d’opéra, mais je voulais quelque chose de différent, une référence universelle pour chercher à illustrer ce rapport à l’avenir automobile que je cherchais à introduire. Et les paroles de la chanson « Que sera sera » me l’offraient. Il y est question d’insouciance à une époque optimiste à outrance et révolue. Derrière l’exacerbation de l’American Way Of Life, on trouvait une gloire de l’automobile rutilante et colorée dans cette chanson du remake américain de « L’homme qui en savait trop » d’Alfred Hitchcock.

Vous êtes donc passé dans votre film d’un optimisme premier pour l’automobile à un réel pessimisme ?

Même si on a des signaux d’alerte énormes, il y a peu de choses faites pour préserver l’air de la planète. On est dans cette problématique. On consomme, on a des bagnoles, on extrait du pétrole et on pollue. Au Canada en tout cas, les gens sont assez décomplexés avec la consommation automobile et la pollution ne les dérange pas. Je pense qu’il faut illustrer les conséquences de cette attitude dans le monde industrialisé actuel. Mon idée, c’était de faire un lien entre les belles voitures des années 1950, l’insouciance de cette époque et la réalité d’aujourd’hui, nettement plus morbide.

Je voulais mettre l’accent sur l’attitude des humains, de la société, par rapport à cette problématique de surconsommation. Cette chanson dit mot pour mot : « Whatever will be, will be », on se moque carrément du futur. Mais le paradoxe, c’est que le futur, ce sont nos enfants.

Considérez-vous votre film comme politique ?

Oui, un peu, social et politique avec un message que je souhaite porter. Je voulais que le message soit progressif dans le film. L’expression artistique et le message politique vont ensemble dans ce cas-là. On a l’impression que ces conséquences tragiques font partie du spectacle. C’est difficile à expliquer mais il y a une part d’improvisation dans la création de ce film-là.

Comment introduisez-vous de l’improvisation dans un film aussi préparé ?

Dès le début, dès le canevas du film en fait, j’aime bien, en travaillant, me ménager des espaces de création. Je fais tous les dessins, ce qui me prend deux ans et demi. J’ai le temps d’avoir de nouvelles idées et j’aime bien me garder l’espace pour les incorporer au film.

Je travaille donc souvent avec un canevas rigoureux et suis sûr de la présence dans le film de beaucoup de scènes à mon sens fondamentales. Des fois, je fais des ponts, j’improvise certaines étapes.

« Autos Portraits » est-il un adieu à l’automobile ?

J’aime l’automobile et j’aimerais qu’elle survive. C’est un symbole toujours positif, celui d’une forme de liberté. Je suis sûr qu’on pourrait imaginer des autos beaucoup moins polluantes et qui pourraient toujours avoir leurs places dans la société actuelle. Je crois en l’automobile mais j’ai peu confiance en l’humanité.

Vous disiez que l’ennui avec ce film, c’était l’absence d’incarnation des personnages. Allez-vous rebondir sur un autre projet plus « organique » ?

Mon prochain film « Mauvaise herbe » sera exclusivement avec des plantes. Ne me parlez pas ni d’un film avec des avions, ni avec des bateaux ! J’ai un besoin vital de dessiner à nouveau des personnages organiques.

Propos recueillis par Georges Coste

Consulter la fiche technique du film

Article associé : la critique du film