Matthew James Reilly, encore étudiant à la Tisch School of the Arts, a remporté en mai le deuxième prix de la Cinéfondation pour son film « Abigail », retraçant un voyage peu mobile d’une jeune femme en perte de vitesse dans une Amérique désabusée. Entretien avec son auteur autour du film d’école, de l’erreur humaine et des influences imagées, photographiques comme cinématographiques.

© KB

Comment est envisagé le court métrage dans ton université ?

Dès la première année du programme, nous sommes amenés à faire des films. Ce n’est pas comme dans certaines écoles où on fait un film de fin d’études et quelques exercices. Au tout début de mon cursus, pendant trois mois, j’ai eu cinq courts à faire. Toutes les deux semaines, il y avait un nouveau projet de court, un travail en équipe de quatre personnes. On a forcément fait beaucoup d’erreurs, mais personnellement, je trouve que l’erreur est la meilleure façon d’apprendre en continuant à pratiquer. Parfois, en tant que jeunes élèves, on a des problèmes pour écouter nos professeurs, là, on comprend directement certains aspects de la fabrication des films. En ayant étudié trois ans, j’ai dû faire presque 10 ou 11 films au final. Avec pas mal d’erreurs !

Est-ce que « Abigail » est ton film de diplôme ?

Je suis dans un programme spécial pour lequel nous n’avons pas vraiment de film de diplôme. J’ai fait « Abigail » alors que j’étais étudiant en deuxième année à la NYU. C’est mon premier film complet. J’ai vraiment articulé mon style autour de lui, un style que j’ai envie de développer encore ainsi. J’aime beaucoup les films des frères Coen. Pendant un moment, je tentais de m’en inspirer en imaginant des scènes de crime dans mes histoires, puis, j’ai réalisé que je voulais faire des films plus intimistes, plus rangés, plus calmes. Le court métrage, en plus, est la meilleure forme pour travailler autour de l’intimité : tu peux faire un film entier autour d’un moment. Pour moi, « Abigail » est une tranche de vie.

Est-ce que vous apprenez le principe du low budget à l’école ?

Oui. On nous donne vraiment très, très peu de ressources, ce qui est très utile. Si nous recevons un peu d’argent de l’école, c’est un budget qui varie entre 500 et 1000 dollars, ce qui n’est rien. On travaille ainsi, en basant des histoires sur des situations auxquelles on a accès, on veille à ne pas dépenser trop d’argent pour de l’équipement ou de la location de plateaux. C’est très bien parce que ça nous force à faire des films plus personnels, parce qu’on utilise des choses et des environnements qui nous sont proches dans la vie. En même temps, le problème avec les films low budget, en général, c’est que si tu n’as pas fini le dernier jour, tu ne peux pas postposer, tu multiplies alors les plans potentiels pendant les trois dernières heures de la journée, tu cours partout. Pour avoir travailler sur beaucoup de tournages d’étudiants, et avoir trouvé ça fatigant et stressant, je préfère après trois ans être tout seul dans une belle salle de montage avec une tasse de thé et continuer à aider quelqu’un autrement pour son film !

C’est important pour toi d’avoir un environnement réaliste, intime, personnel ? Ça crédibilise tes histoires ?

Je suis très attiré par le cinéma réaliste. Avant tout, je suis intéressé par la revendication de l’indépendance. L’une de mes plus grandes inspirations est John Cassavetes. Tous ses films sont très forts, ont leur propre identité, et ont un budget extrêmement restreint. Il crée de façon étonnante des personnages forts et superbes, qui portent le film entier.

Ca s’apprend sur le net. Qu’est-ce que ton environnement familial t’a transmis sur le cinéma ?

Je viens d’une famille de quelques acteurs. Mon oncle, Murray Hamilton jouait le maire de « Jaws ». Par hasard, j’ai vu projeter le film, ici, sur la plage de Cannes, il y a quelques jours, ce qui ajoute au surnaturel de la situation. Mon grand-père, lui, a joué dans le passé, plutôt pour la télévision, ma mère était une actrice aussi. Ca a crée une atmosphère où à la maison, le show-business était une chose tangible, familière. Depuis mon plus jeune âge, je sentais que c’est un mélange de création et d’affaires, que c’était un monde possible. Je jouais beaucoup enfant mais ça ne me plaisait pas énormément. Je voulais être architecte pendant un moment, l’espace, les structures m’intéressaient, mais je me suis rendu compte que je n’étais pas assez intelligent, alors, j’ai étudié le cinéma !

As-tu rencontré des difficultés sur ce film en particulier ?

Pendant l’écriture, je me suis beaucoup posé la question du réalisme du film, ça m’a permis de couper, d’éliminer beaucoup de dialogues et de personnages. En enlevant, en travaillant sur le réalisme, j’ai pu accéder à une fin plus crédible, moins mélodramatique. Ce qui a été compliqué, ça a été de garder le style de la caméra, le rythme consistant. Pendant six mois, j’ai monté, j’ai coupé, j’ai essayé de faire durer certains moments le plus longtemps possible tels que le plan d’ouverture où le personnage féminin cherche à partir mais revient en permanence à son point de départ, n’arrive pas s’échapper. Abigail se sent obligée de revenir en permanence, elle sacrifie en permanence son propre plaisir pour ses obligations.

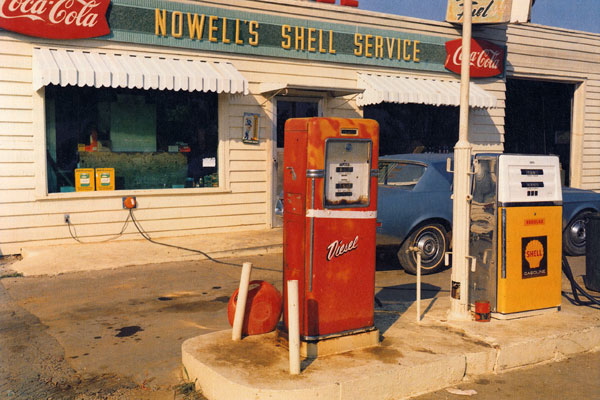

© William Eggleston

Le cadre dans ton film est très stimulant. Le film suit un parcours mais la caméra est vraiment avec le personnage. Comment as-tu défini ta manière de filmer ainsi ?

J’étais très intéressé par les films de voyage, les road movies. Un de mes films préférés est « Five Easy Pieces » avec Jack Nicholson. Je voulais faire un road-movie et en même temps, démarrer un film avec un personnage pour lequel on aurait très peu d’informations. Dans « Abigail », Abi, le personnage va quelque part, accomplir un voyage, vivre une expérience, mais nous ne savons pas où il va et ce qu’il vit. Je suis très attiré par les mystères relationnels ou émotionnels, ça me permet de raconter des histoires sans exposer la façon de vivre des gens. Je pense que ça détermine d’ailleurs l’image, le cadre. Sur ce film, j’ai été très inspiré par le travail du photographe américain William Eggleston. Il a fait des clichés sur le sud des Etats-Unis, sur l’atmosphère déclinante de certaines régions. J’ai eu vraiment envie de transposer cette idée, ces lieux, cet environnement, ces personnages, ces histoires invisibles de la vie sur le plateau.

Propos recueillis par Katia Bayer

Article associé : la critique du film