Le cinéaste Gil Alkabetz a impressionné le monde de l’animation à plusieurs reprises, entre autres avec « Rubicon », court hilare qui remporta le prix du film le plus drôle à Annecy, et « Der Da Vinci Timecode », expérience unique qui redéfinit la lecture d’une œuvre d’art classique en le soumettant aux spécificités du langage cinématographique. Membre du jury international lors du dernier Festival Anima à Bruxelles, l’animateur nous a consacré un moment pour aborder l’univers de l’animation en constante évolution et le fait que certains n’apprennent jamais de leurs expériences.

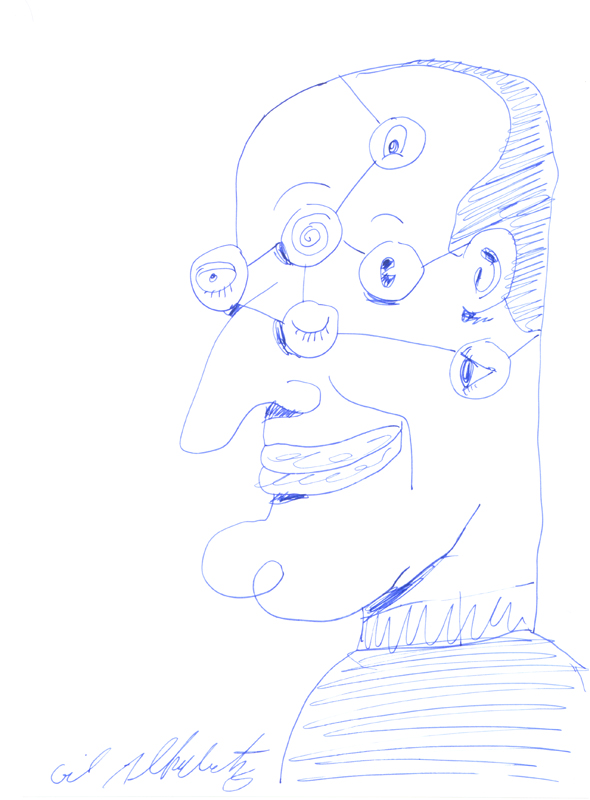

© Renaud Fang

Ayant grandi dans un kibboutz, qu’est-ce qui vous a attiré vers le cinéma, et en particulier vers l’animation?

Mon enfance, c’était il y a bien longtemps ! Mon premier contact avec le cinéma eu lieu grâce au projecteur de notre voisin. Nous regardions des dessins animés comme Bugs Bunny et les films de Disney. C’était tout ce que je connaissais de l’animation à l’époque, mais déjà je me sentais attiré par ce genre. J’ai voulu étudier l’animation, et quand j’avais 19 ans, j’ai découvert des films du National Film Board et de Zagreb Films. C’était un tout autre monde par rapport aux cartoons. Ceci m’a motivé à aller à la Bezalel Académie des Arts. A l’époque, ils n’avaient pas vraiment de section d’animation. Il y avait plein de possibilités d’en faire, mais il fallait passer par un autre département. Donc j’ai étudié le dessin graphique et l’illustration. Aujourd’hui, tout ça a changé. Ils ont une grande section animation avec un programme de 4 ans.

Maintenant que vous êtes installé en Allemagne, suivez-vous encore l’animation israélienne ?

Oui un peu quand même. Par exemple, l’année dernière, j’ai organisé un atelier dans une école au sud du pays. J’ai constaté qu’en Israël, comme dans d’autres pays, avec les nouvelles possibilités technologiques, et l’arrivée de l’Internet, les gens entrent dans l’animation très tôt et avec beaucoup de connaissances dans le langage visuel et les techniques d’animation, ce que moi je ne maîtrisais pas à leur âge. En Israël, le milieu de l’animation est fort polarisé. D’un côté, il y a peu de soutien de l’Etat, même si les choses sont en train de changer suite aux films comme « Valse avec Bachir ». D’autre part, il y a de plus en plus d’étudiants qui sortent des écoles d’animation. Mais la plupart ne peuvent pas aller plus loin donc ils se tournent vers la publicité et les films commerciaux. C’est encore très difficile de faire des films non commerciaux là-bas.

On voit dès votre premier film, « Bitzbutz », des éléments stylistiques qui semblent marquer vos autres films : le monochromatisme, des mouvements organiques, une narration limitée et absente, souvent reprise par la musique. Aviez-vous ces éléments en tête dès le début?

Non, pas du tout. « Bitzbutz » était mon film de fin d’études à la Bezalel. C’est une coïncidence que ce film s’est fait ainsi, et ça m’a amené à explorer ce genre de style. Si je l’avais fait autrement, j’aurais surement eu un tout autre style. Le choix de faire « Bitzbutz » de cette manière a été dicté par des contraintes économiques et liées à temps. Mais ça a marché, le film a été bien reçu, alors je suppose que j’ai développé mon style.

« Bitzbutz »

Qu’est-ce qui vous a amené en Allemagne et au Studios Film Bilder ?

Au début, après mes études à la Bezalel, j’ai travaillé pendant un an et demi dans un studio d’animation israélien. Il y en avait peu à l’époque. Grâce à cette expérience, j’ai été invité à Stuttgart par l’académie d’art pour réaliser « Swamp ». Stuttgart est un véritable centre culturel, surtout en ce qui concerne les courts métrages animés. Donc je suis venu en Allemagne pour étudier encore, mais j’avais déjà des contacts avec Film Bilder, qui a aussi commencé à Stuttgart. J’ai fini par faire des films avec eux.

« Rubicon » a gagné le prix du court le plus drôle à Annecy, ce qui n’est pas rien. D’où est venue cette idée loufoque ?

Avant de finaliser le scénario pour « Rubicon », j’avais essayé au moins 5 autres idées, certaines plus sérieuses et même une histoire d’horreur. Mais ce scénario-ci a été le mieux reçu. Donc j’ai décidé de le tourner. Je n’avais aucune idée de ce que ce film aller devenir. Mais tout s’est mis en place dès que j’ai décidé d’abandonner la narration et les rapports entre les personnages.

Si seulement je savais mieux d’où venaient mes idées. A vrai dire, je n’en sais rien. Chaque film vient de rien et de nulle part et mon expérience ne m’aide pas du tout. Quand je fais un film, je ne peux jamais dire que j’ai appris quelque chose pour le suivant. Je dois toujours recommencer de zéro. C’est comme si chaque film que je faisais était le premier et le dernier. Je ne crois jamais que je pourrai en faire un autre.

Encore aujourd’hui ?

D’autant plus avec le temps ! Je ne sais jamais quoi faire après. Et puis tout à coup, une idée me parvient. Mais je n’ai pas encore trouvé de système. Je soumets mes idées au test du temps. Quand j’ai une idée qui mijote dans ma tête et qui perdure pendant un moment, je finis par croire que je peux la réaliser. Mes sources sont diverses, mais ce sont souvent de vieilles idées que je n’ai pas pu réaliser et que je pense pouvoir les convertir en films des années plus tard.

Comment avez-vous créé Sweet Home Studios, votre maison de production ?

Je l’ai créé avec ma femme, entre autres, en raison des avancées technologiques dont je parlais. Il n’y a pas si longtemps, même si ça paraît préhistorique (!), pour faire une animation, tout devait se faire dans des studios. On avait besoin de matériel très cher et très sophistiqué, des tables de montage, des appareils optiques, etc. qui coûtaient des centaines de milliers d’euros. Ce n’était pas possible de faire de l’animation tout seul. Mais avec l’arrivée de l’ordinateur, tout a changé et on peut travailler de chez soi. Aujourd’hui tous les programmes sont disponibles et on travaille beaucoup plus rapidement, sans être obligé de passer par les studios. C’est pour ça qu’on a pensé à faire un studio à domicile. Le seul inconvénient, c’est le manque de recul et les avis constructifs qu’on peut recevoir en travaillant dans une grande équipe.

« Der Da Vinci Timecode » est un ovni dans votre filmographie. Comment avez-vous conçu l’idée de retravailler une œuvre d’art?

En effet, c’est quand même un concept que j’ai longtemps développé. J’ai fait une animation qui s’appelle « Travel to China » dans laquelle j’ai voulu utiliser une seule image pour tout le film. Je l’ai dessinée moi-même et j’ai utilisé le même principe que pour « Der Da Vinci Timecode », c’est-à-dire, placer la caméra à différents endroits du tableau pour avoir des plans rapprochés. Mais le problème c’est que, dès que le mouvement commençait, le spectateur oubliait qu’il s’agissait d’une seule image. Alors j’ai décidé de refaire cette expérience, mais avec une image très connue, que le spectateur ne pourrait pas confondre avec des dessins originaux. C’est comme ça que « Der Da Vinci Timecode » est né. Quelque part, s’imposer une telle restriction peut paraître un peu artificiel. Mais quand on décide que ceci est sa limitation et qu’on n’ajouter aucune autre animation ni effet, on devient curieusement plus créatif. On découvre des choses qu’on n’aurait jamais soupçonnées. J’aime bien cette idée de réduire le concept un strict minimum.

Lorsque vous ne faites pas de films, vous enseignez l’animation. Comment marie-t-on la carrière d’un artiste et d’un enseignant ?

Ce n’est pas facile. L’enseignement est très intéressant, mais ça implique une autre partie du cerveau. On devient critique. Les étudiants viennent avec des idées auxquelles ils ont déjà pensé. Alors le travail de réflexion et de concept a déjà été fait, et on se trouve devant une idée finalisée à laquelle on doit réagir. C’est un peu dangereux pour l’artiste parce que ça pourrait fonctionner au détriment de sa propre créativité. D’un autre côté, c’est quand même très intéressant, c’est ça justement, le danger.

En tant qu’enseignant, je ne me focalise pas trop sur l’aspect technique des choses, que souvent mes élèves maîtrisent mieux que moi parfois ! Alors je travaille sur le concept avec eux. Il y a beaucoup d’étudiants qui sont très doués techniquement, mais qui ont du mal à exprimer l’idée de base, le concept. Et ils n’ont quasi aucune aide avec ça, les professeurs leur disent « viens me voir quand tu auras une idée ». Donc il y a une forte demande de ce point de vue.

© Renaud Fang

Avez-vous déjà été tenté soit par la live-action ou par le long métrage ?

La live-action n’est vraiment pas ma tasse de thé. Je pense qu’il y a différentes sortes d’animateurs, mais une grande partie d’entre eux, y compris moi-même, sont comme des enfants qui font des films. Je ne dis pas qu’ils font des films pour enfants. La live-action traite des sujets plus complexes et des rapports entre des gens. L’idée de travailler avec des acteurs et sur de telles situations ne me tente pas trop.

Par contre, j’ai souvent pensé à tenter une animation en format long. J’aimerais pouvoir réaliser une histoire structurelle qui ne se base pas uniquement sur de petites situations. Ce serait quelque chose de complètement différent du court, et cela représenterait un grand défi pour moi. J’aimerais voir si je parviens à garder l’attention du public aussi longtemps.

Propos recueillis par Adi Chesson

Consultez les fiches techniques de « Rubicon » et « Der Da Vinci Timecode »

Article associé : la critique de « Der Da Vinci Timecode »