Très présent depuis ses débuts dans la compétition labo du festival de Clermont-Ferrand, Nicolas Provost fait l’objet d’une rétrospective dans l’édition 2011. Ses films qui explorent sans cesse les codes du cinéma transcendent les images animées en objets artistiques aussi esthétiques que méditatifs. L’artiste parle de son travail comme une recherche permanente de la beauté.

© Bart Dewaele

L’importante exposition de vos œuvres au festival de Clermont-Ferrand est-elle quelque chose de plaisant pour vous ? Les spectateurs viennent-ils vous interroger sur vos films ?

En fait, j’essaie d’être invisible en festival, ce sont les films qui comptent. Il faut que mes films fonctionnent du début à la fin. C’est-à-dire qu’une fois finis, il faut que je puisse les lâcher dans le monde comme s’ils ne m’appartenaient plus. Si je rencontre des gens, je vais parler avec eux mais je suis déjà un peu ailleurs, en train de réfléchir au prochain projet.

Sur l’ensemble des films montrés ici, il y en a deux qui font partie d’une trilogie, « Stardust » et « Plot Point ». Comment est née l’envie de travailler cette forme ?

L’idée de la trilogie est venue après avoir fait « Plot Point » à New York. Je voulais voir si je pouvais faire de la fiction en filmant des gens dans la rue et en jouant avec les codes du cinéma. Et puis, je trouve l’idée fascinante de pouvoir aujourd’hui, avec la révolution digitale, filmer comme on veut et de faire des petites productions qui ressemblent à des grosses productions. Tous mes films commencent très intuitivement, c’est une toute petite idée ou une image, et comme je suis seul, je peux aller les réaliser tout de suite et après je vois si ça marche ou non.

Cliquer sur l'image pour visionner un extrait de « Plot Point »

Comment s’est fait le choix des villes de la trilogie ?

J’ai choisi New York car c’est une ville qui est comme un studio de cinéma, où la lumière est bonne, où on trouve les bons personnages. Je pensais que Las Vegas pourrait en faire autant donc j’ai utilisé le même principe sauf que pour une partie du film j’ai fait un peu de mise en scène : j’ai introduit des vraies stars d’Hollywood.

En tant que spectateur, on se demande d’ailleurs si vous les avez filmées à leur insu ?

C’est une chose que je ne révèle pas. C’est important pour le film que l’on se pose cette question.

Qu’en est-il pour le film sur Tokyo (le dernier de la trilogie) qui n’a pas encore été présenté au public ?

Il sera prêt l’année prochaine pour une exposition de la trilogie chez Argos (le distributeur des films de Nicolas Provost, ndrl). J’ai déjà filmé une bonne partie. J’ai été encore plus loin. J’ai travaillé avec un vrai comédien qui joue le rôle d’un serial killer interagissant avec la réalité. Tout reste quand même en caméra cachée, la différence, c’est que je filme un vrai comédien.

Vous interrogez les différents genres cinématographiques dans cette trilogie…

Dans les trois, on est dans le thriller. Pour New York, je me rendais compte au montage que je devais faire une narration très classique « début-milieu-fin » avec quelques « plot points. A Las Vegas, c’est plutôt le « crime story » parce que c’est comme ça que l’on connaît cette ville. Dès le début du film j’ai dispersé plusieurs intrigues comme on le fait dans ce genre cinématographique (surveillance, blackmailing…). Ce sont des pistes parallèles qui se croisent de temps en temps mais qui ne sont pas fermées. Je préfère en général ne pas fermer les choses dans mes films et que le mystère reste irrésolu. J’aime que l’on aille vers une émotion d’extase. Je ne le fais pas exprès, mais après dix ans de travail, je me rends compte que dans tous mes films il y a un moment où j’essaie de rentrer à travers l’image comme si je voulais dévoiler le mystère de la réalité.

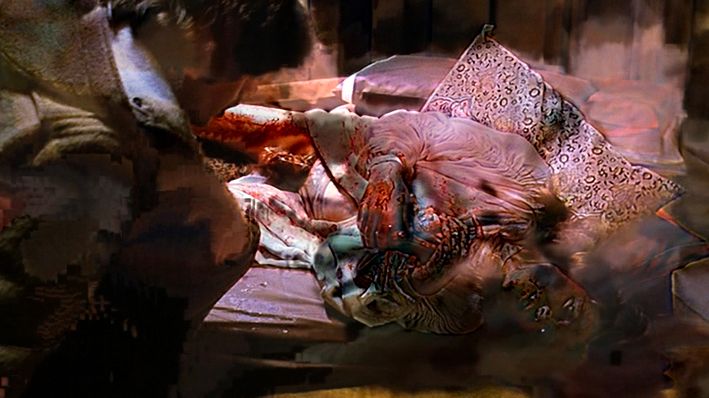

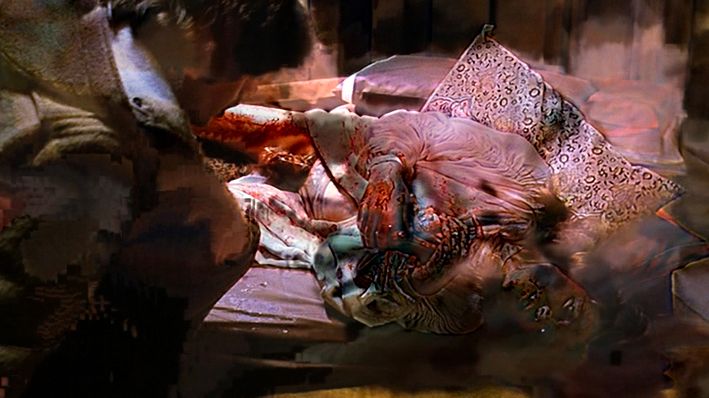

Cliquer sur l'image pour visionner un extrait de « Long live the new flesh »

Dans votre rétrospective, il y a aussi le film « Long live the new flesh » qui propose une forme de déconstruction où les images se consument entre elles grâce à une technique digitale qui permet de travailler l’image filmée un peu comme une peinture. C’est un objet un peu à part dans votre filmographie ?

C’est un objet, c’est ça. Je vois mes films comme des sculptures, des objets. Mais je crois aussi que tous mes films sont différents, à part la trilogie. Mon travail revient par contre toujours à sculpter l’image, à faire naître de la magie. Je veux créer une courbe de tension qui dure le plus longtemps possible mais je ne sais jamais si ça va être une courbe d’une minute, d’une demi-heure…

Pour dire qu’un film est fini, il faut que cette courbe soit arrivée à sa fin ?

Peut être… J’ai pensé faire un long métrage et l’arrêter exactement, brutalement à 90 minutes. Si on a le sentiment qu’on est au milieu du film, qu’il manque une moitié, c’est mon idée, ma décision. Si je l’ai décidé, ce sera la fin.

Votre travail est toujours très esthétique…

J’ai besoin de faire des choses qui sont très esthétiques, de créer des choses qui ont une beauté parce que je me vois comme un poète. Quand on fait quelque chose de beau, cela ouvre le cœur du spectateur. Une fois que le cœur est ouvert, on peut y mettre de la poésie. J’ai toujours trouvé la beauté très inspirante. Ce n’est pas toujours le cas dans l’art contemporain.

Vous utilisez souvent dans votre filmographie l’effet miroir qui donne un rendu très esthétique avec un procédé finalement très simple…

Tout ce que j’ai fait jusqu’à présent, c’est du montage très classique, sauf avec «Long live the new flesh », sinon j’utilise un logiciel très simple pour l’effet miroir. J’ai toujours essayé de faire des bijoux. Je suis très conscient que lorsqu’on travaille en audiovisuel, il y a un public qu’il faut charmer. Je suis dans l’entertaining business. Je n’ai pas honte de le dire.

Cliquer sur l'image pour visionner « Storyteller »

Comment envisagez-vous le rapport entre l’image et le son ? Comment arrive-t-on à l’absence de son comme dans « Storyteller » ?

Je ne trouve pas choquant du tout qu’il n’y ait pas de son dans un film. On a quand même eu le film muet avant. Le silence c’est du son aussi. Dans « Storyteller », ça devient de la méditation, dans « Suspension » aussi. Quand il y a du son, de la musique, c’est pour guider l’émotion. Dans « Papillon d’amour », j’ai profité de la musique pour mettre le plus d’émotion possible. C’est le film le plus émotionnel que j’ai fait. Je sculpte avec le son comme avec l’image.

Où en est votre projet de long métrage, « L’envahisseur » ?

Il va sortir à l’automne prochain. On a commencé le montage. C’est une histoire classique inspirée par mon genre préféré : le film de anti-héros. J’ai choisi cette histoire simple pour pouvoir justement y accrocher ma poésie.

Propos recueillis par Fanny Barrot

Articles associés : les critiques de « Plot Point », « Stardust » et « Storyteller »